Память и репрезентация: как видят концлагеря очевидцы и потомки

Рубрикатор

1. Концепция. 2. Память: как видели и запомнили концентрационные лагеря бывшие заключенные. 3. Проблематика репрезентации. 4. Репрезентация: как видят концентрационные лагеря в кинематографе. 5. Заключение. 6. Использованный материал.

1. Концепция

Концентрационные лагеря — один из символов Второй Мировой войны. Это места, полные ужаса и праха, укрывшего землю их территорий, навсегда оставшихся памятниками самой бесчеловечной жестокости, которую могли проявлять люди. Множество лагерей остались в человеческой памяти: Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк; многие, слыша словосочетание «концентрационный лагерь», в первую очередь вспоминают знаменитый Освенцим — огромный памятник Холокосту — геноциду еврейского народа, самой огромной трагедии двадцатого столетия, оставшийся в памяти именно польским названием, а не немецким Аушвиц-Биркенау.

Лишь относительно недавно мы начали более полно осознавать кошмар, творившийся за колючей проволокой, видеть след, который оставили лагеря на обществе и истории. Сейчас, когда живых свидетелей почти не осталось, их голоса, голоса их родственников и друзей, казалось, должны были стихнуть, уничтоженные послевоенной тишиной и стыдом, — но они наоборот звучат громче, потому что в наши дни особенно ярок интерес к войне, к ее тайнам, к тому, чтобы обнародовать их, позволить им звучать, даже кричать о том, о чем люди не знали, чтобы этот кошмар никогда больше не повторился. Чтобы люди вспомнили, чтобы больше никто не умирал от бессмысленной жестокости и алчности.

Эта память не ограничивается рассказанными воспоминаниями или публикацией дневников бывших заключенных. Это еще и визуальные свидетельства пережитого ими ужаса: рисунки и картины, которые они рисовали как в самих лагерях, так и после, облекая свои жуткие воспоминания в порой еще более жуткие изображения, от которых кровь стынет в жилах.

Желание сохранить память о войне воплощает и кинематограф. Режиссеры, создавая кино о боевых действиях, нередко обращаются и к теме концентрационных лагерей — ведь это такая же огромная часть Второй Мировой, как и блокада Ленинграда или оккупация Польши. Тогда память узников, официальные свидетельства обретают плоть и кровь, оживают перед нашими глазами, наглядно демонстрируя то, что мы не могли представить в полной мере, когда смотрели на картинки без текста и звука или читали текст без визуальных дополнений.

Но, выбирая эту тему как основу или как часть своей картины, создатели неизбежно сталкиваются с проблемами, которые, если не решить их, и испортят фильм, и изуродуют память, сохраненную с таким огромным трудом. Но если найти решение и компромиссы, это сделает фильм более достоверным, сделает его лучше, потому что режиссеры уважают тех, кто умер, и тех, пережил лагеря и войну.

В своем визуальном исследовании я поднимаю тему самих концентрационных лагерей, памяти о них и их репрезентации в кинематографе. Я покажу то, что создали сами узники, когда обличали свои воспоминания в картины, раскрою проблематику, с которой можно столкнуться, если решить снимать кино о Второй Мировой войне и в частности о концентрационных лагерях, и рассмотрю то, как эти темы воплощаются на экране руками разными режиссеров.

Важность темы визуального исследования состоит в том, что до сих пор в нашем мире, даже в Европе, ставшей колыбелью кошмаров Второй Мировой войны, все еще вспыхивают настроения, подарившие планете огромный уродливый шрам под названием Холокост.

Люди забывают, люди отворачиваются и не хотят помнить, не хотят хранить то, что с таким трудом увидело мир стараниями тех, кто пережил лагеря, чтобы рассказать свою историю.

Важно помнить. Важно никогда не забывать.

Важно хранить как сокровище, чтобы не дать этому случиться вновь.

«Только постарайся уберечь душу свою от забвения вещей, что увидели глаза твои, дабы не покинули они сердце во все дни жизни твоей. И должен ты рассказать об этом детям твоим и детям твоих детей».

«Дварим», 4:9–10

Свое исследование я основываю не только на изучении статей о художниках и фильмах, но и на книгах, написанных бывшими узниками Освенцима, который лично я считаю важным называть его немецким именем — Аушвиц-Биркенау.

1. «Внутри газовых камер», Шломо Венеция. Книга-интервью выжившего работника зондеркоманды. 2. «Дым над Биркенау», Северина Шмаглевская. Книга, написанная и изданная писательницей, которая провела в Аушвице три года, с 1942 по 1945, и пережила знаменитый Марш смерти. 3. «Девочка, не умевшая ненавидеть», Лидия Максимович, Паоло Родари. История трехлетней дочери белорусских партизан, которая прошла Аушвиц и Менгеле, была разделена со своей матерью, а позже удочерена женщиной, жившей в городке Освенцим. История Лидии прогремела на весь Советский Союз, когда ей наконец удалось найти свою мать и воссоединиться со своей кровной семьей спустя более чем десятилетие.

2. Память: как видели и запомнили концентрационные лагеря бывшие заключенные

Многие годы после освобождения из лагерей их бывшие узники хранили молчание, по разным причинам не желая обнародовать то, что происходило с ними за колючей проволокой. Одной, и главной, из них было то, что этим людям никто не поверил бы. Первые годы после войны мир понятия не имел о тех ужасах, которые скрывало под собой словосочетание «концентрационный лагерь», и даже Нюрнбергский процесс не стал тем фактором, который придал бы словам выживших достаточного для веры веса.

О чем вести разговоры, если даже те, кто жил неподалеку от лагерей и каждый день видел людей в драной одежде, шедших на каторжную работу, не знали о том, с каким кошмаром соседствуют?

Даже после освобождения лагерей и окончания войны эти люди не осознавали, чему были свидетелями.

До того, как мир узнает о концентрационных лагерях и их кошмар перестанет быть слухами, оставалось еще много времени. Но воспоминания узников были здесь и сейчас, и некоторые из них хотели говорить, верят им или нет.

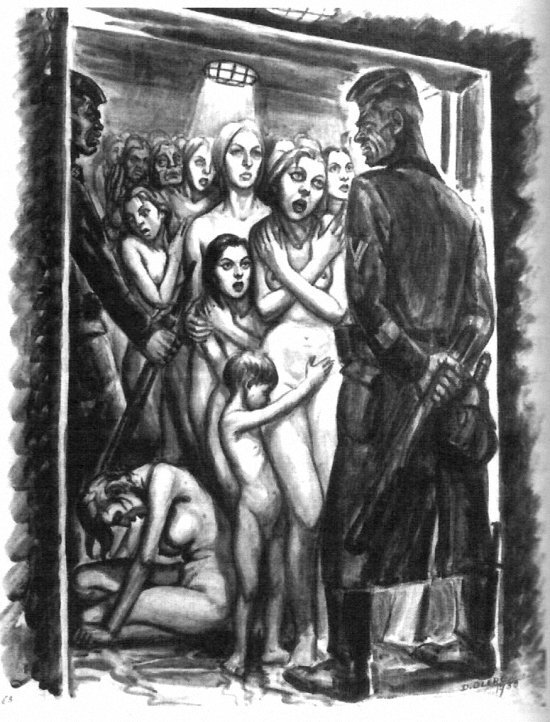

Одним из таких бывших заключенных, желающих раскрыть миру еще одну грань террора нацистской Германии, был Давид Олер — французский художник польско-еврейского происхождения, прошедший через Биркенау и переживший Марш смерти.

Давид Олер // автопортрет, фрагмент картины Обед заключенных

«Его работа исключительна, потому что без него мы не знали бы, что происходит внутри крематориев. Мы даже не знали бы, как выглядели газовые камеры», Серж Кларсфельд, президент организации «Сыновья и дочери депортированных евреев Франции».

«David Olère. The One Who Survived Crematorium III» Photo: Marek Lach

«David Olère. The One Who Survived Crematorium III» Photo: Marek Lach

«David Olère. The One Who Survived Crematorium III» Photo: Marek Lach

Давид родился в 1902 году в Варшаве и жил в ней до 16 лет, обучался в Варшавской академии искусств, еще подростком выставлял свои гравюры по дереву в музеях и выставочных залах Берлина и Данцига. Позже переехал во Францию, где в 1930 году женился и стал отцом.

Когда началась война, он был мобилизован в пехотную роту, в которой прослужил до 1940 года, а через пару месяцев после его демобилизации Германия начала наступление на Францию. Париж был сдан без сопротивления, евреи оказались под ударом и постепенно лишались своих прав и свободы так же, как и на других территориях, которые нацисты нарекли своими. 20 февраля 1943 года Олер был арестован и отправлен сначала в Дранси, французский концентрационный лагерь, служивший транзитным пунктов для временного содержания евреев перед отправкой из Франции в лагеря смерти, а оттуда — в Биркенау, который должен был стать его могилой.

David Olere. «Unable to work» (collection of Memorial de la Shoah) Photo: Marek Lach

Однако Олеру удалось избежать смерти.

Офицеры знали, что он был художником, и заставляли его рисовать для своих писем и открыток, которые они потом отправляли своим семьям. Близкое общение с ними, его художественные навыки и фотографическая память помогут ему после освобождения нарисовать портреты людей, о которых он знал лишь имена и звания.

Помогло и то, что он владел далеко не одним языком. Зная английский, он был тем, кто переводил для офицеров новости с радио, а позже попал в зондеркоманду — группу заключенных, привлекаемых для работы в крематориях.

Они более остальных своих товарищей сталкивались со смертью, вынужденные провожать многих людей в последний путь: сначала в раздевалку перед газовой камерой, а потом — после газовой камеры, доставляя мертвые тела к печам. Они вели к Циклону незнакомцев, товарищей, собственные семьи, а после шли сами, когда офицеры решали «обновить» состав зондеркоманды. И даже при этом Олер выжил, избежал попадания в эти «чистки», чтобы пройти знаменитый Марш смерти, пережить еще лагеря и в конце концов быть освобожденным американской армией.

David Olère (French, 1902-1985) La charette, or Arrivee d’un convoi et charrette des restes du precedent convoi (Корзина, или Прибытие конвоя, тележки с останками предыдущего конвоя).

Он был одним из немногих заключенных, которым удалось войти в стены крематориев и покинуть их живыми.

David Olere. «Gassing» (collection of Auschwitz Memorial) Photo: Marek Lach

David Olère (French, 1902-1985) La Révolte du Sonderkommando Auschwitz-Birkenau (Восстание зондеркоманды Освенцима-Биркенау)

После окончания войны Олер решил, что должен показать миру кошмар, который он еще не мог увидеть в полной мере. Его работы, нарисованные после освобождения, имеют важную историческую ценность, так как офицеры СС, покидая Аушвиц, взорвали и демонтировали крематории, отчаянно желая стереть следы своего преступления. Именно благодаря Давиду Олеру мы сейчас имеем представление, как выглядел Аушвиц и что происходило внутри кирпичных стен, потому что художник нарисовал не просто наблюдаемые им сцены, но и схемы самих крематориев, на которых объяснял, как работала эта фабрика смерти.

Давид Олер был первым очевидцем, который это сделал.

David Olere. «Crematorium III in action» (collection of Ghetto Fighters House) Photo: Marek Lach

В 1962 году художник перестал писать, а в 1985 умер в Париже. Его вдова и сын продолжили его дело, рассказывая миру правду об Аушвице, желая предотвратить проявление настроений, которые привели Европу к кошмару по имени Холокост.

Olère David. Капо с убитым любовником-заключенным.

Olère David. Медицинский осмотр.

Olère David. Санчасть.

«Эта уникальная коллекция работ — единственный иконографический источник этих событий, выполненных с точки зрения очевидца», — сказала Агнешка Серадзка, искусствовед, отвечающая за коллекцию музея Аушвица.

Были и те, кто рисовал не только после пребывания в концентрационном лагере, но и во время своего заключения. Такой художницей стала Хельга Вайс — юная двенадцатилетняя заключенная четырех концентрационных лагерей, чьи рисунки, сложенные в дневник и спрятанные в кирпичах стен Терезиенштадта, были обнаружены уже в мирное время и были опубликованы в 2013 году в книге под названием «Дневник юной девочки Хельги — история жизни в концентрационном лагере».

Взрослая Хельга Вайс и фото ее семьи до заключения в концентрационном лагере

Отец Хельги Отто был пианистом и дочери своей привил творческое мышление. Именно оно позволяло ей ненадолго отвлекаться в тяжелые времена, которыми стало заключение в Терезиенштадте. Не иначе как чудом девочке удалось пронести в лагерь свои художественные принадлежности, которыми она запечатляла повседневную жизнь в лагере, порой рисуя не только действительность, но и украшая ее, потому что это было единственным спасением от происходящего безумия.

Рисовать было опасно — любого, кого поймали бы с рисунками или записями, отправили бы в тюрьму для политических заключенных, что означало верную смерть. Но Хельга все равно рисовала.

«Перед депортацией евреи должны были составить опись всего своего имущества. На этой картине моя мать пересчитывает предметы одежды в комоде, а мой отец записывает цифры».

Прибытие в Терезин, 1942 год. «Каждому человеку разрешалось взять с собой 50 кг багажа. Можно было отправить один чемодан. Остальное люди должны были нести сами».

«Тех, кто был болен и слишком слаб, чтобы идти, несли на носилках».

Снеговик, декабрь 1941 года: «Это первая картина, которую я нарисовала в Терезине. Я тайком отправила её отцу в мужскую казарму, и он написал в ответ: „Рисуй то, что видишь!“»

Общежитие в казармах Терезина, 1942 год. «Нас 21 человек в довольно маленькой комнате. У нас с мамой 1,20 квадратных метра».

«Хлеб на катафалках», 27 декабря 1942 года. Надпись на боку этого катафалка гласит: «Благополучие для молодёжи».

Перевозка польских детей, 29.08.1943. «Эти дети прибыли в плачевном состоянии и всё время находились на карантине в Терезине. Их должны были отправить в Швейцарию, но они оказались в Освенциме».

Зал ожидания в клинике неотложной помощи, 26 июля 1943 года. «Из-за плохих условий жизни зал ожидания всегда был переполнен».

К её 14-му дню рождения, ноябрь 1943 года. «Рисунок для моей подруги Франки. Мы родились в одном родильном доме, спали на одной койке и стали лучшими подругами в Терезине. Мы представляли, какой будет наша жизнь через 14 лет — в 1957 году, — когда мы обе станем матерями и сможем гулять по Праге. Франка умерла в Освенциме, не дожив до 15-летия».

3. Проблематика репрезентации

Одна из главных проблем, с которыми могут столкнуться режиссеры и другие люди, создающие фильмы, — это визуальная историческая достоверность. Она включает в себя не только точно воссозданные локации и костюмы, но и внешний вид актеров. Нет существенной проблемы в том, чтобы у них были грязные лица или уставший вид, который можно мастерски создать гримом и игрой; но проблема возникает, когда дело доходит не просто до измождения, но и до истощения.

Ни один грим не сделает здоровому человеку выпирающие ребра заключенного концентрационного лагеря, пребывающего там не первый год.

Концентрационные лагеря были характерны повсеместным голодом и жуткими болезнями, с которыми на самом деле никто не собирался бороться. Узники выглядели как скелеты, обтянутые бледной сухой кожей, завшивленные, затравленные офицерами, капо и собаками, уничтожаемые бесчеловечными условиями каторжной работы, смены которой длились до четырнадцати часов, и отсутствием еды, от которой в любом из лагерей было одно издевательское название — и то только в том случае, если заключенному вообще удавалось ее получить. Некоторые бывали настолько слабы, что не было сил встать за своей порцией, а кто-то терял миски или был обворован, что тоже оставляло и так истощенного человека без глотка воды, которым на самом деле был так называемый суп.

Сила кинематографа раскрывается только в руках умелой команды, которая может достоверно показать и рассказать историю, за которую взялась. И если обычный художественный фильм может простить некоторые несоответствие атмосфере — ведь это лишь выдуманный нарратив, — то, когда в руки режиссеров попадает настоящая история, о которой сохранилось множество красноречивых свидетельств, зритель, особенно знающий и заинтересованный, перестает быть столь снисходительным.

Разумеется, требовать от актеров, чтобы они голодали месяцами, чтобы похудеть и выглядеть больными, невозможно и нельзя — это уже граничит с садизмом и эксплуатацией, которую кино, затрагивающее тему концентрационных лагерей, обязано осуждать. Даже если сами актеры к этому стремятся, желая достоверно отыграть свою роль, чтобы зритель поверил ей, нужно быть осторожными и как минимум консультироваться с врачами.

Нет необходимости в том, чтобы истощать их и портить им здоровье ради съемок фильма, каким бы ожидаемым и важным он ни был. Но, тем не менее, определенная потеря веса — контролируемая нужными специалистами — сыграет свою роль в том, чтобы достаточно точно передать кошмар такого отвратительного явления. Не говоря уже о том, что грим, костюмы и работа с документами, воспоминаниями и, если таковые имеются, визуальными свидетельствами — безумно важны. Актеры не должны подвергать свое здоровье огромному риску, но все люди в съемочной команде должны работать над тем, чтобы зритель не обратил на это внимание.

Именно здесь, в этом моменте, мы видим отношение режиссера и команды к их детищу, к тому, что они хотят показать. Здесь мы видим, уважают ли оно то, к чему прикоснулись, или для них это не более, чем неважные декорации.

4. Репрезентация: как видят концентрационные лагеря в кинематографе

В этом разделе, как и в разделе про память о двух художниках, я хочу рассмотреть два фильма, в основе которых лежит тема концентрационных лагерей, и немного порассуждать о том, как их визуальный язык влияет на памятование о реальных жертвах показанных трагедий.

Т-34. Россия, 2018.

В ноябре 1941 года в деревне Нефёдовка вчерашний курсант Николай Ивушкин был вынужден принять командование единственным уцелевшим танком и вступить в неравное противостояние с немецкой танковой ротой, приближавшейся к Москве. Силами противника командовал опытный гауптман Клаус Ягер, но это не спасло его подразделение от поражения, хоть самому ему и удалось ранить нашего курсанта.

Летом 1944 года уже пытавшийся совершить несколько побегов Ивушкин попадет в концлагерь в Тюрингии. Там же оказывается и его «старый знакомый» Ягер, который решает использовать навыки Николая для тренировки немецких кадетов. Он распоряжается собрать тому команду и выдать только что прибывшую с фронта новую модель танка Т-34, не зная, что идею побега Ивушкин не оставил.

Возвращаясь к проблеме репрезентации концентрационных лагерей: актеры не обязаны экстремально сбрасывать вес, однако в подобных фильмах обязаны хотя бы прибегать к услугам хороших гримеров и художников по костюмам. Однако в фильме Т-34 нет ни того, ни другого, а костюмы выглядят так, будто их делали не самые старательные студенты местного театрального колледжа.

Они не грязные и не затасканные, они просто слегка испачканные. Это не одежда узников, это одежда актеров. К тому же, даже не у всех она выглядит подобным образом.

Один из персонажей — старый знакомый главного героя по той самой танковой битве, которая отправила его в немецкий плен. Видимо, чтобы зритель это понял так же, как и герой, знакомому оставили его усы.

Усы — символ индивидуальности персонажа, мелкое, но грубое допущение, разрушающее саму внутреннюю суть обесчеловечивания и обезличивания, к которым стремились лагеря. В том числе тем, что узникам обривали все волосы на теле, а не только на голове.

Фильм лишь использует концентрационный лагерь как декорацию, превращает человеческую трагедию в фон для супергеройского фильма. Создатели подавали его как что-то жизнеутверждающее, но вышло лишь насмехательство над трагедией пятого десятилетия двадцатого века. Фильм использует реально существующий лагерь, настаивает на своей историчности и, тем не менее, мы видим усы и чистую одежду.

Мальчик в полосатой пижаме. Великобритания, США, 2008.

История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

Повествование идет от лица ребенка, который до самого трагического конца фильма не сталкивается с реальностью места, рядом с которым живет. Ему доступен лишь небольшой вид с тайного места его нового друга, маленького заключенного еврейского мальчика, который и являет собой образ концентрационного лагеря.

Шмуль одет в большую ему одежду, снятую явно со взрослого — дети не обладали и каплей привилегий, их всегда считали скорее обузой и предпочитали отправлять сразу на смерть, а потому специальной «детской» формы не существовало. Мальчик обрит, у него чумазое лицо и грязные зубы, его полосатая форма потрепанна.

Мы как зрители не сталкиваемся с самим концентрационным лагерем до самого конца, пока Шмуль не приводит Бруно в барак к своему отцу, откуда их сразу же забирают в газовую камеру.

Однако этих резких, быстрых минут, наполненных ужасом, хватает, чтобы рассмотреть лагерь и почувствовать, насколько это место на самом деле жуткое: забитые нары, на которых сидят куклами с пустыми взглядами мужчины в одинаковой полосатой одежде, у которых не различить лиц и индивидуальность, которую лагерная жизнь стирала, превращая в безликую серую массу, постоянно двигающуюся в сторону смерти.

Финальные кадры с оставленными полосатыми вещами, которые служат своеобразным визуальным коридором к двери газовой камеры, представляют собой жуткий символ последнего пути каждого носителя полосатой пижамы.

Произведения искусства могут обеспечить зрителя/читателя «искусственной памятью». [Лондберг, 2004]

Сначала люди смотрят фильмы, а потом идут изучать историю, и в этом есть своя трагедия. Фильмы могут намеренно искажать реальность, могут лишь эксплуатировать громкую тему, о которой много говорят, но не все по-настоящему задумываются о ней. Все мы знаем о том, что такое концентрационные лагеря, все мы знаем про Освенцим. Но знаем ли мы достаточно? И уважаем ли мы эти знания достаточно, чтобы, взявшись за реализацию своей идеи, не превратить память в фарс?

5. Заключение

Память — важный аспект человеческой истории, который мы должны уважать и беречь. Наша задача, как будущих поколений, заключается в том, чтобы не позволить памяти кошмаров утихнуть, не позволить ужасам повториться.

Концентрационные лагеря — лишь одна из немногих человеческих трагедий, которые мир увидел и принял с огромным трудом. За это боролись поколения узников и семей — за то, чтобы память об этом кошмаре не просто вышла в мир, но и обрела свой твердый голос.

6. Использованный материал

Холокост в искусстве узников Освенцима. История Давида Олера — французского еврея, художника и узника концлагеря Аушвиц. // Яндекс Дзен. URL: https://dzen.ru/a/YF846gOLIHkM0JZ-?ysclid=ma0sj5u0j8471090110 (дата обращения: 19.05.2025)

Давид Олер — тот, кто выжил в Крематории III // Еврейское Общество Поощрения Художеств. URL: https://artpark.gallery/ru/article/1245 (дата обращения: 19.05.2025)

Холокост в красках // Глобальный еврейский онлайн центр. URL: https://jewish.ru/ru/stories/chronicles/180531/ (дата обращения: 20.05.2025)

My Nazi death camp childhood diary — in pictures //The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gallery/2013/feb/22/helga-weiss-childhood-diary-nazi-camps (дата обращения: 20.05.2025)

https://dzen.ru/a/YF846gOLIHkM0JZ-?ysclid=ma0sj5u0j8471090110 (дата обращения: 20.05.2025)

https://artpark.gallery/ru/article/1245 (дата обращения: 20.05.2025)

https://wwii.space/картины-и-рисунки-франция/8/ (дата обращения: 20.05.2025)

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gallery/2013/feb/22/helga-weiss-childhood-diary-nazi-camps (дата обращения: 20.05.2025)

https://www.kinopoisk.ru/film/930878/?utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 20.05.2025)

https://yandex.ru/video/preview/12130824136179790301 (дата обращения: 20.05.2025)