Анализ выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

С июня по октябрь 2024 года в Доме Культуры ГЭС-2 проходила выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» (кураторы — Зельфира Трегулова и Франческо Бонами). Одной из основных целей этого события стало выявление изменений, которые переживают общественные пространства, в т. ч. и пространства культуры, сегодня, и которые произошли в прошлом веке.

В своем интервью Франческо Бонами говорит, что идея выставки возникла еще при первых посещениях отреставрированного здания электростанции: оно как бы иллюстрирует общую тенденцию развития общественных пространств, которые становятся прозрачными, но при этом скрывают организующую функцию. Они воспринимаются современным человеком индивидуально, как бы принадлежат каждому лично, но при этом стирают границы междучастной и публичной жизнью. Они кажутся инклюзивными и доступными, но не всегда являются таковыми. (Подробнее, чем в интервью, такие мысли развиваются во введении каталога к выставке). И кураторы «Квадрата и пространства…» проводят параллели между такими изменениями, происходящими в общественных пространствах и вообще жизнях людей, с изменениями в искусстве, начиная с создания «Черного квадрата» Малевичем. Кроме того, и самому «Черному квадрату» дается некоторая предыстория.

Эта выставка имеет сложную структуру, использует разнообразные приемы, вызвала бурные и противоречивые реакции. Это причины, по которым я решила выбрать для анализа именно ее — самостоятельно разобраться в этом событии.

Далее представлю выставку «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2», последовательно рассмотрев ее миссию, в связке с концепцией выставочного пространства; целевую аудиторию, делая акцент на оценке инклюзивности выставки; использованные приемы работы с пространством и, наконец, постараюсь вписать контент выставки в контекст, задаваемый выставочным пространством.

Одним из основных процессов, которые стремились осмыслить кураторы выставки, стало изменение роли музеев и культурных пространств («Сегодня музеи меняют свое назначение: все больше превращаются из пространств, где хранятся произведения, в пространства, где создаются смыслы, создается искусство» — Ф. Бонами). Конечно, ГЭС-2, как Дому Культуры, поддерживающему разнообразные виды производства и потребления искусства, имплицитно присуща подобная интерпретация миссии выставочного пространства, так что подобная выставка очень уместна именно в этих стенах. От такого события стоило бы ожидать сильного рефлексивного посыла, в том числе ориентации на саморефлексию, размышлений о становлении объекта произведением искусства.

Интерьер ГЭС-2

Однако дальше осмысления особенностей самих здания и институции в текстах, сопутствующих выставке, такие размышления не пошли. «Квадрат и пространство…» представил собой нечто, больше приближенное к традиционному художественному музею, чем к современной выставке: там было представлено огромное количество работ, уже давно признанных шедеврами, что не оставляло никакого пространства для обсуждения вопросов выбора объектов для выставки или наделения (лишения) чего-либо статуса произведения искусства.

Вид экспозиции выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

В отношении положения «Квадрата и пространства…» в ряду других выставок бросается в глаза акцентированное (пере?)осмысление авангарда: русский авангард стал очень популярной темой: с одной стороны — оправданно — он действительно сформировал базу для последующих художественных процессов; с другой стороны, это довольно очевидно и уже не требует новых кураторских исследовательских усилий для подтверждения. Из-за этого в действительности нельзя сказать, что происходит настоящее переосмысление его значения, создается ощущение, что многие кураторы держатся за эту тему как за проверенную временем и «безопасную».

При разговоре о положении этого события в ряду других выставок возникает тема его диспозитива. В этом плане можно было бы рассмотреть и саму институцию как диспозитив «Квадрата».

Вообще, не вписаться в ряд событий ГЭС-2 кажется невозможным: Дом Культуры изначально предполагает абсолютно разнообразные форматы культурного обмена. Эта разноплановость наложила отпечаток на проведение выставки — она сопровождалась обширной параллельной программой: дискуссиями, лекциями, воркшопами, медиациями. Еще одна особенность Дома Культуры, с которой было бы интересно соотнести данное событие, — его позиционирование как максимально инклюзивного, доступного, открытого пространства (эти позиции упоминаются и Франческо Бонами при описании идеи своего сайт-специфичного проекта). Следуя этим принципам институции, вход на выставку был сделан бесплатным, а также был создан сопроводительный буклет на ясном языке.

Обложка буклета на ясном языке

Однако, несмотря на это, «Квадрат…» оказался, наоборот, довольно исключающим. Из-за того, что он представляет собой набор исторических, общепризнанных шедевров, сочетаемых далеко не всегда по очевидному признаку (иногда этому есть объяснение в обычном, не адаптированном, каталоге, но в тех случаях, когда это объяснение убедительно, его содержание и так обычно заметно), зритель, даже не обладающий особыми потребностями, сразу ощущает дистанцию между собой и искусством, его непонимание. Каталог, не имеющий адаптированного варианта, может помочь разобраться (еще одно проявление иллюзорности всеобщей доступности: каталог надо купить), но адаптированный буклет, созданный специально для людей, которым тяжело понимать сложно структурированные тексты (к которым, кстати, близка сама выставка), дает только определения отдельных понятий, практически не обозначая связей между ними, оставляя свою целевую аудиторию без шансов понять выставку. Так, «Квадрату и пространству…» все-таки удалось несколько выбиться из ряда событий ГЭС-2 из-за своей серьезной искусствоведческой направленности.

Соотнести это событие с диспозитивом, более широким, чем его собственная институция или ряд выставок, отсылающих к авангарду, кажется невозможным из-за отсутствия у него идеологии: кураторы обозначили круг вопросов и представили работы как-то соотносящиеся с этими вопросами, а также — в небольших группах — между собой, но не образующих общего высказывания с цельной позицией.

Работа с пространством оказалась на этой выставке действительно интересной. Так как Франческо Бонами развил ее идею из наблюдений за пространством ГЭС-2, этот проект изначально должен был стать сайт-специфичным.

В первую очередь интересно посмотреть, как пространство экспозиции выделяется из всего Дома Культуры: сама по себе ГЭС-2 ассоциируется с огромными помещениями, прозрачными стенами, пронизываемыми солнечным светом; «Квадрат…» проходил в подвальном помещении. Во введении к каталогу одним из основных направлений размышления в этой выставке обозначается двойственность ГЭС-2 и вообще современных публичных пространств с позиций доступности/недоступности, прозрачности/непрозрачности, поэтому такое расположение экспозиции не только выделяет ее из всего пространства, но и содержательно соотносится с ее проблематикой. Кроме того, здесь можно затронуть и само оформление выставки, хотя больше о нем будет сказано при описании ее внутренней структуры. В интервью архитектора выставки Евгения Асса проводится параллель между цветовым зонированием пространства на этой выставке и в художественных музеях (разделы «Квадрата и пространства…» окрашены разными цветами, что довольно похоже на разделение тем в музейных залах). Таким образом выставка, действительно, близкая к музейной экспозиции, выделяется в стеклянно-металлическом здании.

Часть экспозиции выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

В том, что касается внутренней организации выставки, воспроизведены довольно интересные решения: т. к. один из ее значимых аспектов — изучение изменений в общественных пространствах, она построена как город: работы расположены на линиях (каждая из которых окрашена своим цветом), ассоциирующихся с улицами. «Улицы» пересекаются, между ними образуются ограниченные фрагменты экспозиции — площади. Хотя линии нерегулярны, своими пересечениями и образующимися в этих пересечениях группами работ они задают определенный ритм. Зритель может сам определять маршрут движения по этим «улицам», менять направления, так что драматургия этой выставки оказывается свободной и нелинейной. Кроме того, там оказываются и фрагменты, отрезанные от общего ритма выставки — тотальная инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых «Случай в музее, или Музыка на воде» и инсталляция Владимира Селезнева «Метрополис», расположенные в отдельных залах.

В плане способов визуального представления на выставке сочетаются (возможно, не слишком удачно) разные пути: вся выставка ближе к панорамному типу: представлены очень разные работы, с разных сторон подходящие к вопросам пространства и поверхности картины; при этом группы внутри общей экспозиции формируются другими способами.

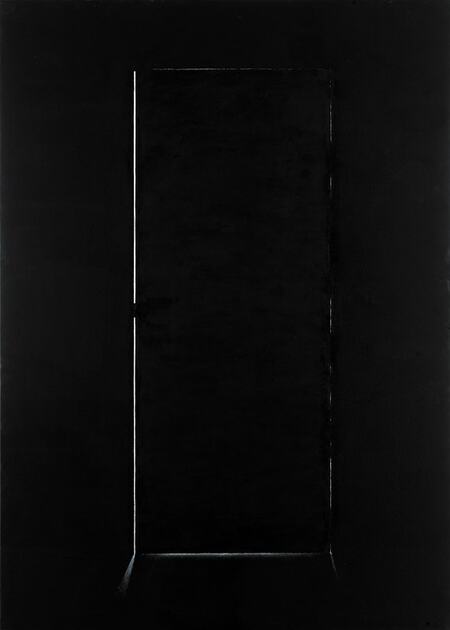

Э. Булатов «Дверь», 2009; О. Васильев «Заброшенная дорога», 2001

Например, там встречаются довольно интересные сочетания работ. Например, в разделе выставки «Пролог» неожиданно встречаются «Пейзаж. Степь» А. Куинджи, «Тишина» О. Васильева и «Черное море» И. Айвазовского, а в части «Интерлюдия» по две стороны от зрителя оказываются «Дверь» Э. Булатова и «Заброшенная дорога» О. Васильева. В таких сочетаниях работы обнаруживают неожиданные связи, но при этом проявляют себя по-отдельности, по-своему, что приближает такой монтаж к поэтическому.

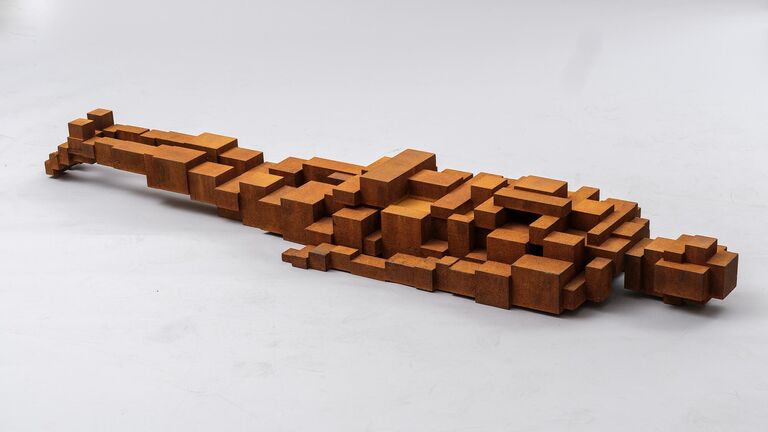

Э. Гормли «Уровень», 2010, М. Пистолетто «Стена», 1967

При этом есть и сочетания работ, построенные на простых формальных совпадениях, как, например, «Уровень» Э. Гормли и «Стена» М. Пистолетто или «Окно XIV» И. Чуйкова и «Таблица IX…» М. Матюшина и М. Эндер.

Сочетание сложных и концептуально обоснованных групп работ с их объединениями, основанными только на случайном сходстве элементов, а также слабые связи между группами разрушают интересные пространственно-архитектурные решения экспозиции.

По эмоциональному режиму «Квадрат и пространство…» ближе всего к просветительским выставкам (во всяком случае, по изначальному замыслу): здесь представлены объекты, по-разному осмысляющие тему выставки, которые как бы стремятся рассказать об определенном взгляде на нее. Экспозиция построена так, чтобы посетитель мог одновременно наблюдать разные ее элементы и свободно прокладывать собственный маршрут. В своих текстах кураторы переносят задачу делать выводы на зрителя, объясняя это диалогом с ним. К «Квадрату и пространству…» также выпущен набор из каталога и «Книги для чтения»: каталог, состоящий в основном из текстов кураторов и репродукций работ, раскрывает в основном общую концепцию выставки и рассказывает, что на ней представлено. «Книга для чтения» — это набор текстов художников или о художниках, чьи работы представлены в экспозиции, углубляющих понимание экспонатов. Это — как бы литературное продолжение выставки. Дополнительная литература, расширяющая знания о представленных объектах — это тоже то, что относится к просветительскому режиму.

Однако в реальности этот режим складывается не очень удачно: полноценного диалога со зрителем, который заявляют кураторы, не выходит, т. к. сама выставка не представляет какой-либо позиции, с которой можно было бы спорить или соглашаться. Посетитель сталкивается лишь с довольно хаотичным набором фактов, которые не всегда вообще возможно как-то интерпретировать.

Итак, выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2» оказалась весьма сложным и разносторонним проектом, который затронул нетривиальные исследовательские вопросы. В решении этой экспозиции можно отметить интересные и сложные ходы. Но основной проблемой выставки стало отсутствие хоть сколько-то четкой позиции куратора, из-за чего в основном она превратилась в набор разрозненных объектов, очень ценных самих по себе, но не позволяющих сделать общие выводы и только увеличивающих своей ценностью дистанцию между искусством и его потребителем, которую обычно деятели современного искусства стараются, наоборот, сократить.

Квадрат и пространство. Каталог выставки

Квадрат и пространство. Книга для чтения

Как можно сравнивать «Черный квадрат» и ГЭС-2. Франческо Бонами о выставке в Москве. Эл. ресурс: https://www.kommersant.ru/doc/6783398

Евгений Асс — об экспозиции в «ГЭС-2» и других громких выставках. Эл. ресурс: https://www.interior.ru/art/17745-evgenii-ass-ob-ekspozitsii-v-ges-2-i-drugih-gromkih-vistavkah.html