Близкий взгляд: от Древнего Египта к Фрэнсису Бэкону

РУБРИКАЦИЯ

Введение Глава 1. Египетский барельеф: тактильная логика изображения Глава 2. Гаптическое и визуальное восприятие Глава 3. Фрэнсис Бэкон — египтянин Заключение. От «осязательного глаза» к телесному образу Библиография Источники изображений

Введение

Впервые я столкнулась с сочетанием слов «гаптическое видение» в работе Жиля Делёза «Логика ощущения». Помню, как сильно меня поразила и даже обрадовала сама возможность такой мысли: ведь меня всегда интересовало, каким образом форма, будучи визуальной, способна пробуждать тактильное, телесное ощущение. Оказалось, что эта интуиция давно присутствует в теории искусства и восприятия, она осмыслена, сформулирована и обсуждается уже многие десятилетия. В этот момент я вспомнила слова одного моего преподавателя о том, что всё, что мы чувствуем сейчас, так или иначе чувствовали люди и много лет назад — и, возможно, именно поэтому некоторые визуальные формы оказываются удивительно современными в своей чувственности.

Так возникло желание обратиться к феномену гаптического восприятия — способу видеть, который не сводится к дистанционному оптическому взгляду, но включает в себя телесность, близость, осязательность, ощущение поверхности и плотности изображения. Основной тезис моего исследования состоит в том, что визуальное восприятие не является исключительно оптическим: иногда изображение воздействует как бы «через кожу», вызывая гаптическое, телесно-насыщенное ощущение.

Для теоретического осмысления этого феномена я опираюсь на различение гаптического и оптического зрения, предложенное Алоизом Риглем; на феноменологию восприятия Мерло-Понти, для которого взгляд всегда укоренён в телесности; а также на идеи Делёза о гаптическом видении в живописи и о том, как художественный образ способен «захватывать» зрителя силой непосредственного, телесного воздействия.

Формой, выбранной для анализа, является египетский барельеф — медиум, находящийся между скульптурой и живописью. Барельеф требует к себе особого, пристального, «близкого» взгляда: его нельзя рассматривать издалека, он рассчитан на внимание к рельефу поверхности, к линии, к тактильным качествам. Этот напряжённый контакт между глазом и поверхностью позволяет увидеть в нём идеальный пример гаптического восприятия. Не случайно Фрэнсис Бэкон, чьё творчество Делёз описывает через категорию «логики ощущения», говорил о своей близости к египетскому искусств— и именно его работы помогут мне проследить, каким образом гаптическое проявляется в современной живописи.

Таким образом, мой исследовательский вопрос формулируется следующим образом: как форма, оставаясь визуальной, способна пробуждать телесное ощущение?

«…and I could never dissociate myself from the great European images of the past — and by „European“ I mean to include Egyptian, even if the geographers wouldn’t agree with me.» [1]

[1] New Kingdom, Head from a Statue of King Amenhotep I, ca. 1525–1504 B.C. [2] F.Bacon, Study for Three Heads, 1962

Глава 1. Египетский барельеф: тактильная логика изображения

Египетский барельеф представляет собой уникальную художественную форму, находящуюся на границе между скульптурой и живописью. Он сочетает в себе принципы пластического моделирования и плоскостного изображения, но при этом не принадлежит полностью ни одному из этих видов искусства. Такая промежуточность позволяет рассматривать египетский барельеф как особый способ визуального выражения, в котором пространство, фигура и поверхность объединяются в единую систему.

Создаётся впечатление, что мастера Древнего Египта сознательно стремились выйти за пределы традиционных категорий художественных форм. Их задача заключалась не в имитации видимого мира, а в конструировании иного, сакрального пространства, где образ должен был быть одновременно предельно ясным, устойчивым и доступным тактильному «прочтению». Эта ориентация на иное измерение реальности объясняет выбор выразительных средств: точный, замкнутый контур; тщательно выверенная глубина резьбы; устойчивость фигуры на фоне; отсутствие перспективных колебаний.

В данной главе акцент будет сделан на двух ключевых аспектах египетского барельефа — глубине и контуре, которые формируют его тактильную логику. Именно эти элементы позволяют рассматривать барельеф не только как визуальный объект, но и как поверхность, вызывающую у зрителя телесное ощущение присутствия. Здесь становится актуальной мысль Мерло-Понти о том, что «„Нечто“ воспринимаемое всегда находится в какой-то среде, входит в состав „поля“. [2] Египетский барельеф, помещая фигуру в чётко определённое, замкнутое пространство, делает её ощутимой, почти „осязаемой“ взглядом. Так возникает впечатление полноты формы и её демонстрации „со всех сторон“, несмотря на плоскостность изображения.

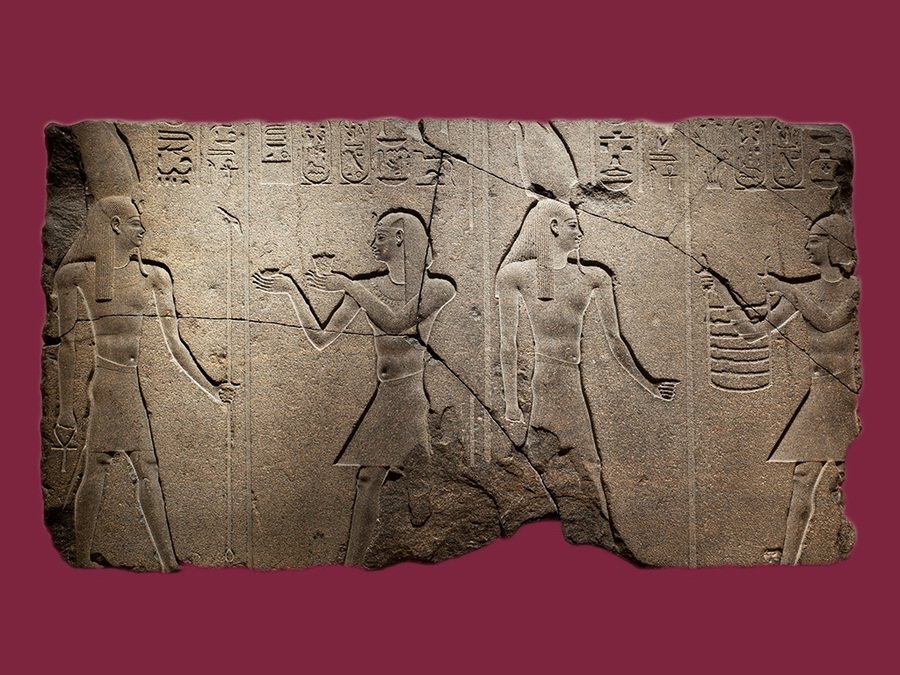

Senusret I–Nectanebo I, Karnak, c. 1970 BC

«In reliefs the representation of Nature is complicated by the inevitable use of some conventions, and some kind of perspective, to reduce solid objects to a plane delineation…and hence relief must be looked on as developed drawing, and not as trammelled statuary.» [3]

Важно подчеркнуть, что в исследовании я буду обращаться к барельефу именно через «близкий» взгляд — тот, который не дистанционно обозревает поверхность, а буквально всматривается в неё.

Такой подход позволяет обнаружить не только формальные особенности барельефа, но и те телесные импульсы, которые он провоцирует в восприятии.

New Kingdom, Amarna Period, Relief fragment with a male figure, ca. 1353–1336 B.C.

В египетском барельефе линия и контур являются фундаментальными элементами изображения. Египетские мастера не стремятся создать оптическую иллюзию объёма; напротив, барельеф представляет собой «запись формы», в которой всё подчинено максимальной ясности и устойчивости образа. Б. Р. Виппер подчёркивает эту специфику, указывая, что:

«В Египте происхождение рельефа тесно связано с письменами, с линией; на всём пути своего развития египетский рельеф остаётся плоским, графическим барельефом». [4]

Это происхождение из письма радикально определяет природу египетского контура. Линия в египетском барельефе — не иллюзионистический инструмент и не украшение, а основная структурная единица, подобная иероглифу: она обозначает, фиксирует, делает форму однозначной. По сути, египетский контур наследует функции письменного знака — он должен быть чётким, неизменным, лишённым случайных колебаний.

Именно из-за этой письменной природы контур приобретает особенно тактильный характер. Он не просто отделяет фигуру от фона, но и задаёт жёсткую, физически ощутимую границу формы. Взгляд зрителя движется вдоль этой линии так же, как палец движется по резьбе на камне: контур ведёт глаз, направляет его, создаёт опыт «ощупывания» поверхности.

Плоскость барельефа и минимальная глубина резьбы только усиливают этот эффект. Поскольку фигура почти не моделируется в объёме, её присутствие создаётся именно линией — и именно линия заставляет воспринимать форму как нечто вырезанное, фиксированное, материально данное. Контур становится опорой, «скелетом» изображения, благодаря которому форма ощущается устойчивой и плотной.

В результате египетский барельеф работает не как окно в пространство, а как поверхность, на которой форма записана так, чтобы быть максимально очевидной, доступной зрительскому (и почти телесному) прикосновению. Так возникает то, что можно назвать тактильной очевидностью — непосредственным чувством присутствия фигуры, которое рождается из точной, непрерывной, твёрдой линии.

Dynasty 30, Nectanebo II Offers to Osiris Hemag, 360–343 B.C.

Чтобы понять особую роль линии и контура в египетском барельефе, необходимо учитывать фундаментальную установку египетской культуры на сохранение человеческого облика. Создание изображения не было либо художественным жестом, либо попыткой реконструировать зрительный опыт; оно имело сакральный статус.

В загробной концепции Египта образ тела выполнял функцию опоры для «ка» — жизненной силы, двойника человека. Поэтому изображение должно было быть максимально устойчивым, ясным, лишённым случайностей.

Именно поэтому рельеф как форма выражения оказался идеальным: он позволял выразить телесность без зависимости от света, перспективы или оптических колебаний. Выражение тела в египетском рельефе — это не попытка показать, «как оно выглядит», а попытка запечатлеть, что оно есть, придать ему устойчивую структуру, в которой человеческая форма может быть узнана и сохранена. В этом смысле контур выполняет роль не художественной границы, а границы присутствия.

Египетская концепция образа может быть описана как идея следа: изображение фиксирует форму человека так, чтобы она могла существовать и после смерти.

[1] New Kingdom, Relief Fragment Depicting Atum and Hatshepsut, ca. 1479–1458 B.C. [2] New Kingdom, Ramesside, Relief from Platform of Dais, ca. 1279–1213 B.C.

Несмотря на принципиальную плоскостность египетского барельефа, зритель всё же ощущает в нём своеобразную глубину. Она не создаётся иллюзией объёма или оптической перспективой, но возникает благодаря особому способу фиксации человеческой формы. Глубина здесь — не пространственная, а онтологическая, связанная с идеей целостного, завершённого тела, показанного одновременно «со всех сторон».

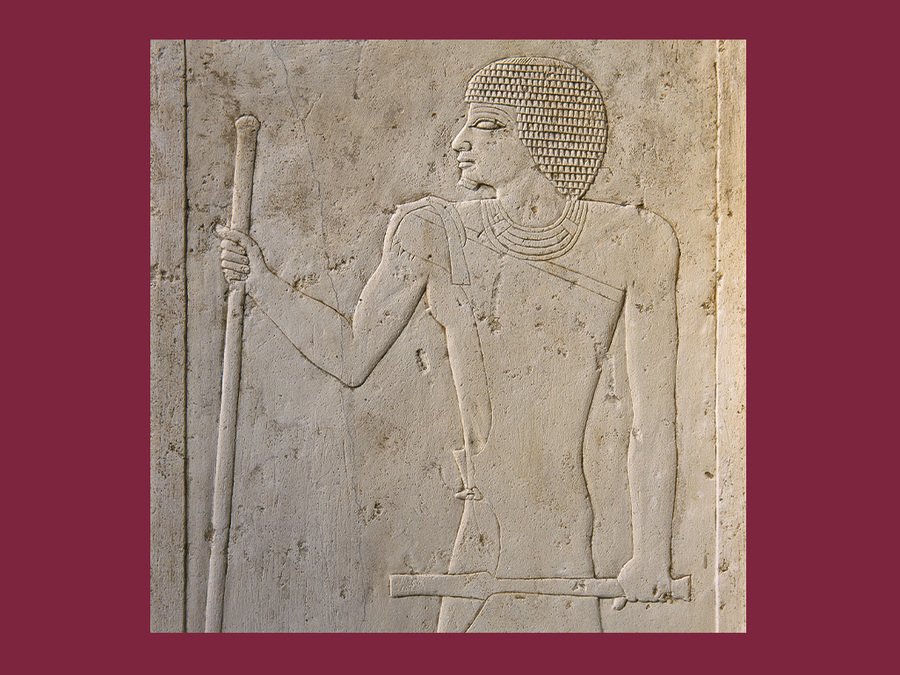

Old Kingdom, Tomb Chapel of Raemkai, ca. 2446–2389 B.C.

1. Тотальность взгляда: фигура, показанная со всех ракурсов.

Одним из важнейших средств создания этой нефизической глубины является египетский принцип комбинированного ракурса, когда тело изображается не так, как оно выглядит в одном положении наблюдателя, а так, как оно должно быть полностью представлено. На одном и том же рельефе голова может быть в профиль, взгляд — анфас, плечи — фронтально, а ноги и ступни — в профиль. Это сочетание ракурсов не является ошибкой или примитивностью; напротив, оно служит задаче максимального раскрытия формы.

Характерное описание этого принципа содержится в анализе работы Relief Depicting Personified Estates from the Tomb of Akhtihotep: «Akhtihotep’s head is shown in profile, but his eye looks straight out. His shoulders are full-view, but the nipple, buttocks, legs, and feet are in profile. His stomach is also shown in profile, but the navel was depicted full-view and placed near the front contour of the stomach. The combination of these characteristics is not anatomically possible.» [5]

Комбинирование ракурсов создаёт ощущение тела, которое превосходит точку зрения наблюдателя. Оно не «показывается» — оно объявляет себя. Такая фигура существует одновременно в нескольких измерениях; она не оптическая, а концептуальная, собранная целиком.

В этом и возникает особая глубина, ощущение полноты, завершённости, «всевозможности» существа.

Фигура фиксируется не в моменте, а в ее идеальной форме. Поэтому глубина барельефа — это не глубина пространства, а глубина понятия о теле.

«Мгновенно, что лишь ангелу дано, Он оглядел пустынную страну…» [6]

Old Kingdom, Relief Depicting Personified Estates from the Tomb of Akhtihotep, ca. 2575–2551 B.C.

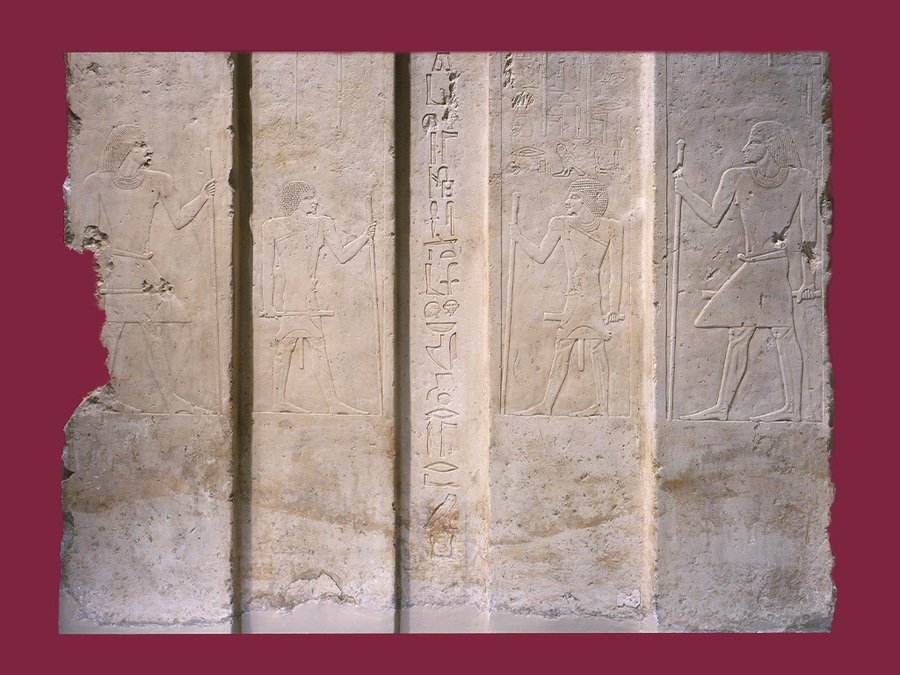

2. Всепроникаемость изображения: рельеф как форма, не привязанная к месту

Другим источником ощущения глубины является особая «вездесущесть» египетского рельефа, его способность существовать вне строгих пространственных рамок. Виппер подчёркивает: «Египетский же рельеф может находиться всюду, украшать стену рядами (один над другим), двигаться в сторону и вниз, со стены переходить на колонну и опоясывать её снизу доверху».[4]

Такой принцип размещения подчёркивает, что рельеф не зависит от логики реального пространства. Он не стремится создать иллюзию глубины — он создаёт собственное пространственное поле, в котором фигура существует как знак и как форма одновременно.

Когда изображение свободно перемещается по архитектуре, оно становится менее зрительным и более тактильным, воспринимаемым как непрерывность, как поверхность-носитель смысла.

Эта способность «охватывать» пространство и заполнять его усиливает впечатление глубины не в прямом, оптическом смысле, а в смысле многослойности присутствия. Рельеф становится повсюду и нигде, его плоскость раскрывается не внутрь, а наружу, к зрителю.

Династия Птолемеев, Храм Эдфу, 237 года до н. э.

Важной особенностью египетского барельефа является его принципиальная иерархия в организации поверхности. Она остаётся чистой, организованной, сохраняется ясность образа. Даже в тех случаях, когда присутствуют дополнительные предметы, элементы одежды или орнаменты, композиция остаётся строго иерархичной: детали никогда не конкурируют с фигурой, и тем более — с её контуром.

Такая система не является эстетическим выбором в современном смысле. Она была функциональной: задача изображения состояла в том, чтобы зафиксировать человеческую форму. Соблюдая это условие фигура воспринимается максимально ясно. Обеспечивается концентрация на контуре и глубине барельефа.

Этот эффект можно описать как усиление присутствия через отлаженный алгоритм. Когда есть система, взгляд зрителя естественным образом собирается на фигуре: на её структуре, на ритме линии, на соотношении частей тела.

Благодаря этому способу организации пространства барельеф создаёт особый режим восприятия: зритель проходит по элементам, ощупывая детали, и приближаясь постепенно к фигуре, медленно, почти тактильно следуя, «чувствуя» глубину и структуру. Ясная организация становится условием для возникновения гаптического восприятия — восприятия, в котором взгляд приближается к поверхности и начинает работать как осязание.

New Kingdom, Ramesside, Relief from the West Wall of a Chapel of Ramesses I, ca. 1295–1294 B.C.

В ходе анализа становится особенно значимым тот факт, что барельеф занимает промежуточное положение между живописью и скульптурой. Эта двойственность не является второстепенной характеристикой — напротив, она составляет саму сущность египетского барельефа как формы, способной объединять зрительное и телесное.

Б. Р. Виппер, рассуждая о природе скульптуры, подчёркивал необходимость освобождения восприятия от живописных привычек. Он писал:

«Одна из основных предпосылок правильного восприятия скульптуры — необходимость отучиться от живописного восприятия скульптуры, от поэтического тумана, которым фотографы обычно заслоняют чисто материальную, телесную природу статуи». [4]

Это наблюдение позволяет по-новому взглянуть на египетский барельеф. Если для полноценного восприятия скульптуры требуется возврат к её материальности и телесности, то барельеф оказывается в уникальной позиции: он сочетает в себе телесную определённость скульптуры и плоскостную ясность живописного или графического изображения. Он не растворяется в «поэтическом тумане» живописных эффектов, но и не стремится стать объёмом, доступным обходу.

Барельеф — это форма, которая буквально удерживает в себе оба начала. С одной стороны, он имеет телесность: физическую поверхность, глубину, ясный контур, ощущение «данности» формы. С другой — он обладает качеством изображения: рисунка, записи, знака.

Так возникает своеобразная гибридность, стремление «быть сразу нескольким» — одновременно образом и телом, знаком и вещью. Эта двойственность особенно важна для египетской концепции образа, которую мы выше уже определили как след присутствия. Образ не является иллюзией, взглядом на тело, но фиксацией его сущности в материальной форме.

Именно гибридная природа барельефа делает возможным гаптическое восприятие — восприятие, в котором зрение начинает работать как осязание. Плоскость позволяет рассматривать барельеф как изображение, глубина и контур — переживать его как телесный объект. В результате возникает режим восприятия, в котором визуальное и телесное не разделены, а слиты: фигура одновременно «показывается» и «ощущается».

Таким образом, барельеф оказывается идеальной формой для исследования гаптического зрения: он не сводится ни к скульптуре, ни к живописи, а создаёт пространство, где визуальное восприятие неизбежно становится телесным.

New Kingdom, Ramesside, Relief from the West Wall of a Chapel of Ramesses I, ca. 1295–1294 B.C.

Глава 2. Гаптическое и визуальное восприятие

[1] A. Riegl, Die Spätrömische Kunstindustrie, 1901 [2] Ж. Делёз, Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения, 2011

«Ригль определил его так: 1) барельеф осуществляет строжайшее сцепление глаза и руки, так как его стихией является плоская поверхность; она позволяет глазу ощупывать и даже сообщает, предписывает ему тактильную или, скорее, гаптическую функцию; таким образом, в египетской „воле к искусству“ барельеф достигает объединения двух этих чувств, осязания и зрения, как земли и горизонта; 2) носителем гаптической функции становится фронтальный осмотр с близкого расстояния, так как форма и фон находятся на одной плоскости — на поверхности, — равно близкие друг к другу и к нам; 3) контур одновременно разделяет и объединяет форму и фон в качестве их общей границы; 4) прямолинейный контур или регулярная кривая изолируют форму в качестве сущности, замкнутого единства, отгороженного от случайности, изменения, деформации, порчи; сущность приобретает формальное и линейное присутствие, господствующее над потоком жизни и репрезентации; 5) геометрия плоскости, линии и сущности, которой вдохновлен египетский барельеф, овладевает и объемом, перекрывая погребальный куб пирамидойу то есть воздвигая Фигуру, являющую нам не что иное, как единую поверхность равнобедренных треугольников с четко ограниченными сторонами; 6) тем самым получают свою плоскую или линейную сущность не только человек и мир, но также животное и растение, лотос и сфинкс, восходящие к совершенной геометрической форме. Их тайна —это тайна сущности.» [7]

Гаптическое и оптическое восприятие

Алоис Ригль в своей работе Spätrömische Kunstindustrie (1901) вводит различие между тактильным (haptisch) и оптическим (optisch) восприятием формы. Это различие позволяет лучше понять, каким образом разные художественные традиции организуют пространство, фигуру и материал изображения, а также каким образом зритель взаимодействует с произведением.

Тактильное (haptisch) восприятие

Тактильное восприятие характерно для раннего искусства, включая египетский барельеф и архаическое греческое искусство. Для него характерно: - Чёткая очерченность форм: объекты воспринимаются как замкнутые, самостоятельные, осязаемые. - Акцент на контуре: линия служит основным носителем формы и обеспечивает её устойчивость. - Материальность: объекты ощущаются как реально существующие, физически плотные, вне зависимости от иллюзий света или пространства.

В этом случае зритель воспринимает форму почти телесно — глаз работает как осязание. Контур и объём создают ощущение, что объект можно «обойти руками», хотя он визуальный. Именно тактильное восприятие делает возможным концепт египетского барельефа как следа присутствия, где фиксируется сущность фигуры.

Оптическое (optisch) восприятие

Оптическое восприятие проявляется в классическом греческом искусстве, где приоритет смещается с материальности к зрительному впечатлению. Для него характерны: - Пространственная глубина: фигуры располагаются в визуальной среде, создавая ощущение воздуха между объектами. - Свобода формы в пространстве: объекты не замкнуты в себе, они включены в композицию, взаимодействуют друг с другом и с окружающим пространством. - Светотеневые переходы: внимание смещается от жёсткой линии к игре света и объёма, что усиливает эффект визуальной правдоподобности.

[1] Unknown author, Dido throne MAN Napoli, I век н. э. [2] Unknown author, Pompeii Painter, 50-79 d.c.

Примером оптического может служить роспись Помпеи, где фигуры имеют пространство между собой, зрительно «дышат», а свет и тень формируют впечатление объёмности и лёгкости Ригль называет такое искусство оптическим, так как оно ориентировано на зрение, а не на осязание.

Сравнение и значимость различия: Таким образом, различие между тактильным и оптическим восприятием иллюстрирует фундаментальный переход в художественной культуре: от фиксации формы и телесности (тактильное) к свободному взаимодействию формы с пространством и зрением (оптическое). В этом случае египетский барельеф и архаическая скульптура ориентированы на ощущение формы.

Ригль видел в различии между тактильным (haptisch) и оптическим (optisch) восприятием не просто методологическое различие в искусствоведении, но отражение развития человеческого восприятия и изменения отношения человека к миру. Переход от тактильного к оптическому восприятию демонстрирует, как внимание зрителя постепенно смещается с физической, материальной формы к визуальному впечатлению, от ощущения объекта «телесно» к его «зрительному прочтению» в пространстве.

В этом смысле раннее искусство, будь то египетский барельеф или архаическая скульптура, фиксирует сущность формы, концентрирует внимание на контуре, глубине и материальности. Оно ориентировано на плотность присутствия, на «тактильное» переживание тела. Классическое же искусство, переходя к оптическому восприятию, начинает работать с пространством, светом и воздухом между фигурами. В результате образ приобретает визуальную свободу, но теряет часть своей телесной устойчивости.

Переход от рельефа к живописи и телесность изображения.

Этот переход имеет важное значение для понимания художественного образа. Когда форма начинает подчиняться оптическому восприятию, появляются многочисленные детали, светотеневые нюансы, пространственные отношения, создающие иллюзию объёма. Однако чрезмерное насыщение визуальными эффектами может размывать ощущение телесности, концентрированность формы и ясность образа.

На мой взгляд, именно здесь проявляется важность принципа, который уже присутствует в раннем, тактильном искусстве: необходимо избавляться от всего лишнего. Чистота линии, ясность контура и точная фиксация формы позволяют сохранять телесность и «присутствие» фигуры. Минимализм и сосредоточение на основном обеспечивают гаптическое восприятие: зритель всматривается в форму, переживает её как физически данную, а не просто визуальный эффект.

Таким образом, анализ перехода от рельефа к живописи демонстрирует, что оптическое преобладание деталей меняет саму природу телесного образа, делая его более эфемерным и визуально сложным. В то время как тактильная традиция, сдержанность и концентрация на контуре и глубине позволяют форме сохранять ощущение материального присутствия и гаптического воздействия на зрителя.

Глава 3. Фрэнсис Бэкон — египтянин

[1] Francis Bacon, Self-Portrait, 1987 [2] J. Lewinski, Francis Bacon, 1967

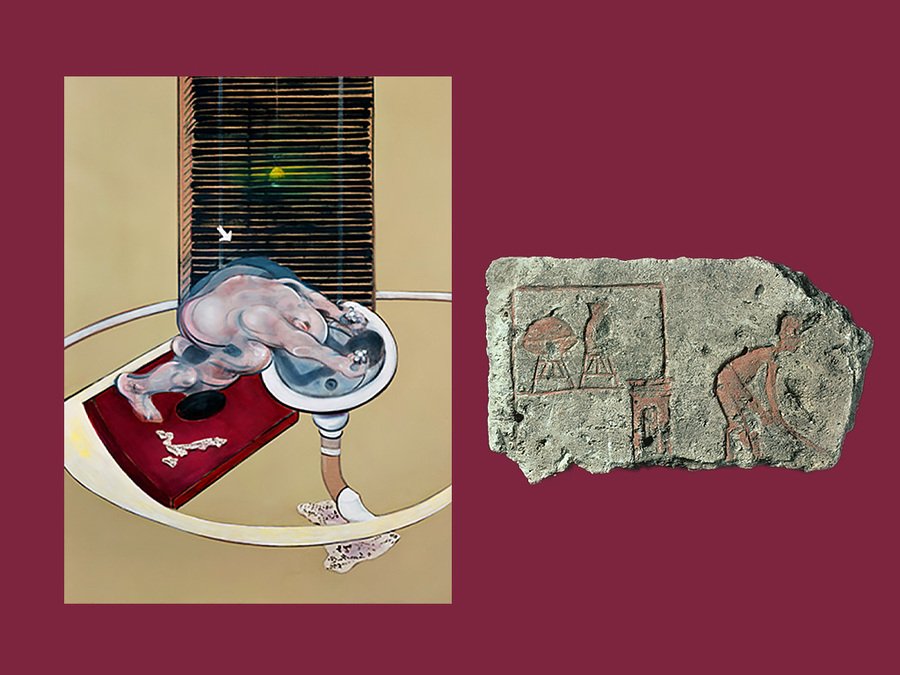

На мой взгляд, Фрэнсис Бэкон приходит к тому же принципу, который лежит в основе египетского искусства, — к формуле, позволяющей вызывать телесные ощущения и стимулировать гаптическое зрение. Его работы стремятся не просто к визуальному впечатлению, но к переживанию формы как материальной, осязаемой, плотной, с которой зритель вступает в почти тактильный контакт.

Жиль Делёз выделяет в визуальном языке Бэкона три основных элемента:

- Арматура-фон — поверхность, на которой развертывается действие, сцена, своего рода «платформа присутствия»; - Фигура-форма — центральная, материальная фигура, которая концентрирует внимание и выражает напряжение; - Контур-граница — линия, отделяющая фигуру от фона, фиксирующая форму и создающая ощущение телесности.

Эти элементы создают напряжение между поверхностью и глубиной, между взглядом и прикосновением, между зрительным восприятием и ощущением формы через тело.

Эти принципы перекликаются с основами египетского искусства: там, как и у Бэкона, центральны фигура, контур и «арматура» — стена или поверхность, на которой развивается действие. Контур фиксирует форму, арматура задаёт сцену, а фигура обеспечивает ощущение телесности и присутствия.

Таким образом, работы Бэкона можно рассматривать как современное продолжение древнего подхода к изображению тела и пространства: визуальное и телесное восприятие объединены, линия и форма фиксируют присутствие, а пространство вокруг усиливает ощущение телесности и гаптического контакта.

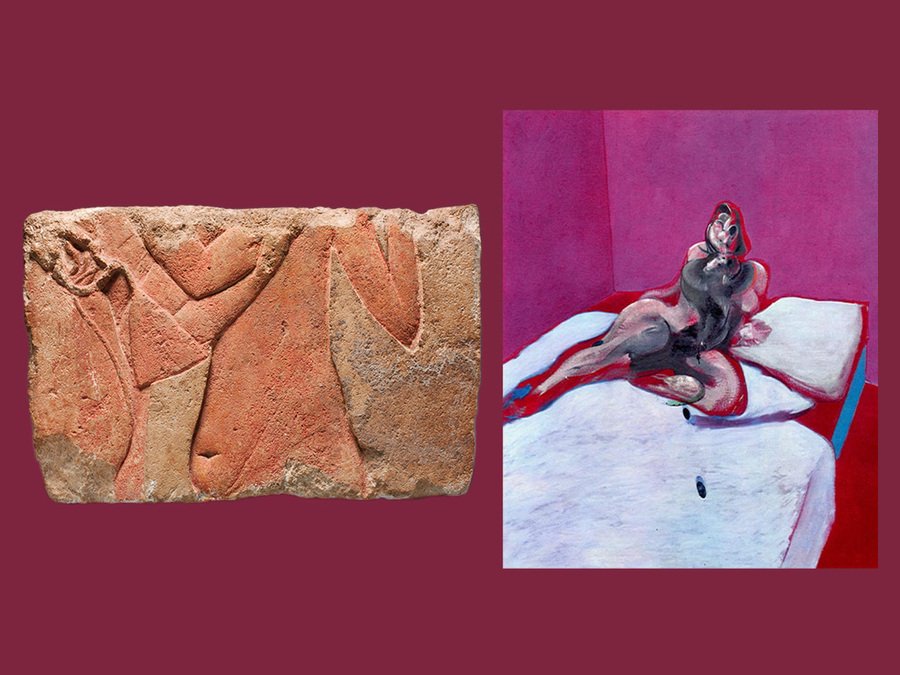

F.Bacon, Lying Figure, 1966

«Материальная арматура (или структура), размещенная Фигура и граница между ними — контур — раз за разом формируют высокоточную систему» [7]

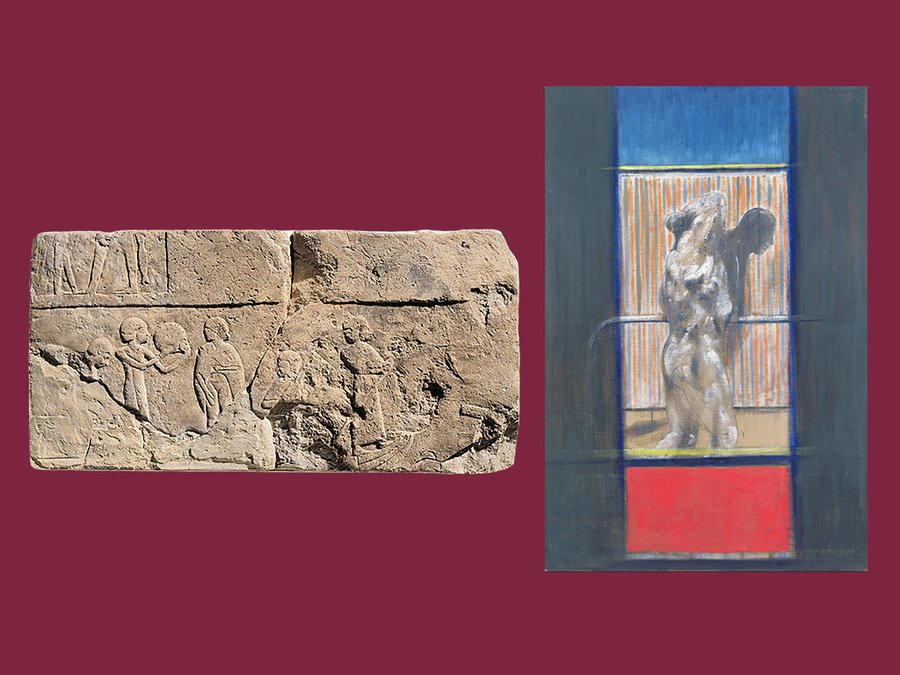

F. Bacon, Three Figures in a Room, 1964

Присутствие трёх действующие сил:

1. деформация 2. изоляция 3. рассеяние

«Так как видимые движения Фигур подчинены невидимым силам, действующим на них, можно вывести силы из движений и составить эмпирический перечень сил, которые обнаруживает и улавливает Бэкон. Ведь, хоть он и сравнивает себя с „распылителем“ или „дробильщиком“, но действует скорее как детектор-уловитель. Первые невидимые силы — это силы изоляции: они служат опорой заливкам и становятся видимыми, когда оборачиваются вокруг контура и оборачивают заливку вокруг Фигуры. Вторые — силы деформации, отхватывающие части тела и головы Фигуры, которые становятся видимыми всякий раз, когда голова стряхивает свое лицо или тело — свой организм. (Бэкон сумел, например, „передать“ во всем напряжении силу слёживания во сне.) Третьи—силы рассеяния—дают о себе знать…» [7]

F. Bacon, Painting, 1978

Даже когда Бэкон использует цвет, его модуляцию, добавляет деформацию и пластичность — элементы живописные — он применяет их не ради декоративности, а как движущие силы, способные передавать состояние и вновь создавать ощущение телесности. Цвет и форма становятся инструментами напряжения, позволяющими зрителю «прочувствовать» фигуру не только визуально, но и телесно.

Фигура Бэкона существует в замкнутом пространстве, в изоляции, проходя через изменения с помощью модуляции цвета и рассеивание: она становится неясной, словно вырезанной или выпуклой. Для меня это стало своего рода продолжением рельефа.

F. Bacon, Figure in Movement, 1978

Фрэнсис Бэкон был увлечён идеей «запечатления тела/человека», фиксацией образа. Важно отметить, что основной задачей художника, вероятно, не было намеренное вызвание телесных ощущений зрителя в современном понимании; скорее, это следствие его художественного метода, стремления к материализации фигуры и переживанию её напряжения.

Можно предположить, что, опираясь на элементы египетских барельефов, Бэкон создавал картины, в которых степень напряжения фигуры и её история усиливается по сравнению с каменным оригиналом.

Особое внимание у Бэкона уделяется моменту действия: в какой момент и в каком состоянии находится человек или люди? Его фигуры обычно застыли в состоянии напряжения или деформации, но при этом изображены в привычных сценах повседневной жизни — сидение на стуле, лежание на кровати, собака на улице. Подобно некоторым египетским рельефам, где происходят повседневные действия. И в работах Бэкона и на египетских рельефах акцент сделан на фигуре, теле, на ее физическом проявлении.

Бэкон в свою очередь фиксирует обычные, знакомые действия, но с добавлением напряжения и телесного переживания.

*[22-29] см. источники изображений

Заключение. От «осязательного глаза» к телесному образу

Египетский рельеф можно рассматривать как один из первых примеров организации визуального языка, направленного на достижение гаптического восприятия. Его чёткая фиксация контура, внимание к телесной плотности фигуры и взаимодействие с «арматурой» поверхности создают условия для того, чтобы зритель мог переживать форму телесно, почти осязательно. Эти принципы были открыты и использованы Фрэнсисом Бэконом, который обнаружил их, адаптировал и усилил в своём визуальном языке.

«Видеть фигуру — это значит владеть одновременно точечными ощущениями, которые входят в её состав. Каждое из них всегда остается самим собой, слепым соприкосновением, впечатлением, целое же обращается в „видение“ и образует перед нами картину, ибо мы учимся быстрее переходить от одного впечатления к другому. Контур есть не что иное, как сумма отдельных видений, осознание контура — это некое совместное бытие. Элементы чувственного, из которых он состоит, не могут утратить своей прозрачности, каковая и определяет их в качестве элементов чувственного, открываясь возможности внутренней сцепленности, закону общего образования». [2]

В этой цитате я вижу связь, вижу построенную систему, по которой проводишь взглядом. Соединяя все элементы создается зрительное впечатления которое ведет к телесным, создавая тем самым феномен гаптического восприятия.

[1] New Kingdom, Amarna Period, Relief with a stooped workman, ca. 1353–1336 B.C. [2] F.Bacon, Reclining Woman, 1961

«Кокаиновая анестезия не устраняет фантомный орган, он может существовать и без всякой ампутации — вследствие патологий мозга. Кроме того, фантомный орган часто сохраняет ту же позицию, которую орган реальный занимал в момент повреждения: раненый продолжает ощущать в своей руке осколки снарядов…» [2]

Феномен фантомных ощущений подчёркивает, что телесный отклик на визуальный образ возможен, его невозможно утратить, это природная потребность человека, присутствие отсутствия. Нужно лишь дать этой чувствительности проявиться, чтобы мысль стала осязаемой.

Таким образом, анализ египетского рельефа и работ Бэкона показывает, что визуальная форма может пробуждать телесное ощущение, превращая зрительное восприятие в опыт, который одновременно является зрительным и гаптическим.

Контур, фигура и арматура становятся инструментами передачи телесности, а зритель вступает с произведением в почти тактильный диалог, превращая образ в осязаемую мысль.

F.Bacon, Man on a Rowing Machine, 1952

Russell J. Francis Васоn, 1971. 99 с.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия, 1945. 26, 38, 111-112 с.

Flinders Petrie W. M. The Arts and Crafts of Ancient Egypt, 1909. 48 c.

Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства, 89-90, 49 c.

Мильтон Д. Потерянный рай, 1667. 29 с.

Делёз Ж. Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения, 1981. 46, 75, 127 с.

- Late Period, Relief of Women in a Boat Relief of Women in a Boat, 595–550 B.C. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/550890

- New Kingdom, Amarna Period, Relief with palace attendant, ca. 1353–1336 BC https://www.metmuseum.org/art/collection/search/545873

- Late Period, Relief of Women in a Boat Relief of Women in a Boat, 595–550 B.C https://www.metmuseum.org/art/collection/search/550890