Театральные приемы Мейерхольда и его роль в (до)революционном обществе

Рубрикатор

Концепция

Условный театр стилизация

«Шлюк и Яу» Г. Гауптмана. 1905 г. «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка 1905 г.

гротеск & «театральный традиционализм»«Балаганчик» А. Блока. 1906 г. «Шарф Коломбины» А. Шницлера. 1910 г. «Дон Жуан» Мольера. 1910 г.

Портрет кисти Ульянова

На пути к театру условному и народному отказ от символизма

«Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г.

Портрет кисти Головина Портрет кисти Григорьева

«Театральный Октябрь» революционный и агитационный театр

«Зори» Э. Верхарна. 1920 г. «Мистерия-Буфф» В. Маяковского. 1921 г.

Портрет кисти Вильямся

биомеханика«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка. 1922 г.

«Своеобразный театрально-революционный реализм» возвращение к классике

«Ревизор» Н. Гоголя. 1926 г. «Горе уму» А. Грибоедова («Горе от ума»). 1928 г.

Ликвидация

Портрет кисти Кончаловского

Заключение

Библиография

Источники изображений

Концепция

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, родившийся как Карл Казимир Теодор Майерхольд, является российским и советским театральным режиссером и великим новатором своего времени. В каждом этапе своего творчества он находился в постоянном поиске новых театральных приемов и стремился к улучшению театра.

Мейерхольд свою режиссерскую карьеру начал в 1905 году, когда Станиславский его пригласил себе в Театр-студию на Поварской. Там он приступил к поиску образа нового условного театра, который опровергнул натуралистические, в то время актуальные, театральные приемы. На его режиссера немало повлияло знакомство с художниками «Мира искусства», критикующими безнравственную реалистичность у академистов и передвижников. Помимо этого, влияние на его ранние работы оказал кружок символистов «Среды», в который вступали Вяч. Иванов, А. Блок и Ф. Сологуб [6, c. 28].

Мейерхольд активно экспериментировал с условным театром, вводя гротеск, просцениум и маски, стремясь к созданию полноты жизни через условное неправдоподобие. Свои успехи по созданию условного театра Мейерхольд отметил в постановках «Балаганчика» А. Блока, «Шарфе Коломбины» А. Шницлера, и «Дон Жуане» Мольера [4, с. 4].

Мейерхольд работал главным режиссером в императорских театрах с 1908 по 1917 год. С приходом Первой мировой войны в 1914 году и революции, Мейерхольд осознал изменения в роли театра и начал активно критиковать буржуазные предпочтения в искусстве. Последним его спектаклем на императорской сцене стал «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, который может считаться символом свержения самодержавия в России.

После Октябрьской революции Мейерхольд адаптировал свои методы под новую советскую эпоху, ставя спектакли, отвечающие требованиям времени — агитационные и революционные, и прежде всего, созданные для народа: «Зори» Э. Верхарна, «Мистерия-буфф» В. Маяковского, «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка и «Земля дыбом» М. Мартинэ.

Позже Мейерхольд вернулся к классике, и исследовал возможности «своеобразного театрально-революционного реализма». Современный взгляд на пьесы Островского, Гоголя и Грибоедова, помог Мейерхольду в постановках соединить сюжеты с современным контекстом и актуальными проблемами времени.

Творчество Всеволода Мейерхольда отражает его стремление к новаторству, поиску новых форм и методов в театральном искусстве, а также его способность адаптироваться к переменам времени, оставаясь одним из ярких представителей русской и мировой театральной культуры.

Задачей данного визуального исследования является проиллюстрировать творческий путь Мейерхольда с точки зрения его теоретических и политических взглядов на театр. В ходе исследования наблюдалось влияние эпохи на театральные приемы режиссера — какие тенденции были устойчивыми в его творчестве, а какие менялись в зависимости от актуальных течений в искусстве и политической обстановки времени? Таким образом, объектом исследования становятся театральные приемы Мейерхольда в его постановках спектаклей, а предметом — смена его понимания роли личности в театре и истории.

Условный театр

стилизация

«Шлюк и Яу» Г. Гауптмана. 1905 г. «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка 1905 г.

«Можно вместо нарисованного в картинку поставить нос живого человека. Нос будет настоящий, а картина испорчена.» А. Чехов [1]

Если Станиславский продвигал принципы жизненной правды на сцене, то Мейерхольд, поддерживая Чехова, хотел избавится от излишнего подобия. На протяжении краткосрочного существования студии на Поварской, Мейерхольд подготовил два спектакля: «Смерть Тентажиля» в оформлении художников Николая Сапунова и Сергея Судейкина и «Шлюк и Яу» в оформлении Кирилла Ульянова. С помощью художников, Мейерхольд в данных спектаклях выдвинул принципы стилизации, которыми, он во-первых, облегчили постановку — натуралистическим приемом намного сложнее показать стиль пышной эпохи, чем стилизацией [4, c. 8]. А во-вторых, он добился желаемой интонации сюжета.

«Спектакль Метерлинка — нежная мистерия, еле слышная гармония голосов, хор тихих слез, сдавленных рыданий и трепет надежд…»

В. Э. Мейерхольд — И. А. Сацу. Июль 1905 г. Пушкино [7]

»…я склонен, что для Метерлинка нужны костюмы стильные, хоть и вне времени и пространства.»

В. Э. Мейерхольд — К. С. Станиславскому 22 Июля 1905 Г. Пушкино [7]

С. Судейкин: Эскиз декорации к постановке пьесы «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка. 1905 г.

Ульянов Н.: Эскизы декорации к спектаклю «Шлюк и Яу», 1905 г.

гротеск & «театральный традиционализм»

«Балаганчик» А. Блока. 1906 г. «Шарф Коломбины» А. Шницлера. 1910 г. «Дон Жуан» Мольера. 1910 г.

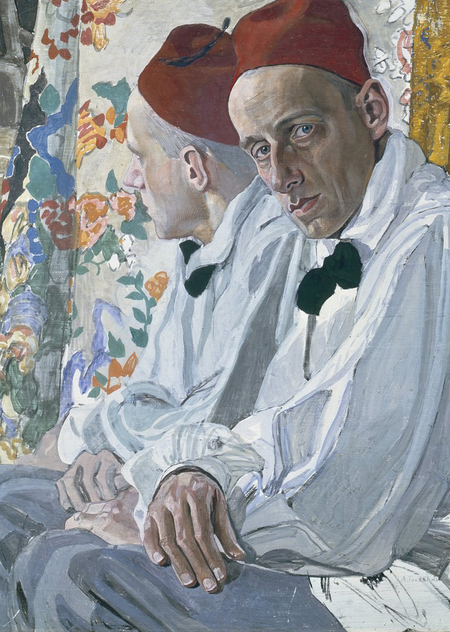

Начало пути к образованию условного театра поставил «Балаганчик» А. Блока в театре В. Ф. Комиссаржевской (1906 г.), в котором Мейерхольд сам сыграл роль Пьеро. В спектакле был четко выражен трагический гротеск пьесы, которому стремились и Мейерхольд и сам драматург. Под гротеском подразумевается совмещение двух противоположностей, а чаще всего трагического и комического. Для Режиссера гротеск являлся важным приемом условного театра, так как он «в условном неправдоподобии создает всю полноту жизни» [4, с. 168]. В портрете Мейерхольда в костюме Пьеро, Н. Ульянов тонко подчеркивает данный гротеск — совмещая прорисованное в деталях лицо и быстрый набросок костюма. Они якобы не совмещаются вместе, но зато создают своеобразность, к которой стремился режиссер.

Николай Ульянов: Портрет Всеволода Мейерхольда в костюме Пьеро. 1907 г.

Гротеск Мейерхольд смело продемонстрировал и в «Шарфе Коломбины» — пантомиме А. Шницлера, которую он поставил в 1910 году под псевдонимом Доктора Дапертутто (итал. dappertutto — везде, повсюду). Сцена Балла, в оформлении Н. Н. Сапунова, больше была похожа на кошмарный маскарад гримас, нежели на балл — толпа нервно танцевала, а по центре стояла фигура дирижера, который поддерживал беспрерывный кошмар.

Н. Сапунов: Балл. Эскиз декорации к постановке пьесы «Шарф Коломбины» А. Шницлера. 1910 г.

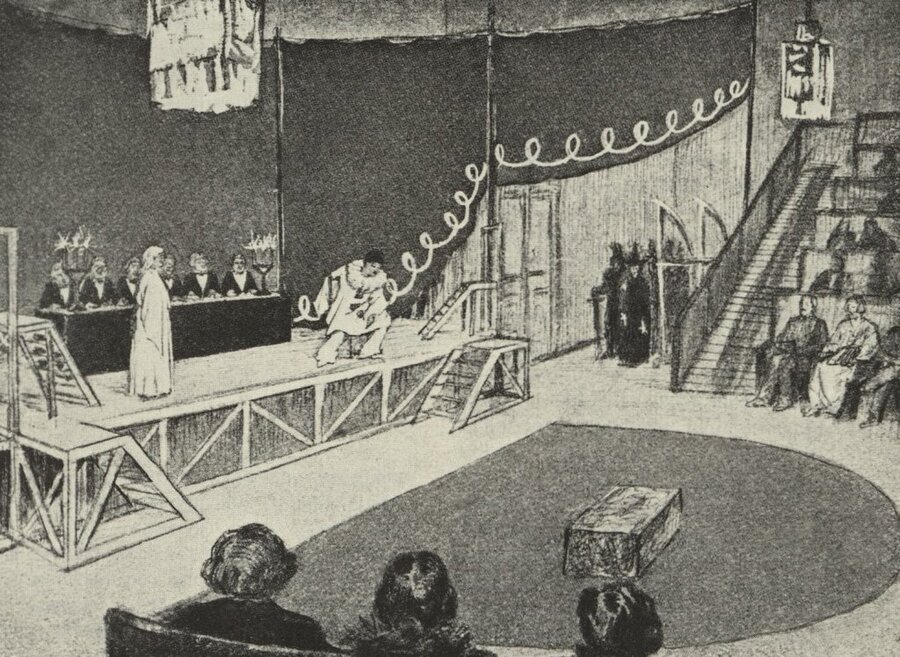

Еще один важный принцип условного театра — «театральный традиционализм», который подразумевал возвращение античного театра, но не полном смысле слова. Данный принцип проявился еще в постановке «Балаганчика». Спектакль был показан в маленьком театре на «обнаженной» сцене, на которой зрителю были видны, потолок, колосники, разные веревки и пр. [8, с. 15]. Это заставляло зрителя не забывать о том, что он находится именно в театре. В 1910 году в спектакле «Дон Жуана» Мольера, а потом и в «Маскараде» М. Лермонтова 1917 года, это воздействие на зрителя еще больше усилилось за счет использования пяти штор — они раскрывались сначала одна, затем вторая, а потом еще третья…

(автор неизвестен) Представление Балаганчика в зале Тенишевского училища. Зарисовка. ок. 1906–1910 гг. / А. Головин: Общий вид сцены. Эскиз декорации к постановке пьесы «Дон Жуан» Мольера. 1910 г.

Головин А.: Эскизы главной, второй и третей штор к постановке пьесы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. 1917 г.

На пути к театру условному и народному

В 1914 году началась война и на улицах Петербурга уже намекалось наступление времени великих перемен. Мейерхольд понимал, что роль театра меняется и что скоро никому уже не будут интересны бытовые проблемы богатой знати:

«Кому нужна теперь бытовая чепуха? Всякие психологические мотивации, всякие панпсихизмы и усталые люди?…Что они могут показать публике, приходящей в театр в волнении от потрясающих зверств…?» Вс. Мейерхольд [5, c. 4]

отказ от символизма

«Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г.

Последние годы работы в императорском театре, Мейерхольд работал над грандиозным «Маскарадом» Лермонтова, премьера которого состоялась в пик Февральского переворота.

В самом спектакле опять была подчеркнута гротескная трагичность маскарада, только уже с меньшей нагрузкой символизма, чем в «Шарфе Коломбины». Маскарадное веселье буржуазии, не осознающее свою трагедию, здесь уже было понятно в самом сюжете пьесы. Помимо этого, Мейерхольд и Головин, с помощью освещения всего зрительного зала, соединили зал с сценой, позволяя зрителям сразу же погрузиться в пышную, избыточную атмосферу спектакля. Данные приемы намекают о том, что режиссер постепенно уходит от символизма и пытается сблизиться с зрителем, что потом четко будет заметно в революционные годы.

Головин А.: Маскарадный зал. Эскиз декорации ко 2-й картине пьесы «Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г.

Маскарад являлся одним из самых дорогих императорских спектаклей и был реализован как раз, когда на улицах голод достигал пик кризиса. Такое событие можно считать кульминационным гротеском в истории театра. В пьесе Мейерхольд особое внимание уделяет таинственному персонажу Неизвестного, который возникает на фоне буржуазного веселья. Его прорицание о беде героев, в определенной степени, было нацелено и зрителям в освещенном зале:

«Прощайте же, но берегитесь. Несчастье с вами будет в эту ночь. (Исчезает в толпе)» [3]

Головин А.: Баута. Фрагмент Эскиза костюма Неизвестного к постановке пьесы «Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г.

Под конец работы над спектаклем «Маскарад», Головин написал известный портрет Мейерхольда на фоне декоративной шторы, играющей возможно ту самую «условную» роль в спектаклях, над которым режиссер и художник совместно работали. Помимо этого, мы видим вторую фигуру режиссера в его отражении в зеркале, смотрящее в другую сторону. Художник намекает, что роль главного режиссера императорских театров подходит к концу, и что его интересуют уже новые возможности (скрытая сторона, в которую смотрит отражение Мейерхольда), которые пока-что не успели воплотиться.

Головин А.: Портрет Вс. Мейерхольда. 1917 г.

Мейерхольд поддерживал высказывание Пушкина о том, что «драма родилась на площади театру» [10, с. 178]. Ожидание наступления революции Мейерхольд сильно чувствовал и открыто критиковал буржуазные театральные предпочтения и эпигон модернистско-символистской драмы:

«Так противны все эти русские драмы под Ибсена, Пшибышевского, Матерлинка.» [4, с. 103].

В его портрете, написанным Б. Григорьевым в 1916 году, он изображен в одежде знати — во фраке, цилиндре и белых перчатках. Однако, он стоит в изогнутой, неудобной позе, и словно вынужден войти в рамки современного буржуазного театра, который не согласен с его идеями. За его фигурой стоит его двойник в ярком костюме и, натягивая тетиву лука, смело готовится к стрельбе — борьбе за новые идеи и реформы, как в театре, так и в обществе.

Григорьев Б.: Портрет режиссера В. Э. Мейерхольда. 1916 г.

«Театральный Октябрь»

революционный и агитационный театр

«Зори» Э. Верхарна. 1920 г. «Мистерия-Буфф» В. Маяковского. 1921 г.

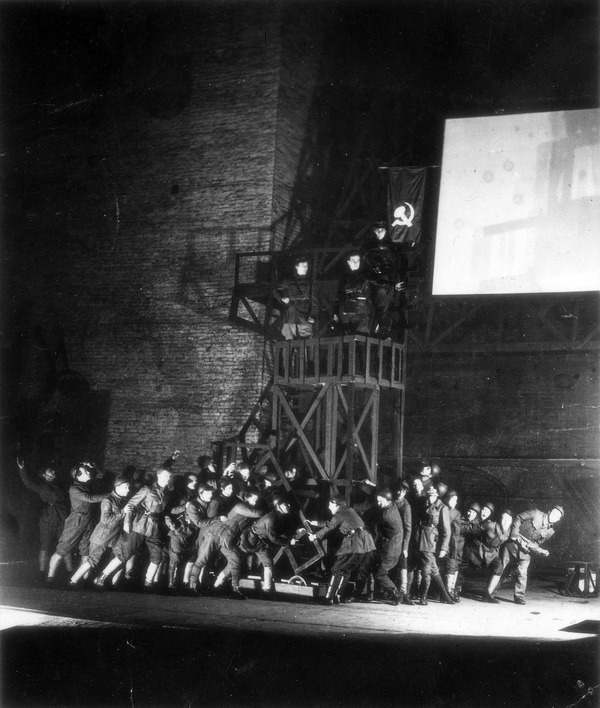

После Октября, Мейерхольд начинает поставлять совершенно новые спектакли, подходящие для нового советского времени. В 1920 году он возглавляет московский ТЕО Главполитпросвета и открывает РСФСР-1, в котором поставил пьесу «Зори» Э. Верхарна. За счет влияния конструктивизма, постановка сцены «Зори», как и постановки последующих советских спектаклей, вводит инсталляции вместо мебели и писаных декораций. Сам спектакль моментами буквально принимал вид митинга, что оказывало эмоциональное воздействие на зрителей.

Дмитриев В.: Эскиз декорации к трагедии «Зори» Э. Верхарна. 1920 г. / Сцена из спектакля «Зори» в постановке Вс. Мейерхольда и В. Бебутова на сцене Первого театра РСФСР-1. 1920 г.

Мейерхольд, как можно заметить уже по сценам митинга в спектакле «Зори», после революции стал активно совмещать политику с театральным искусством, утверждая, что театральное искусство должно подчиняться политическим целям. Данная теория была выдвинута в программе преобразования театра — «Театральный Октябрь» — и осуществлена в первой советской пьесе — «Мистерии-буфф!» В. Маяковского. Сама пьеса имела революционный и героический характер, а спектакль, уже в прямом смысле, представлял собой агитационный плакат.

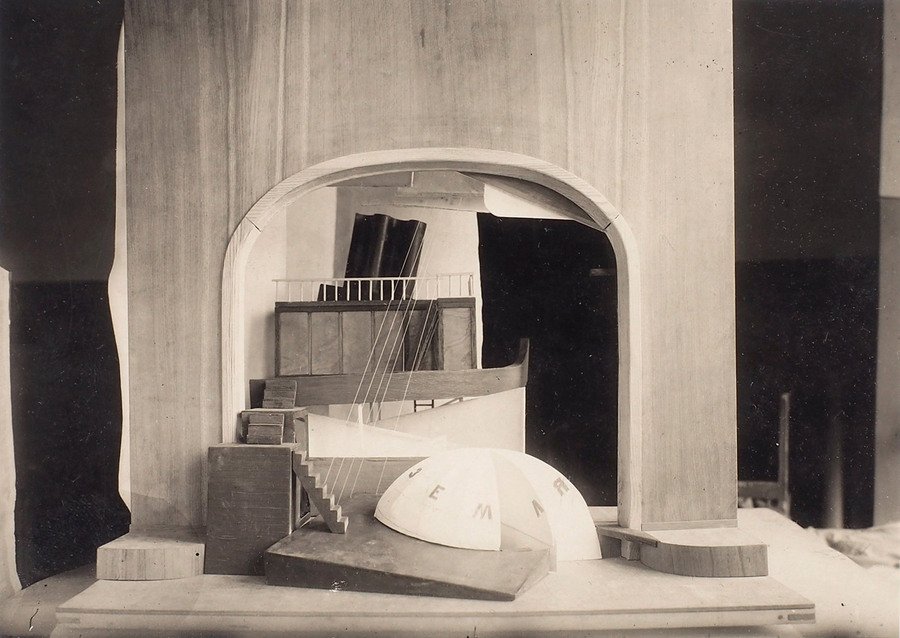

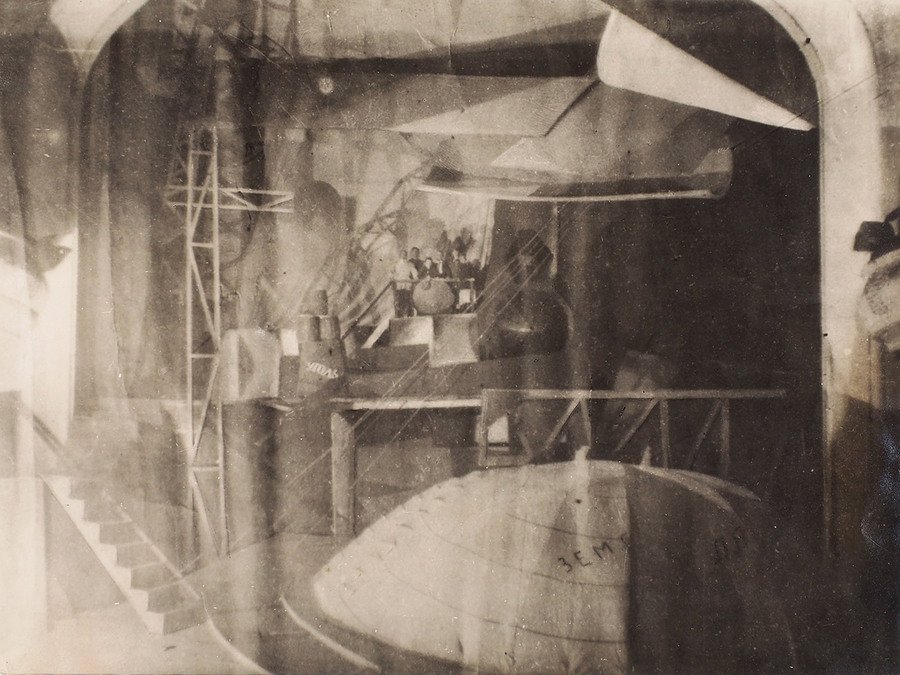

Маяковский В.: Ковчег / Земля обетованная / Потоп. Эскизы декорации к «Мистерии-буфф!». 1921 г.

Маяковский В.: макет сцены к спектаклю «Мистерия-буфф!. 1921 г. / Сцена из спектакля „Мистерии-буфф!“. 1921 г.

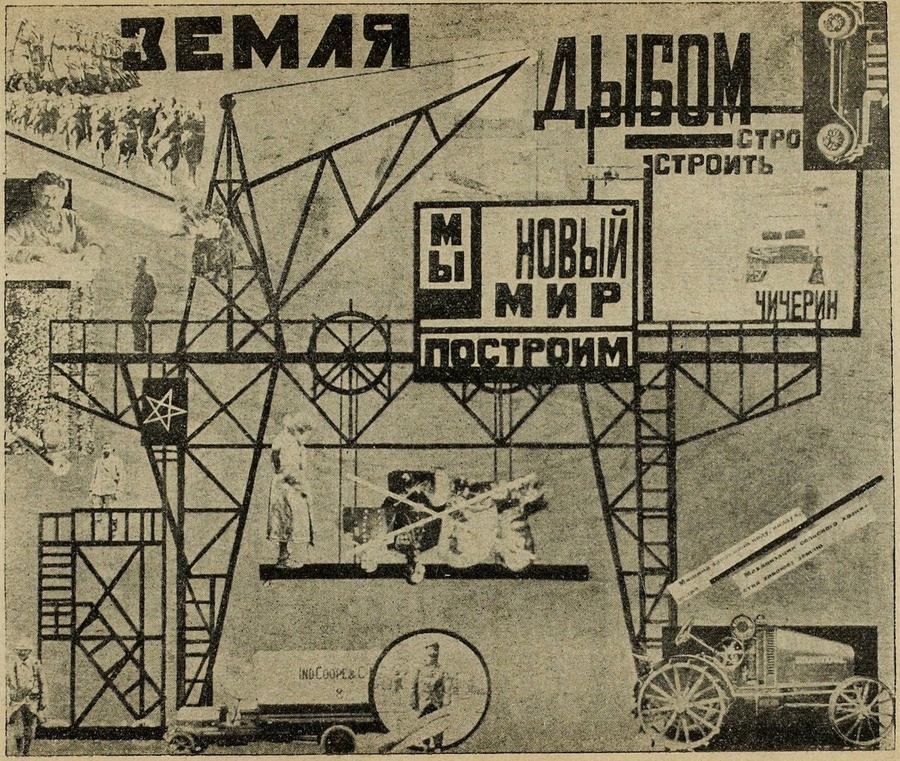

Эффект агитационного плаката Мейерхольд дальше развивает в постановке пьесы «Земли дыбом» 1923 года по переработке пьесы «Ночь» Марселя Мартинэ. На сцене спектакля оказалась реальная военная техника, которая усиливала величество и силу Красной армии и ее вождя — Троцкого.

Попова Л.: Эскиз к постановке спектакля «Земля дыбом». 1923 г. / Сцена из спектакля «Земля дыбом». 1923 г.

Сцена из спектакля «Земля дыбом». 1923 г.

На фоне агитационных спектаклей зародился еще один портрет режиссера, написанный П. Виьямсом. Фигура Мейерхольда, по сравнению с портретом Григорьева, уже стоит смело и крепко на фоне сценических конструкций художницы Л. Поповой, которая работала над оформлением «Земли дыбом» и «Великодушного рогоносца». Лицо режиссера нарисовано в профиле, подчеркивая его черты и создавая его образ узнаваемым, как образ вождя великих театральных реформ.

Вильямс П.: Портрет Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1925 г.

биомеханика

«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка. 1922 г.

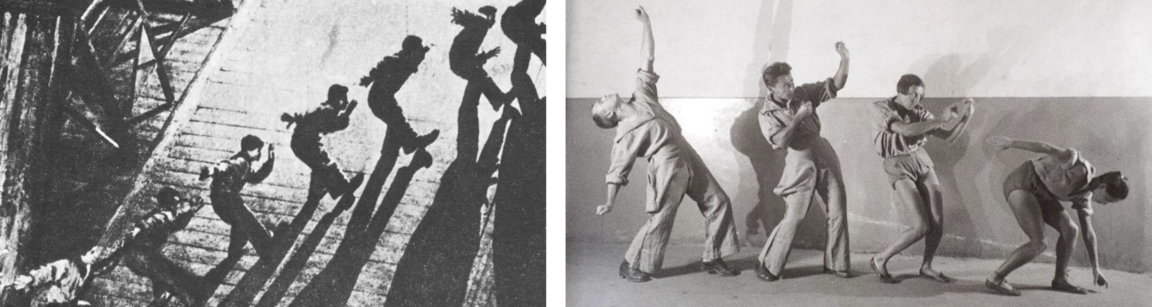

В спектакле «Великодушный рогоносец» 1922 года, Мейерхольд дальше удаляется от правдоподобия на сцене и использует биомеханику, сопоставляя ее «школе переживания», продвигаемой Станиславским. Приемы биомеханики он разработал опираясь на теорию У. Джемса, предполагающего, что физическая реакция выступает перед эмоциональной. Помимо этого, такая система якобы более объективна, а следственно и более доступна зрителю, чем система «школы переживания», которая опиралась на субъективные, внутренние переживания индивидуального актера.

Сцена из спектакля «Великодушный рогоносец». ГосТИМ, 1928 г.

Сцена из спектакля «Великодушный рогоносец». ГосТИМ, 1928 г. / Биомеханика. Групповое упражнение «Стрельба из лука». 1927 г. / Свердлин Л.: Упражнения по биомеханике: «Стрельба из лука». 1927 г.

«Своеобразный театрально-революционный реализм»

возвращение к классике

«Ревизор» Н. Гоголя. 1926 г. «Горе уму» А. Грибоедова («Горе от ума»). 1928 г.

Революционные пьесы, демонстрирующие борьбу красных и белых, для Мейерхольда стали излишне схематичными, о чем он говорит в своем докладе о «Ревизоре»:

»…товарищи, эта рецептура, рецептура схематическая, становится уже вредной в том смысле, что по этой схеме все начинают писать революционные пьесы и просто забрасывают нас плохими революционными пьесами» [9, c. 134].

Следственно, Мейерхольд снова приступает к классике Островского, Гоголя, Грибоедова и пр., но поставляет их совершенно по-другому, точнее по-современному. Театр для него все еще народен, и поэтому в пьесах он подчеркивает моменты, в которых зритель сможет обнаружить современный контекст. К примеру, в 1923 году в постановке пьесы «Доходное место» Н. Островского, чиновник Юсов читает газету и поджигает ее после прочтения, жалуясь что ничего полезного ныне не пишут. К нему потом присоединяются остальные чиновники, создавая костёр из газет, напоминающий те самые костры книг, подожжённые фашистами. [8, с. 37]

Большой отклик, однако не только положительный, получили «Ревизор» Н. Гоголя и «Горе Уму» («Горе от ума») А. Грибоедова. Сюжеты обеих пьес высмеивали поведения высшего общества, и Мейерхольд, за счет гиперболизации, подчеркнул их мерзкие черты и заострил сатиру, напоминая зрителям о «неизбежность гибели всей полицейско-самодержавной системы прошлого» [2, с. 46].

Сцены из спектакля «Ревизор». ок. 1920–1930 гг.

Эпизод 14–й. «Столовая». Сцена из спектакля «Горе уму». 1928 г.

Ликвидация

Современный подход к классике многие не поняли и считали постановки дореволюционных пьес враждебными и чуждыми советскому зрителю. Не поддаваясь массовой критике, Мейерхольд дальше смело работал еще десятилетие, пока Политбюро не дал приказ о ликвидации его театра в 1938 году.

Публикация о ликвидации театра Вс. Мейерхольда. Правда: № 8. 1938 г.

Последний портрет в жизни Мейерхольда, перед его арестом и расстрелом в 1940 году, сделан П. Кончаловским в 1938 году. Мейерхольд, на первый взгляд, спокойно отдыхает на диване и дует свою сигару, но контекст времени резко меняет настроение картины. Лицо героя весьма уставшее и на грани апатии, а красочное и орнаментальное окружение контрастирует с его серой фигурой. Мейерхольд якобы чувствует себя отчужденным от мира, который так усердно искажал его проекты и необоснованно обвинял в враждебности.

Кончаловский П.: Портрет режиссёра Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1938 г.

Кончаловский П.: Фрагмент портрета режиссёра Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1938 г.

Заключение

Творческий путь Мейерхольда отличается многообразием и инновационным подходом. Его сотрудничество с художниками и драматургами различных направлений, таких как мирискусники, символисты, конструктивисты, футуристы, кубисты, позволило ему обогатить свою эстетику и возможно подтолкнуло постоянно искать новые театральные приемы. Работая над спектаклями для разных аудиторий — аристократов в Царской России и пролетариев в Советском Союзе — Мейерхольд накопил большой опыт в понимании своих зрителей. Освещение зрительного зала, отказ от символизма, использование военной техники на сцене, введение системы биомеханики — лишь малая часть его режиссерских приемов, которые способствовали зрителям лучше погрузиться в сюжет его постановок.

Кроме того, Мейерхольд всегда придавал особое значение гротеску, который пронизывает всю его творческую карьеру: в трагическом «Балаганчике», пышном «Маскараде», революционной «Земле дыбом», в своеобразно-революцилнном «Ревизоре»… Гротеск для Мейерхольда был способом показать всю многогранность жизни, сочетая в себе как трагические, так и комические аспекты. Как режиссер, работающий для народа, Мейерхольд всеми способами стремился передать зрителям эти тонкости на эмоциональном и интеллектуальном уровнях, делая свои спектакли одними из самых ярких и запоминающихся в истории театра.

«Мейерхольд» (реж. Н. Чирук, 1990) https://www.youtube.com/watch?v=Dxt3J0ffr8M&t=546s (дата обращения: 29.05.2024)

«Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда: Сборник статей А. А. Гвоздева, Э. И. Каплана, Я. А. Назаренко, А. Л. Слонимского, В. Н. Соловьева / Издание подготовлено Е. А. Кухтой и Н. В. Песочинским, отв. ред. Н. А. Таршис. [Переиздание 1927 года.] Спб., 2002. 151 с. // Театральная Библиотека Сергеева http://teatr-lib.ru/Library/Revizor/Revizor/#_Toc221021702 Просмотрено: 29.05.2024

Лермонтов М. Ю. (1835) Маскарад // Интернет-библиотека Алексея Комарова https://ilibrary.ru/text/1247/index.html Просмотрено: 29.05.2024

Мейерхольд В. Э. (1913) О Театре. СПб.: Просвещение

Мейерхольд В. Э. (1914) Война и театр / Биржевые ведомости. Веч. вып. 1914. 11 сент. С. 4.) // Театральная Библиотека Сергеева http://www.teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/period/#_Toc126400036 Просмотрено: 29.05.2024

Мейерхольд В. Э. Автобиографические материалы. Документы 1896-1903 / ред.-сост. О. М. Фельдман. Т.1. М.: ОГИ, 1998. 744 с.

Мейерхольд В. Э. Переписка: 1896 — 1939 / сост. В. П. Коршунова, М. М. Ситковецкая. М.: Искусство, 1976. 464 с. // Театральная Библиотека Сергеева http://teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/letters/ Просмотрено: 29.05.2024

Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / ком. А. В. Февральского: В 2 ч. М.: Искусство, 1968. Ч. 1. (1917–1939). 643 с. // Театральная Библиотека Сергеева http://teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/articl_1/ Просмотрено: 29.05.2024

Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / ком. А. В. Февральского: В 2 ч. М.: Искусство, 1968. Ч. 2. (1917–1939). 643 с. // Театральная Библиотека Сергеева http://teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/articl_2/#_Toc121070683 Просмотрено: 29.05.2024

Пушкин А. С. (1837) О народной драме и драме «Марфа Посадница» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959. Т. 11. Критика и публицистика, 1819—1834. — 1949. — С. 177—183. // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» https://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol11/y11-177-.htm?cmd=p Просмотрено: 29.05.2024

Вильямс П.: Портрет Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1925 г. https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/30523 (дата обращения: 30.05.2024)

Генина Р. и Свердлин Л.: Упражнения по биомеханике Всеволода Мейерхольда: «Удар кинжалом». 1920-е гг. https://youtu.be/dUUgaQqgBS0 (дата обращения: 30.05.2024)

Генина Р., Хольд И., Свердлин Л., Злобин З.: Биомеханика. Групповое упражнение «Стрельба из лука». 1927 г. https://www.vedomosti.ru/gorod/leisuretime/articles/kuda-poiti-vihodnie-26-27-noyabrya (дата обращения: 30.05.2024)

Головин А.: Баута. Эскиз костюма Неизвестного к постановке пьесы «Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masquerade_by_Golovin_-Anonimous_2(1917).jpg (дата обращения: 30.05.2024)

Головин А.: Маскарадный зал. Эскиз декорации ко 2-й картине пьесы «Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г. https://www.meisterdrucke.ie/fine-art-prints/Aleksandr-Jakovlevic-Golovin/793959/Stage-design-for-the-theatre-play-The-Masquerade-by-M.-Lermontov%2C-1917.html (дата обращения: 30.05.2024)

Головин А.: Общий вид сцены. Эскиз декорации к постановке пьесы «Дон Жуан» Мольера. 1910 г. https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh-1932/index.php (дата обращения: 30.05.2024)

Головин А.: Портрет Вс. Мейерхольда. 1917 г. https://www.meisterdrucke.ie/fine-art-prints/Aleksandr-Jakovlevic-Golovin/1323453/Portrait-of-Vsevolod-Meyerhold-%281874-1940%29.-Work-by-Alexander-Golovin-%281863-1930%29%2C-tempera-on-panel.html (дата обращения: 30.05.2024)

Головин А.: Эскизы главной, второй и третей штор к постановке пьесы «Маскарад» М. Лермонтова. 1917 г. https://www.meisterdrucke.ie/fine-art-prints/Aleksandr-Jakovlevic-Golovin/798505/Design-of-Masqueradголовинe-curtain-for-the-theatre-play-The-Masquerade-by-M.-Lermontov%2C-1917.html (дата обращения: 30.05.2024) https://www.meisterdrucke.ie/fine-art-prints/Aleksandr-Jakovlevic-Golovin/798505/Design-of-Masqueradголовинe-curtain-for-the-theatre-play-The-Masquerade-by-M.-Lermontov%2C-1917.html (дата обращения: 30.05.2024) https://www.meisterdrucke.ie/fine-art-prints/Aleksandr-Jakovlevic-Golovin/781759/Design-of-main-curtain-for-the-theatre-play-The-Masquerade-by-M.-Lermontov%2C-1917.html (дата обращения: 30.05.2024)

Григорьев Б.: Портрет режиссера В. Э. Мейерхольда. 1916 г. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grigoriev_Meyerkhold.jpg (дата обращения: 30.05.2024)

Дмитриев В.: Эскиз декорации к трагедии «Зори» Э. Верхарна. 1920 г. http://journal-shkolniku.ru/o-teatralnom-eskise.html (дата обращения: 30.05.2024)

Кадры Февральской революции из фильма «The Great War». 1964 г. https://www.youtube.com/watch?v=Z1335Yx1cvI&t=427s (дата обращения: 30.05.2024)

Кончаловский П. : Портрет режиссера Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1938 г. https://artchive.ru/pyotrkonchalovsky/works/295734~Portret_rezhissera_Vsevoloda_Emil'evicha_Mejerkhol’da (дата обращения: 30.05.2024)

Кончаловский П.: Портрет режиссёра Всеволода Эмильевича Мейерхольда. 1938 г. https://bigenc.ru/c/meierkhol-d-vsevolod-emil-evich-d7c5d3 (дата обращения: 30.05.2024)

Маяковский В.: Земля обетованная. Эскиз декорации к «Мистерии-буфф!». 1921 г. https://www.meisterdrucke.ie/kunstdrucke/Vladimir-Vladimirovich-Mayakovsky/1194833/Gelobtes-Land.-B%C3%BChnenbild-f%C3%BCr-das-Theaterst%C3%BCck-Mystery-Bouffe-von-Vladimir-Mayakovsky%2C-1919..html (дата обращения: 30.05.2024)

Маяковский В.: Ковчег. Эскиз декорации к «Мистерии-буфф!». 1921 г. https://www.meisterdrucke.ie/kunstdrucke/Vladimir-Vladimirovich-Mayakovsky/1194145/Die-Arche.-B%C3%BChnenbild-f%C3%BCr-das-Theaterst%C3%BCck-Mystery-Bouffe-von-Vladimir-Mayakovsky%2C-1919..html (дата обращения: 30.05.2024)

Маяковский В.: макет сцены к спектаклю «Мистерия-буфф!. 1921 г. https://www.litfund.ru/auction/495/20/ (дата обращения: 30.05.2024)

Николай Ульянов: Портрет Всеволода Мейерхольда в костюме Пьеро. 1907 г. https://dzen.ru/a/YMHF65FkKikh9_GN (дата обращения: 30.05.2024)

Обложка журнала «Мира искусства» Том пятый. № 1—6. 1901 г. https://tehne.com/library/mir-iskusstva-hudozhestvennyy-illyustrirovannyy-zhurnal-s-peterburg-1899-1904 (дата обращения: 30.05.2024)

Обложка журнала «Мира искусства» Том пятый. № 13—24. 1899 г. https://tehne.com/library/mir-iskusstva-hudozhestvennyy-illyustrirovannyy-zhurnal-s-peterburg-1899-1904 (дата обращения: 30.05.2024)

Попова Л.: Эскиз к постановке спектакля «Земля дыбом». 1923 г. https://tehne.com/event/arhivsyachina/protiv-formalizma-i-naturalizma-v-zhivopisi-1936 (дата обращения: 30.05.2024)

Представление Балаганчика в зале Тенишевского училища. Зарисовка. ок. 1906–1910 гг. https://xn----8sbbpcw1a2apcc2c1c.xn--p1ai/history (дата обращения: 30.05.2024)

Публикация о ликвидации театра Вс. Мейерхольда. Правда, № 8. 1938 г. https://pravda38.wordpress.com/ (дата обращения: 30.05.2024)

Сапунов Н.: Балл. Эскиз декорации к постановке пьесы «Шарф Коломбины» А. Шницлера. 1910 г. https://artchive.ru/artists/8530~Nikolaj_Nikolaevich_Sapunov/works/16223~Sharf_Kolombiny_Na_sjuzhet_rasskaza_A_Shnitslera_v_instsenirovke_Vs_Mejerkhol%27da (дата обращения: 30.05.2024)

Свердлин Л.: Упражнения по биомеханике Всеволода Мейерхольда: «Стрельба из лука». 1920-е гг. https://youtu.be/dUUgaQqgBS0 (дата обращения: 30.05.2024)

Судейкин С.: Эскиз декорации к постановке пьесы «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка. 1905 г. https://dzen.ru/a/W_ewVST1egCpRCAK (дата обращения: 30.05.2024)

Сцена из спектакля «Мистерии-буфф!». 1921 г. https://www.litfund.ru/auction/495/20/ (дата обращения: 30.05.2024)

Сцена из спектакля «Великодушный рогоносец». ГосТИМ, 1928 г. https://dommeyerholda.ru/mejerhold-govorit-o-sczenicheskom-dvizhenii-2/ (дата обращения: 30.05.2024)

Сцена из спектакля «Земля дыбом». 1923 г. https://grupaok.tumblr.com/post/187030152124/lyubov-popova-construction-for-the-stage (дата обращения: 30.05.2024)

Сцена из спектакля «Зори» в постановке Вс. Мейерхольда и В. Бебутова на сцене Первого театра РСФСР-1. 1920 г. https://tverdyi-znak.livejournal.com/4331903.html (дата обращения: 30.05.2024)

Сцены из спектакля «Ревизор». ок. 1920–1930 гг. https://ar.culture.ru/ru/subject/scena-iz-spektaklya-revizor (дата обращения: 30.05.2024)

Ульянов Н.: Эскизы декорации к спектаклю «Шлюк и Яу», 1905 г. https://www.kommersant.ru/doc/3868225#id1704900 (дата обращения: 30.05.2024)

Эпизод 14–й. «Столовая». Сцена из спектакля «Горе уму». 1928 г. http://lunacharsky.newgod.su/lib/neizdannye-materialy/-gore-ot-uma-v-malom-teatre/ (дата обращения: 30.05.2024)