Гойя и Мунк

Искусство часто бывает зеркалом души художника, но иногда в нем отражаются не светлые стороны, а самые потаенные страхи, одержимости и экзистенциальный ужас. Двумя величайшими провидцами этой «тёмной» стороны человеческой души стали испанец Франсиско Гойя и норвежец Эдвард Мунк. Их творчество, разделенное столетием, поражает сходством мотивов: оба они исследовали безумие, тревогу и призрачность существования.

Их творчество знаменует собой поворотный пункт в истории искусства — переход от внешнего изображения мира к исследованию внутренней вселенной человека со всеми ее демонами и фобиями. Гойя и Мунк не просто «мрачные» художники; они — провидцы, сумевшие диагностировать болезни своей эпохи. Данный доклад проследит творческие пути Гойи и Мунка, выявит точки их соприкосновения и проанализирует, как их личные трагедии трансформировались в универсальные художественные символы, оказавшие глубокое влияние на все последующее искусство.

Глава 1. Франсиско Гойя: От сияния двора к мраку «Дома Глухого»

1.1. Двойственность пути: от первого живописца короля к летописцу кошмаров

Творческий путь Франсиско Гойи являет собой парадокс, где величайший профессиональный успех совпал с глубокой личной трагедией, навсегда изменившей его искусство. Начав карьеру с создания изящных картонов для шпалер, к концу 1780-х годов Гойя утвердился в статусе модного и востребованного портретиста высшей испанской аристократии. Его стремительная карьера достигла официального апогея в 1799 году, когда он был назначен первым живописцем короля Карла IV.

Однако этот триумф был омрачен последствиями тяжелой болезни, перенесенной художником еще в 1792–1793 годах. Недуг, приведший к полной и необратимой глухоте, стал рубежом, разделившим его жизнь и творчество. Физическая изоляция от мира звуков обострила его внутреннее зрение, заставив сконцентрироваться на психологической сути образов.

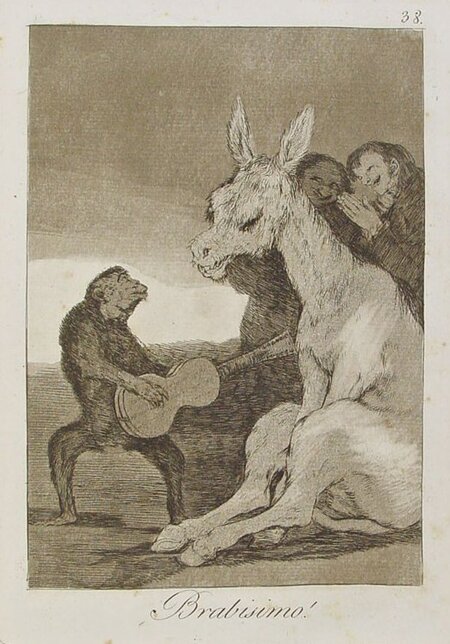

1.2. «Капричос»

Гойя верил в то, что людей можно исправить, если показать им самих себя со стороны. Рисунки приобретают новый смысл, становятся глубже и злее. Он высмеивает все стороны социальной жизни. Обличает известных людей в разнообразные образы, в ослов, в уродливых ведьм, сурков и дряхлых старух. Гойя понимает, что он тоже не идеален и изображает себя в образе неуклюжего любовника или коварного испанского щеголя.

Так появляется альбом, с сюрреалистичными, ужасными и ни на что не похожими картинами. Художник называет альбом «Капричос» — причуды. Это двусмысленные приключения его соратников, среди пороков, полчища призраков и демонов. Причем все эти уродства отражают их внутренний мир. Женщины выходят замуж за старых богачей ради выгоды, проститутки соблазняют и обманывают. Всюду шныряют щеголи, лжецы, зазнавшиеся гордецы и лизоблюды.

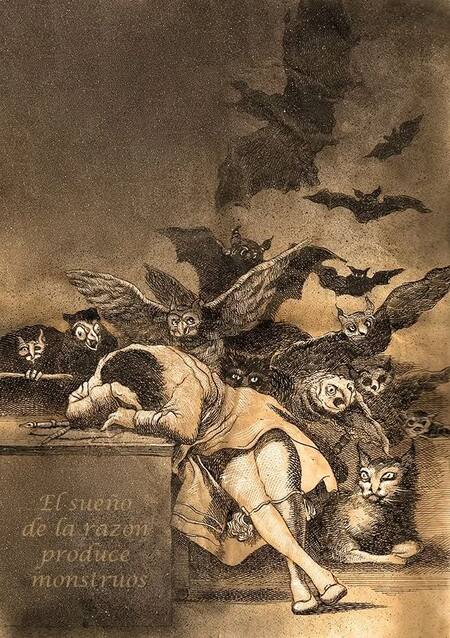

Художник долго думал какую гравюру сделать заглавной в альбоме. В итоге выбрал рисунок, на котором изобразил себя. Он упал головой на стол и закрывается от чудовищ, которых сам и породил. Назвал гравюру «Сон разума рождает чудовищ» и добавил описание: «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусств и всех их чудесных творений»

1.3. Придворный живописец

Его парадные портреты, например, «Семья Карла IV» (1800–1801), несмотря на внешний лоск, — это сознательный разрыв с канонами репрезентативной живописи, беспристрастный психологический анализ изображённых на них персонажей. Гойя намеренно избегает идеализации — не старается приукрасить членов королевской семьи, а показывает их такими, какими они были на самом деле.

Он так откровенно изображает физические недостатки и грубоватую натуру королевы Марии-Луизы — ее массивную шею, двойной подбородок и вульгарное выражение лица, — что портрет приобретает эффект почти карикатурной остроты.

Примечательно, что художник включает в композицию и собственное изображение, работающим у мольберта.

В итоге, благодаря этой работе, королевская семья в глазах публики лишилась ореола сакральности и стала восприниматься как обычная буржуазная семья. Например, французский поэт-романтик Теофиль Готье дал этому портрету такую характеристику: он увидел на нём не короля и королеву, а «булочника с женой, получивших крупный выигрыш в лотерею».

1.4. Наполеоновские войны

Однако настоящая бездна открылась в творчестве Гойи в период Наполеоновских войн и оккупации Испании. Свидетель ужасов войны, он создает серию офортов «Бедствия войны» (1810–1820) и монументальные полотна «Восстание 2 мая 1808 года» и «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» (обе — 1814). В этих работах Гойя совершает революцию: он не героизирует смерть, а показывает ее сырую, физиологическую, бессмысленную жестокость. «Третье мая» — это не триумф, а крик ужаса, обращенный в вечность.

Восстание 2 мая 1808 года

Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года

1.5. «Мрачные картины»

Апогеем мрачного гения Гойи стал цикл из 14 фресок, созданных между 1819 и 1823 годами на стенах его загородного дома «Кинта дель Сордо» («Дом Глухого»). Это не заказные работы, а частный, интимный дневник, написанный непосредственно на стенах — акт отчаяния и экзистенциального бунта. Такого рода полотен Гойя ранее не создавал. Полотна подобного характера, созданные им в период с 1819 по 1823 гг., были объединены в цикл «Мрачные картины».

Биографы Гойи и историки медицины отмечали, что подобное резкое изменение сознания, тем более у творческого человека, может быть лишь следствием перенесённого тяжёлого заболевания. Как раз известно, что Франсиско Гойя в 1793 году перенёс долгое время остававшееся неизвестным заболевание. Сейчас мы уже знаем, что вероятнее всего это был синдром Сусака. Это болезнь, при которой поражаются сосуды сетчатки глаза, сегменты внутреннего уха и области головного мозга. Как правило, у больных из-за нехватки питания мозга кровью прогрессирует двусторонняя тугоухость, ретинопатия (поражение оболочки глазного яблока), а также энцефалопатия (поражение оболочек головного мозга). В процессе лечения большинство вышеназванных симптомов

Все 14 изображений позднее были переведены на холст и ныне хранятся в Музее Прадо. Далее детально остановимся на нескольких картинах из этого цикла.

«Сатурн, пожирающий своего сына». Гойя радикально переосмысливает античный миф. Его Сатурн — не могущественный титан, а обезумевшее, почти животное существо с выпученными глазами. В его фигуре нет величия, только патологический ужас и отчаяние. Гойя написал эту работу в период политических беспорядков и насилия в Испании, и многие видят в картине отражение ужасов войны и злоупотребления властью.

«Шабаш ведьм» («Великий козел»). Сцена колдовского обряда становится метафорой торжества иррационального, темных суеверий и коллективного безумия, перед которым человек беззащитен. Картину можно рассматривать как насмешку над суевериями, распространёнными в Испании в период, когда рассказы о ведовских сборищах наводили страх на сельское население. Также картину считают сатирой на то, что Гойя воспринимал как уродливую и тёмную сторону человеческой натуры, и на порочность того общества, которое окружало художника в период, последовавший за Наполеоновскими войнами.

Шабаш ведьм

«Два старика едят суп». На изображении представлены две пожилые фигуры на чёрном фоне. Предполагается, что это мужчины, но их пол не сразу угадывается. Рот левой фигуры растянут в гримасе, возможно, из-за отсутствия зубов. Лицо другой фигуры не кажется живым: его глаза представляют собой чёрные впадины, а голова в целом имеет вид черепа. В этой работе художник обращается к теме пропасти между имущими и бедными через аллегорию чревоугодия.

«Собака». Вершина экзистенциального искусства. На картине изображён чёрный пёс, который, кажется, застрял между желтоватым небом и грязной полосой земли. Собака то ли тонет в невидимой воде, то ли оказывается погребённой заживо каким-то механизмом. Независимо от причины, животное не может освободиться. Собака смотрит вверх, ожидая помощи, которая не придёт.

«Черные картины» — это искусство, сбросившее все условности. Гойя отказывается от нарратива, композиционной гармонии, светлого колорита. Он использует темную, приглушенную палитру, грубые, мощные мазки, создавая образы, которые говорят напрямую с подсознанием зрителя. Это визуализация психической травмы, внутреннего ада, в котором оказался художник.

1.6. Последняя картина Гойи

Последней картиной Гойи, написанной перед его кончиной от инсульта в возрасте 82 лет, стала «Молочница из Бордо» (1827 г.). Её по праву называют одной из предшественниц импрессионизма за отсутствие сюжета, используемую Гойей технику мазка (отрывистые дискретные мазки предвосхищают опыты импрессионистов), и особое внимание, которое Гойя уделил передаче естественного освещения, воздушной дымки, в которую погружена фигура молочницы. Французский литератор Теофиль Готье, разглядывая «Молочницу из Бордо», сказал о её авторе такие слова: «Ренуар ещё не родился, а мастер импрессионизма уже есть».

Глава 2. Эдвард Мунк: Фриз жизни, написанный кровью сердца

2.1. «Ангелы у моей колыбели»: детские травмы как источник творчества

Если Гойя пришел к своему мраку через личную болезнь и общественный коллапс, то для Эдварда Мунка источником творчества стала глубоко личная, семейная трагедия. Его знаменитые слова: «Болезнь, безумие и смерть — черные ангелы, что стояли у моей колыбели» — не метафора, а констатация факта. В детстве он потерял от туберкулеза мать, когда ему было пять лет, а затем и любимую пятнадцатилетнюю сестру Софи, чья агония стала для него глубокой психологической травмой. Другая его сестра, Лаура, страдала от тяжелого психического расстройства (вероятно, шизофрении) и была помещена в лечебницу. Деспотичный религиозный фанатик отец довершал гнетущую атмосферу дома.

Именно этот коктейль из смерти, психической болезни и страха стал питательной средой для его искусства. Мунк не стремился к объективному изображению действительности; его целью было «искусство, которое дает возможность задуматься, как заставляет задуматься проповедь священника», искусство, которое цепляет за живое. Он стал художником, исследующим душу.

Одно из первых крупных полотен Мунка — «Больной ребёнок» (1885-1886). Когда художник работал над картиной, слезы текли по его лицу, и однажды, не выдержав нахлынувших на него чувств он взял бутылку с растворителем и плеснул его на холст. Образовавшиеся потеки краски добавили полотну экспрессии.

Мунк надеялся, что публика сможет оценить по достоинству эмоциональную глубину «Больного ребенка», и представил ее на выставке в Христиании (прежнее название Осло) в 1886 году, но его надежды, увы, не оправдались. Его безжалостно раскритиковали, прежде всего за чрезмерно жесткую манеру письма. Критики называли картину «выкидышем», «наполовину стертым наброском», «полубезумными бреднями». Один из них утверждал, что «лучшей услугой, оказанной Мунку, было бы молча пройти мимо его картины».

Мунк выполнил шесть вариантов «Больного ребенка», причем последний датируется 1926 годом, а также несколько литографий. Тема «комнаты умирающего» появится в его творчестве ещё много раз: «У смертного ложа (Агония)» (1895); «Комната умирающего» (1895), «Девочка у постели умершей матери» (1897-1899) и т. д.