Микротипографика транспортных билетов 1880-х–1950-х

Графический дизайн конца XIX — начала XX веков традиционно изучается через крупные и заметные медиа — плакаты, журналы, рекламные листовки, фирменные стили крупных компаний. Однако за пределами этих дисциплин существует пласт визуальной культуры, который долгое время оставался на периферии внимания исследователей. Одним из таких малоизученных феноменов является билетная продукция общественного транспорта — небольшие по формату, но насыщенные информацией объекты, созданные в условиях жёстких технологических, экономических и функциональных ограничений. Именно на этих миниатюрных носителях, зачастую размером всего несколько сантиметров, формировались уникальные решения в области типографики, компоновки и кодирования данных, определившие развитие информационного дизайна в более широком смысле.

С конца XIX века и до середины 1950-х транспортные системы переживали стремительное расширение: строились новые линии метро, увеличивались железнодорожные маршруты, развивалось трамвайное и автобусное сообщение. Вместе с этим росла и сложность управления пассажиропотоком — возникала необходимость в стандартизированных, быстрых в производстве, удобочитаемых билетах, которые должны были быть одновременно документом, способом учёта, элементом безопасности и средством защиты от подделок. Эти функции требовали точности, чёткой иерархии элементов, а иногда — определённой декоративности, отражающей идентичность компании или города.

Именно здесь появляется явление, которое можно назвать микротипографикой — продуманной работой со шрифтом и структурой в предельно ограниченном пространстве.

Визуальный язык билетов формировался под влиянием доступных технологий печати: литографии, типографской машины, раннего офсета, механической нумерации. Ограниченная палитра, фиксированные кегли, простые геометрические орнаменты и использование штемпелей создавали эстетический контекст, в котором дизайнеру — или чаще печатнику — приходилось принимать быстрые и точные решения. Несмотря на кажущуюся утилитарность, билетная продукция отражала общие тенденции графического дизайна своего времени: от декоративности модерна и ар-деко до функциональной строгости межвоенного периода. В этом смысле билеты можно считать своеобразным «лабораторием» визуальных подходов, где каждый миллиметр пространства имел значение.

Обращение к билетам как объекту исследования позволяет не только выявить скрытые аспекты истории типографики и информационного дизайна, но и проследить, как на микроуровне проявлялись культурные и технологические изменения эпохи.

Кроме того, эти миниатюрные документы демонстрируют, как практики стандартизации, визуальной навигации и микроорнаментации зарождались задолго до появления современных пиктограмм, инфографики и цифровых интерфейсов. Исследование микротипографики билетов 1900–1950-х годов даёт возможность по-новому взглянуть на историю графического дизайна, обнаружив в самых незаметных объектах ключевые процессы формирования визуального языка массовой коммуникации.

Методология: — Визуальный анализ: Изучение билетов 1880–1950-х годов: формат, шрифты, структура, способы кодирования информации. — Историко-контекстуальный подход: Сопоставление визуальных решений с технологиями печати, экономическими условиями и развитием транспорта. — Сравнительный анализ: Сравнение билетов разных стран для выявления общих принципов и региональных отличий.

Гипотеза: Малый формат и технические ограничения ранних транспортных билетов сформировали особый микро-типографический язык, который предвосхитил принципы современного информационного дизайна.

Содержание

1. Введение 2. Исторический контекст: развитие транспортных систем и билетного хозяйства 3. Технологии печати и защиты в билетах 4. Типографика билетов как отдельная система 5. Заключение 6. Источники

Исторический контекст: развитие транспортных систем и билетного хозяйства

Во второй половине XIX века транспортные системы стремительно развивались: города расширялись, появлялись новые линии метро, трамваев, автобусные маршруты. Рост пассажиропотока требовал чёткой системы учёта и контроля, и именно билет становился ключевым инструментом организации перевозок. Он выполнял одновременно функцию документа, подтверждения оплаты, средства отчётности и элемента безопасности, что определяло его визуальную структуру и требования к читаемости.

В этот период формируется билетное хозяйство в современном смысле. В Европе и США распространяются стандартизированные форматы, среди которых наиболее значимым стал билет Эдмондсона — маленькая картонная карточка с фиксированным размером и заранее напечатанными данными. Такой формат обеспечивал удобство хранения, обработки и защиты, а также задавал строгие рамки для типографических решений. Ограниченное пространство требовало лаконичной, функциональной графики и стимулировало развитие микротипографики.

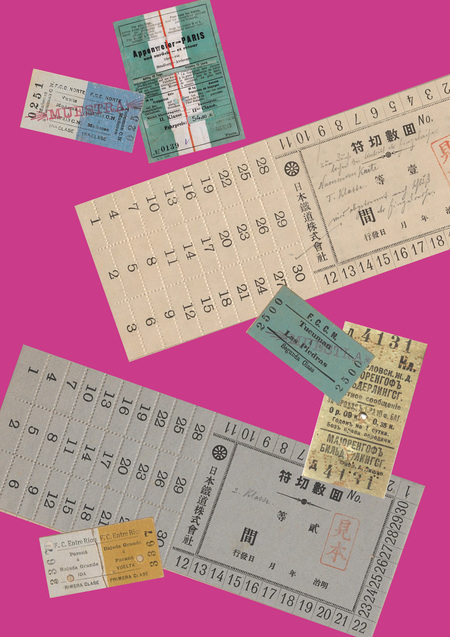

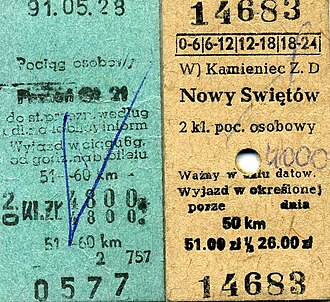

Слева — билеты Эдмонсона в Польше, справа — билеты Эдмонсона в Парагвае

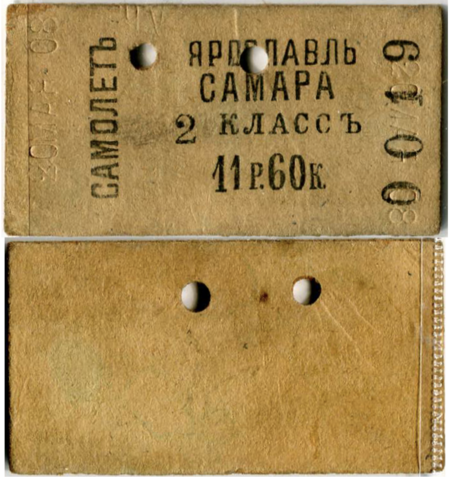

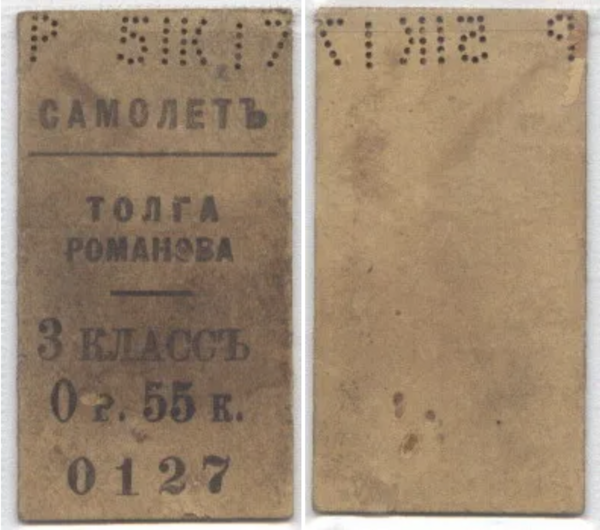

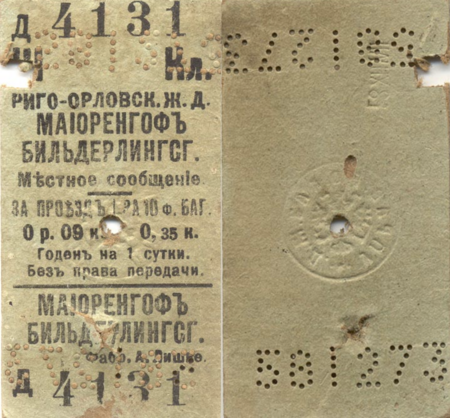

Билеты Эдмонсона в Российской Империи (напечатаны после 1879 года, когда был введен государственный сбор с проездной платы, и до 1894 года, когда этот сбор изменился и стал включаться в тариф)

Представленные билеты Эдмондсона демонстрируют, насколько по-разному один и тот же стандартизированный формат раскрывался в визуальной культуре разных стран. Польские и российские билеты используют плотную, почти «утилитарную» микротипографику: мелкие кегли, насыщенную вертикальную и горизонтальную структуру, штемпеля и ручные отметки, которые превращают поверхность билета в функциональное поле, полностью подчиненное контролю. Здесь важен ритм цифр и букв — плотный, почти монотонный, создающий ощущение строгого административного документа. В отличие от них, парагвайские билеты выглядят визуально легче: крупные красные или чёрные надписи, больше воздуха, выразительные буквы верхнего регистра, декоративные акценты.

Несмотря на одинаковый формат и похожую технологическую основу, композиции проявляют культурные различия: европейская склонность к информационной плотности и строгой выравненности противопоставляется латиноамериканской визуальной открытости и большей типографической экспрессии. На этих примерах хорошо видно, что микроформат билета — не просто носитель данных, а маленькая культурная матрица, в которой отражается локальная логика организации пространства, типографическая традиция и визуальная идентичность страны.

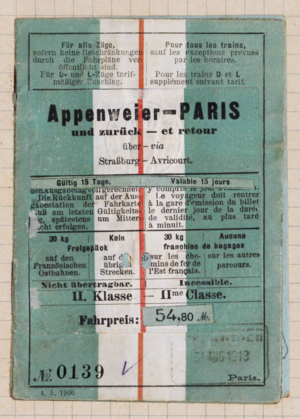

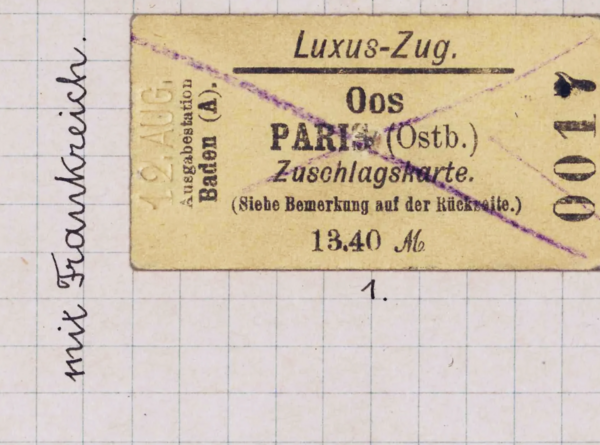

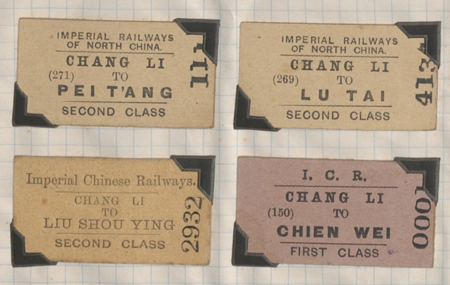

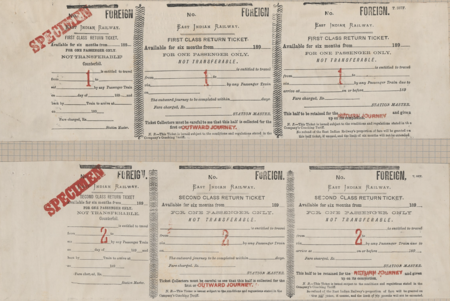

Образцы железнодорожных билетов начала XX в.

На небольшом картонном прямоугольнике размещались тарифы, маршруты, классы, условия провоза багажа, даты и служебные отметки, и все это формировало плотный текстовый массив, где типографика становилась инструментом строгой иерархии.

Различные кегли, контраст между жирными и узкими шрифтами, использование капители и разреженного набора помогали визуально разделять смысловые блоки, хотя общий вид оставался предельно насыщенным. Фоновые орнаменты (крап, точечные текстуры, декоративные поля) играли двойную роль, они служили и элементом защиты от подделок, и способом визуально структурировать пространство. Проколы, вырубки и штемпели добавляли билету физическую «слоистость», превращая его в гибрид цифровой и ручной обработки.

Визуально такие билеты производят впечатление компактных «информационных таблиц», где каждый миллиметр площади подчинён задаче точного контроля, а эстетика рождается не из декоративности, а из необходимости разместить сложные регулятивные данные в предельно ограниченном формате.

Технологии печати и защиты в билетах

Технологии печати — литография, типографская машина, ранний офсет — определяли внешний вид билетов и доступные визуальные средства.

Их дизайн зависел также от экономических условий: мировые войны приводили к дефициту бумаги и красок, что делало билеты проще, меньше и одноцветнее. Одновременно усложнение маршрутов, введение зон, тарифов и пересадок увеличивали объем информации, которую нужно было разместить на минимальной площади.

Железнодорожные билеты общества «Самолет» (высокая печать на картоне)

Билеты с фабрики Лишке, слева — типографская машина (рулонные), справа — механическое производство

Данные билеты показывают различия между ранним ручным (полуавтоматическим) производством и более поздним механизированным выпуском. Билеты небольших фабрик, таких как Лишке, отличаются неровной версткой, неоднородным нанесением краски, простыми рамочными клише и грубоватой текстурой бумаги — это визуальные признаки ручной типографской работы.

Напротив, билет, напечатанный механическим способом, имеет чёткую геометрию строк, ровный контраст, аккуратную нумерацию и характерный краповый фон, связанный с использованием литографской или комбинированной печати. Эти различия показывают, как технологический прогресс постепенно формировал более стандартизированный и контролируемый визуальный язык билетной продукции.

Билеты казенных железных дорог с защитной сеткой по технологии Орлова (промежуток 1899–1902 гг.), Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг

Эти билеты казённых железных дорог представляют собой редкий пример применения высокозащитной орловской печати в массовой билетной продукции конца XIX — начала XX века. Фоновая многоцветная сетка, созданная переплетением тончайших линий в красном, синем и зелёном цветах, является типичным орловским «гирляндным» рисунком, который невозможно воспроизвести ни ручным способом, ни обычной типографской машиной.

На фоне столь детальной защиты типографский текст выглядит функционально и строго: его насыщенность, контраст и прямолинейность подчёркивают информационную важность данных о маршруте, классе и стоимости. Механические проколы и постаточная нумерация добавляют второй уровень контроля, формируя многоуровневую систему защиты.

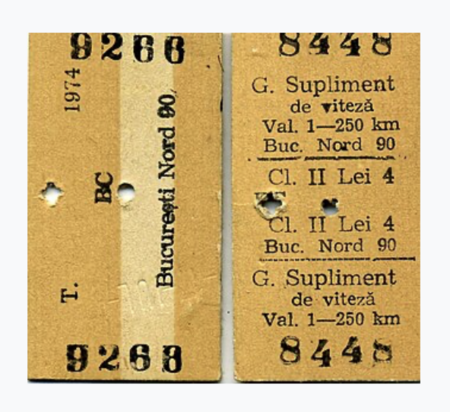

Железнодорожные билеты Румынии (слева) и Российской Империи (справа)

Румынские и дореволюционные российские билеты показывают, как в разных странах сохранялась практика печати на стандартных картонных заготовках.

Румынские образцы представляют более поздний этап: плотный, но аккуратный набор, чёткие столбцы и стабильная механическая нумерация свидетельствуют о зрелой типографии, где картон остаётся основой, но структура становится чище и формализованнее. Российские билеты выглядят значительно более ранними: грубый картон, неровный ручной набор, перегруженные текстом тарифные блоки и неоднородная печать показывают, что, несмотря на тот же формат, отечественная система ещё опиралась на менее стандартизованное производство.

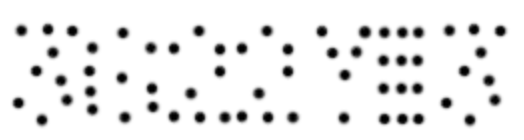

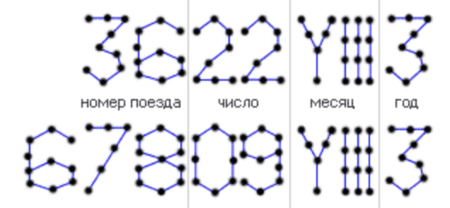

Система кодировки

На таких билетах часто присутствовали «компостеры» — маленькие отверстия, составляющие собой очертания цифр. Система была построена так, чтобы ни к одной цифре нельзя было добавить еще отверстий для замены на другую без изменения ее рисунка.

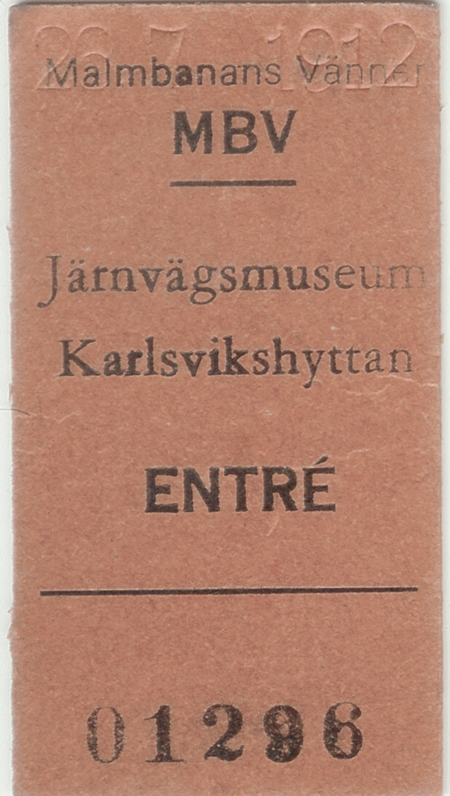

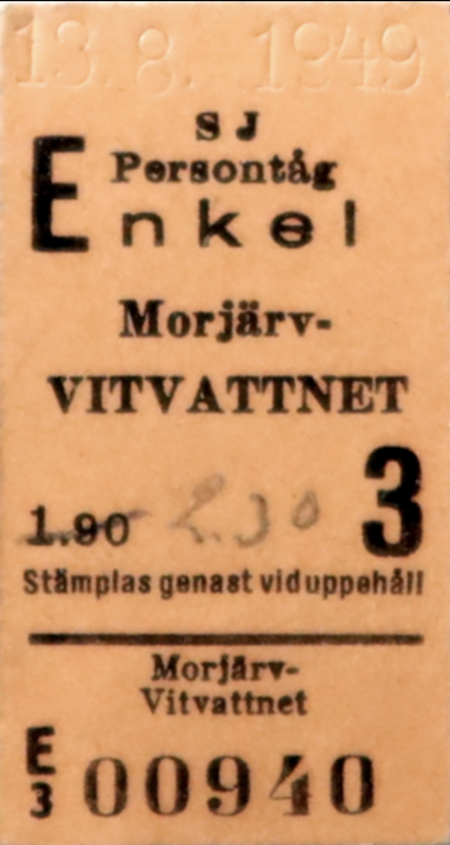

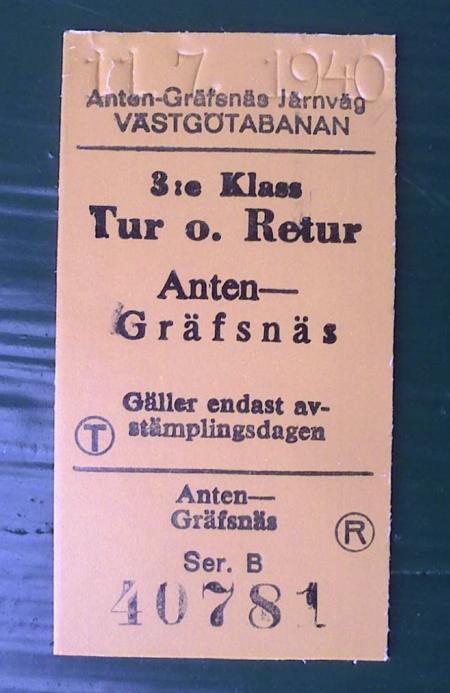

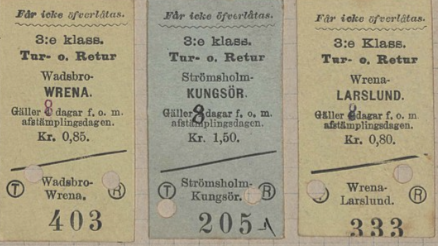

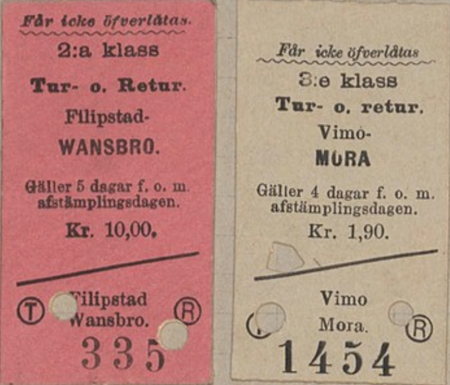

Шведские билеты Эдмондсона

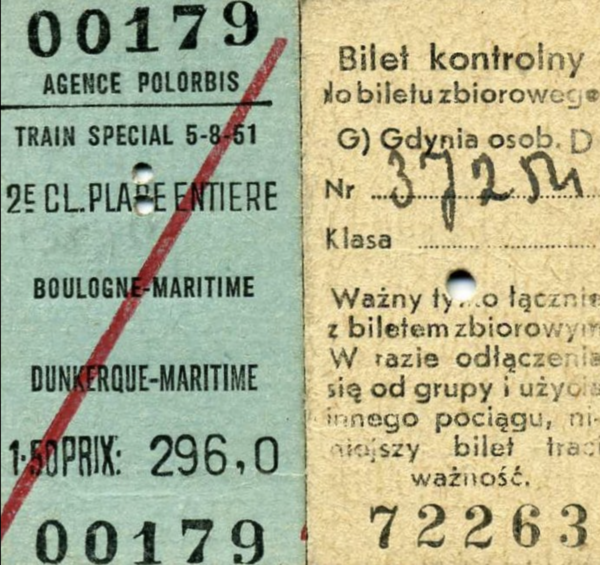

Шведский билет Эдмондсона (слева), французский (1951 г.) и польский (1940-1950-е гг.) билеты Эдмондсона (справа)

Шведские билеты отличаются аккуратной вертикальной версткой, ясной иерархией шрифтов и минималистичной подачей информации: крупные названия станций, чёткие обозначения классов и маршрутов, ровная механическая нумерация. Французский билет показывает более плотную композицию, усиленную диагональной линией погашения — визуальной меткой контроля. Польский билет сохраняет традиционно текстовую насыщенность, характерную для послевоенной Европы, но также использует стандартный картон и чёткую нумерацию.

Во всех случаях ключевыми элементами выступают: ограниченная цветовая палитра, функциональная типографика без орнамента, строгая структурность, крупные номера и наличие механических проколов. Эти признаки подчёркивают утилитарность формата, его ориентацию на массовое производство, читаемость и контроль.

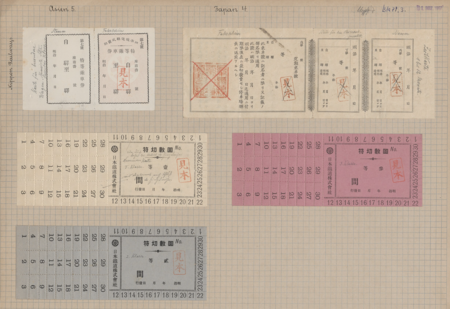

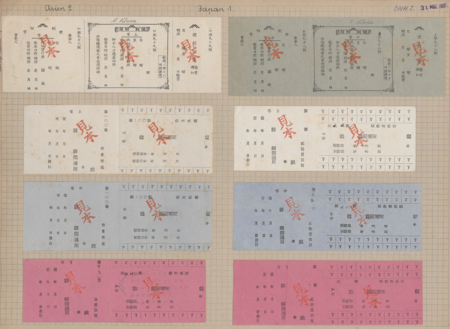

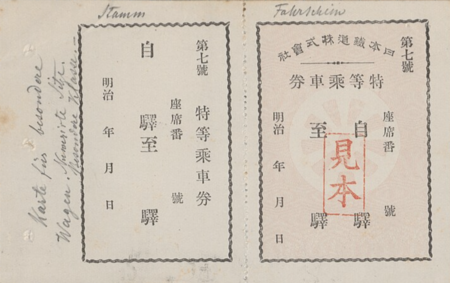

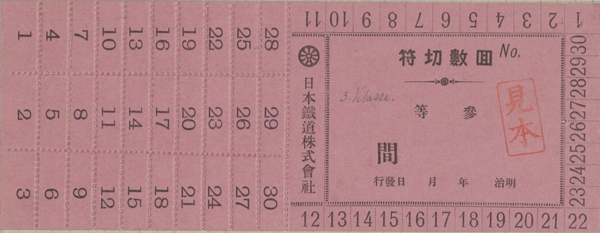

Транспортные билеты Японии (1880–1925 гг.)

В японских билетах сохраняется традиционная японская система вертикального письма и довоенные формы кандзи, отсутствуют любые признаки послевоенной упрощённой орфографии.

Композиция построена на строгой модульности: билет разделён на равномерные сегменты с пронумерованными ячейками, предназначенными для проколов или отрывов, что отражает раннюю японскую практику поэтапного контроля поездки — ещё до распространения западных картонных билетов Эдмондсона. Использование тонкой бумаги, приглушённых цветов (серый, голубой, розовый, слоновой кости) и слабой насыщенности краски соответствует технологическим возможностям японской печати конца XIX века. Декоративные рамки в верхнем ряду — наследие традиционных документных формуляров периода Мэйдзи. Это ранний этап стандартизации японских железнодорожных билетов, когда визуальный язык сочетал традиционный документный стиль с зарождающейся логикой модернизированных транспортных систем.

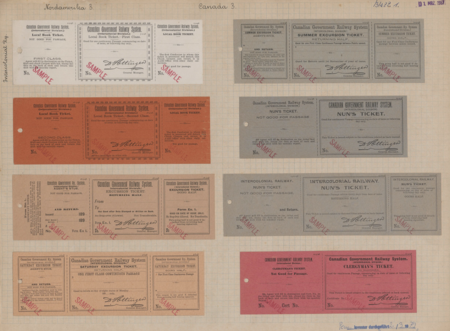

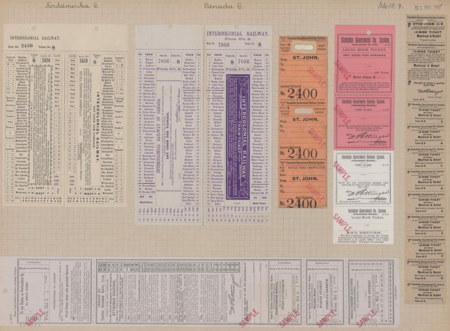

Транспортные билеты Канады (1880–1925 гг.)

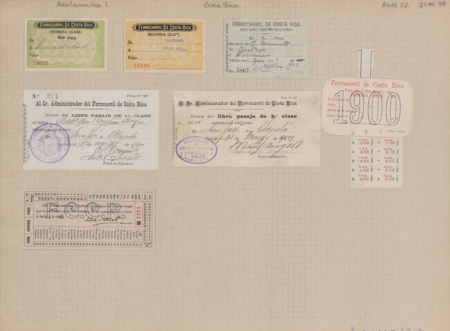

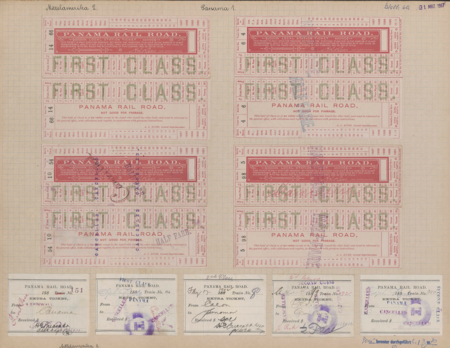

Транспортные билеты Коста-Рики (слева) и Панамы (справа) (1880–1925 гг.)

Билеты Канады, Коста-Рики и Панамы показывают три разные модели развития железнодорожного визуального языка в начале XX века. Канадские образцы отличаются строгим административным стилем: плотный картон, ровная типографская сетка, многоступенчатые текстовые блоки и сдержанная цветовая кодировка подчёркивают бюрократическую природу документа. В Коста-Рике дизайн становится более декоративным и персонализированным: яркие билеты верхнего ряда оформлены как миниатюрные ценные бумаги с орнаментальными рамками, а белые формуляры насыщены рукописными пометками, штампами и печатями, что отражает менее стандартизированное и более вручное управление пассажирскими перевозками. Панамские билеты, напротив, демонстрируют крайнюю модульность: крупные заголовки сочетаются с широкими полями мелких числовых сеток, превращающих билет в сложный учётный инструмент для контроля маршрута и тарифных зон.

При различиях в эстетике все три группы объединяет утилитарность и ориентация на документальность: билет остаётся не носителем брендинга, а строго регламентированной формой учёта, формируемой местными типографскими возможностями и уровнем стандартизации железнодорожных систем.

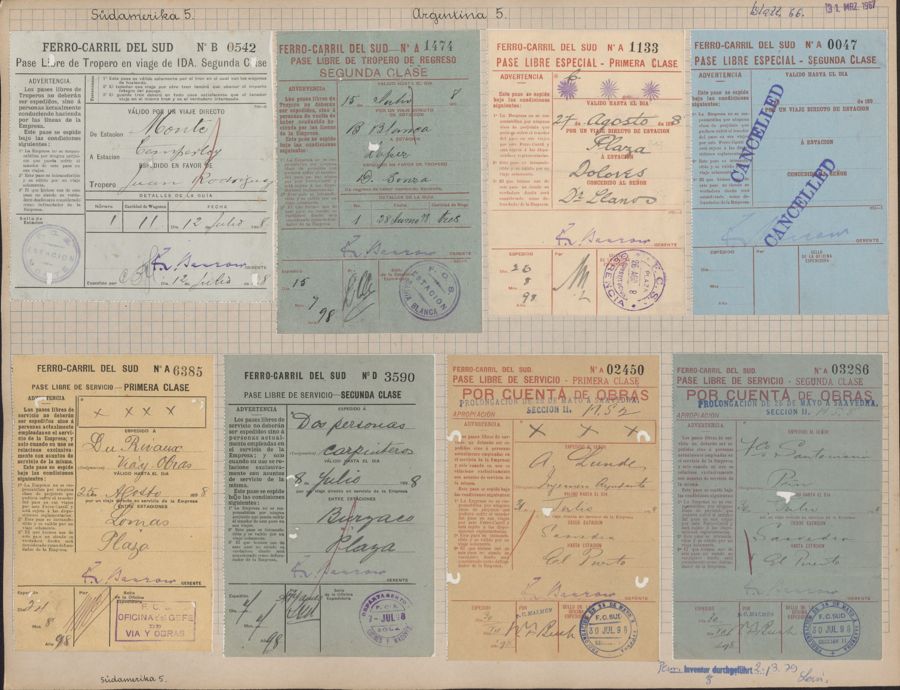

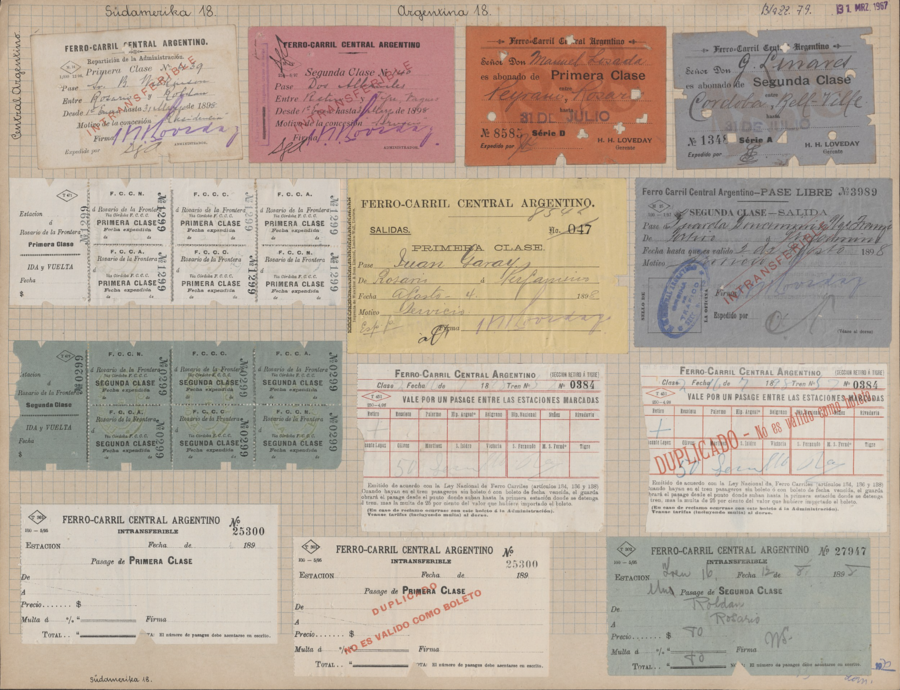

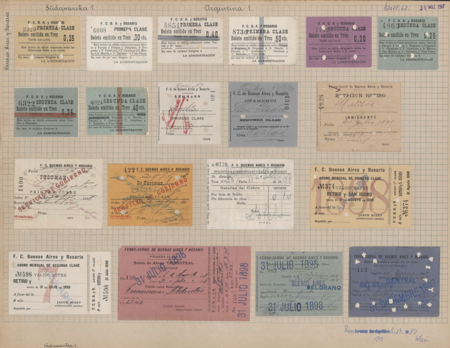

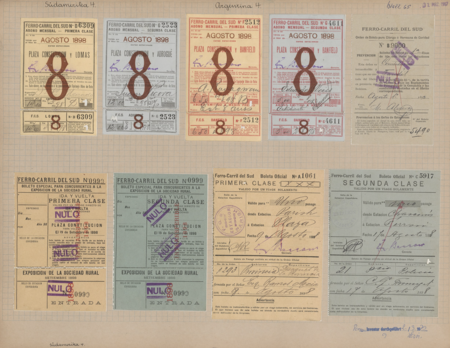

Транспортные билеты Аргентины (1880–1925 гг.)

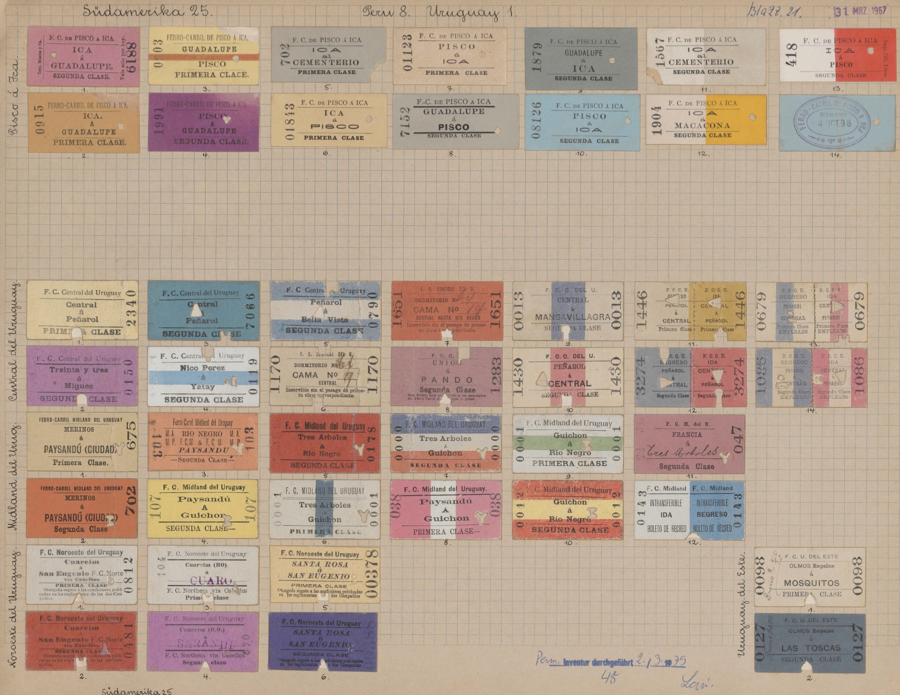

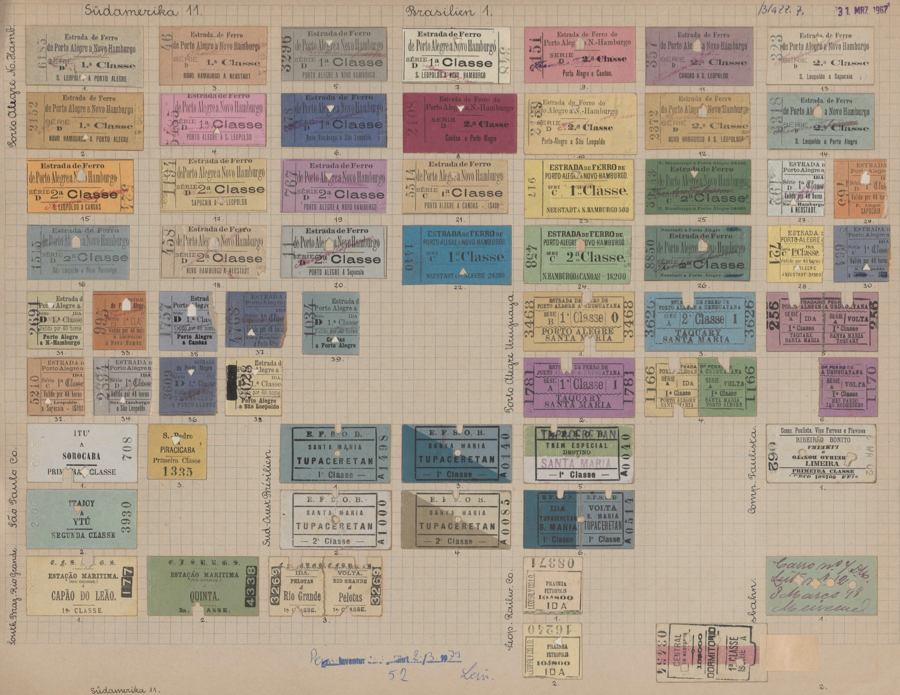

Транспортные билеты Бразилии (первое фото) и Уругвая (второе фото) 1880-1925-х гг.

Билеты Аргентины, Бразилии и Уругвая демонстрируют богатое разнообразие южноамериканской типографской традиции, в которой строгий эдмондсоновский формат сочетался с локальной выразительностью.

Аргентинские образцы отличаются чёткой цветовой кодировкой по классам и тарифам, характерной для страны плотной текстовой версткой.

Бразильская подборка особенно живописна: десятки небольших билетов используют яркие цвета, крупные надписи классов и маршрутов и более декоративные шрифты — здесь заметен акцент на визуальном отличии линий и станций внутри разветвлённой сети частных и муниципальных железных дорог.

Уругвайские билеты ближе по духу к аргентинским: строгие блоки текста, чёткие рамки, номерные штампы и умеренная палитра подчёркивают функциональность и документальность, однако локальная вариативность в цвете и верстке сохраняет характерность регионального производства.

Исследование билетной продукции разных стран показывает, что, несмотря на общую простоту, в нее было встроено множество технологических решений, заранее ориентированных на защиту и контроль. Основа чаще всего представляла собой плотный картон, но поверх него применялся широкий спектр технологий: высокая печать, литография, многоцветные тиражи, фактурные и окрашенные бумаги, перфорационные поля, нумерация типографскими литерами, тиснение вслепую, штемпели, рукописные подписи, надпечатки и корректирующие марки, а также системы отрывных купонов и календарных полей для активации.

Эти методы создавали уникальные комбинации визуальных и материальных признаков, которые одновременно удешевляли производство, облегчали контроль и усложняли подделку. В итоге билет становился не просто пропуском на поезд или трамвай, а функциональным документом со встроенными уровнями защиты, сформированными до появления современных полиграфических технологий.

Типографика билетов как отдельная система

Типографика транспортных билетов формировалась как самостоятельная информационная система, в которой шрифтовые решения определялись не эстетическими задачами, а требованиями учёта, читаемости и стандартизации. Ограниченный по размеру билет становился маленьким интерфейсом, где каждый элемент — номер, класс, станция, дата, зона или тариф — должен был быть распознан мгновенно и однозначно. Именно поэтому для билетов характерны крупные жирные цифры нумерации, простые, хорошо читаемые гарнитуры и жёсткая структурная сетка, обеспечивающая стабильное расположение смысловых блоков.

В странах, сохранивших классический эдмондсоновский формат, типографика приобрела предельно функциональный характер: французские, шведские билеты строятся преимущественно на вертикальной композиции с доминирующими номерами и минимальным количеством декоративных элементов.

Французские билеты Эдмондсона 1880–1925 гг.

Французские транспортные билеты 1880–1925 гг.

Шведские билеты Эдмондсона 1880–1925 гг.

Шведские транспортные билеты 1880–1925 гг.

Южноамериканские системы, напротив, демонстрируют более выразительное использование шрифта: аргентинские и бразильские билеты активно сочетают крупные заголовки классов с мелкими текстовыми блоками, усиливая различимость за счёт цвета и надпечаток.

Транспортные билеты Аргентины (1880–1925 гг.)

Транспортные билеты Бразилии (1880–1925 гг.)

Азиатские билеты демонстрируют иной путь развития типографики, отличающийся от европейской и американской традиций большей структурной дисциплиной и опорой на документальные форматы, укоренённые в местных системах письма. Для большинства азиатских железнодорожных администраций характерна высокая степень сегментации билета: вместо одного блока информации билет делится на серии ячеек, дат, зон или купонов, что превращает его в многофункциональную схему учёта.

Типографика в таких билетов менее декоративна и значительно более системна: вертикальная или строго сеточная организация текста, равномерные интервалы, предсказуемые иерархии знаков. Нередко билет выступает не столько ярлыком маршрута, сколько сложным административным документом, в котором шрифт выполняет роль инструмента контроля — через отметки, пробивку, последовательные активации. Визуальный язык азиатских билетов таким образом опирается на функциональную логичность, точность и повторяемость, отражая стремление сделать билет не просто пропуском, а надёжным элементом бюрократической инфраструктуры транспорта.

Транспортные билеты Японии (1880–1925 гг.)

Транспортные билеты Китая (слева) и Индии (справа) (1880–1925 гг.)

Транспортные билеты Сиама (Таиланда) (1880–1925 гг.)

Анализ билетной типографики показывает, что она сформировалась как самостоятельная система визуальной организации информации, построенная на принципах экономии, функциональности и мгновенной читаемости. На ограниченном пространстве билета шрифт выполнял роль основного инструмента навигации: он кодировал тарифы, классы, направления, даты и зоны так, чтобы кассир, контролер и пассажир могли безошибочно распознать ключевые данные.

Несмотря на разнообразие региональных практик — от европейской вертикальной композиции до азиатской модульности — все билеты опираются на общую логику: стандартизированные гарнитуры, устойчивые иерархии, повторяемость расположения элементов и связь типографики с технологией печати и системой контроля. В результате типографика перестаёт быть просто способом нанесения текста и превращается в самостоятельный информационный механизм, предвосхищающий принципы современного интерфейсного и навигационного дизайна.

Заключение

Проведённое исследование показывает, что билетная продукция конца XIX века — первой половины XX века, редко рассматриваемая в контексте истории графического дизайна, на самом деле представляет собой уникальный пласт визуальной культуры, в котором отражены технические, административные и культурные процессы своего времени. Билет, ограниченный по формату и строго подчинённый функциональным задачам, стал площадкой для формирования ранних принципов информационного дизайна: стандартизации, иерархии, структурирования данных, визуальной экономии и встроенной защиты. Технологии печати — от литографии до ранних механических нумераторов — определяли материальность и эстетику билета, а различные формы контроля, перфорации и штемпелевания превращали его в многоуровневый документ.

Анализ билетов из разных регионов показал, что при внешней унификации формата каждая страна развивала собственный визуальный язык: Европа стремилась к строгой считываемости, Азия — к системной модульности, Северная Америка — к документальной плотности, а Латинская Америка — к выразительной колористической дифференциации. Объединяет эти подходы то, что типографика и структура билета всегда служили скорости распознавания и точности учёта.

Таким образом, билет предстаёт не просто техническим артефактом, но важным свидетельством становления логики массовых коммуникаций: именно в нём впервые проявились принципы, которые позже сформировали визуальный язык схем, интерфейсов и навигационных систем. Изучение этих миниатюрных объектов позволяет увидеть историю графического дизайна в малом, понять, как стандартизация и технологические ограничения направляли развитие визуальных решений, и понять, что ранний информационный дизайн возник не в крупных плакатах или печатных изданиях, а в повседневных предметах, скрытых в карманах пассажиров.

[Электронный ресурс] URL: https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

Брингхёрст Р. Основы стиля в типографике. — М. — Д. Аронов — 480 стр. — 2008 г.

Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. — пер. с немецкого Л. Якубсона — М. — Студия Артемия Лебедева — 248 стр. — 2020 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Билет_Эдмондсона (дата обращения 20.11)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Билет_Эдмондсона (дата обращения 20.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

https://runivers.ru/gallery_new/?SECTION_ID=19648&ELEMENT_ID=588656 (дата обращения 20.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 20.11)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Билет_Эдмондсона (дата обращения 21.11)

https://transptickets.wordpress.com/русский-эдмондсон/ (дата обращения 21.11)

http://www.dzd-ussr.ru/other/bilety/index.html (дата обращения 20.11)

http://www.dzd-ussr.ru/other/bilety/index.html (дата обращения 20.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edmondson_railway_tickets (дата обращения 21.11)