Крестово-купольный храм и базилика в восточно-христианской архитектуре

(00) рубрикатор

(01)

концепция(02)

планировка(03)

купола(04)

материал и декор(05)

заключение: влияние византийского центра и синтез с регионами(01) концепция

В истории христианской архитектуры базилика и крестово-купольный храм занимают ключевые позиции — первая как продолжение римской продольной традиции, вторая как выражение культовой символики через центричность и купол-«небесный свод». Базилика, возникшая как просторный продольный зал с нефами и апсидой, отвечала потребности процессуальной литургии и вместительности. Крестово-купольный тип, сформировавшийся в Византии, концентрирует сакральное пространство под куполом, предлагая иной ритм движения и другую иерархию объёмов.

Исторически формирование этих типов шло в тесной связке с технологией (появлением парусов и куполов), доступностью материалов (кирпич, тесаный камень, плинфа) и региональными строительными традициями. В IX–XI веках византийские купольные схемы стали «экспортируемыми»: Балканы, Закавказье и русские земли перенимали византийские приёмы, но адаптировали их — возникли локальные школы с собственными планировочными и декоративными решениями. Так, армянская традиция склонялась к тетраконхам, грузинская — к высоким барабанам и чёткой каменной пластике, сербская — к синтезу продольности и центричности, болгарская — к камерности и орнаментированной кладке, древнерусская — к смешению базиликальной структуры и купольного ядра.

Предмет исследования

— визуальные и конструктивные маркеры, по которым можно отличить региональные варианты базилики и крестово-купольного храма. Нас интересует не только типология планов, но и причинная связь формы с литургией, материалом, климатом, политическими связями и эстетическими предпочтениями. Визуальная часть исследования будет включать унифицированные планы, разрезы и узловые схемы, сравнительную матрицу признаков (несущая система, купольность, размеры барабана, текстуры кладки, планировочное решение).Итак, ключевым вопросом исследования является обсуждение решений адаптаций традиций Византии и Рима в других восточно-христианских регионах. Как каждая архитектурная школа переосмысливала архитектурные традиции?

Гипотеза

— региональные школы восточнохристианского мира — не просто копии византийских образцов, а активные адаптации центрального купольного и базиликального типов, где выбор опорной схемы, планировочных решений, соотношение продольного и центрического объёма, техника кладки и светотехнические решения формируют повторяющиеся визуальные признаки, позволяющие реконструировать логики культурно-технологического обмена и новообразовавшиеся литургические традиции.Важно сразу же в начале исследования отметить, что многие выводы относительно планировок и элементов храмов и базилик основаны на христианских обрядах и литургических традициях того или иного региона. Из этого следует, что выводы зачастую будут носить гипотетический характер.

(02) планировка

В исследовании выделяются два диагностически важных типа планировок:

• крестово-купольный (центральный купол над пересечением нефов — акцент на центральности), • базилика (продольная организация: главный неф и/или боковые нефы, продольная композиция).

Кроме того, особое внимание будет уделяно двухапсидным / двухчастным планам (симметричным и асимметричным), также триконхам в балканской архитекутре, которые мы будем рассматривать как важную «периферийную» модификацию византийской модели.

Греция

Византийская модель представлена как устойчивая схема позднеантичных — средневизантийских веков, где «внешние формы христианского культа существенно стабилизировались» и где архитектура в значительной мере связана с устоявшимся обрядом.

Панагия, монастырь Осиос Лукас, Беотия (кон. X в.)

Панагия, монастырь Осиос Лукас, Беотия (кон. X в.) Тип: крестово-купольный. План: почти квадратный наос, купол на четырёх столбах, три апсиды; вокруг — пояс малых помещений, образующих «рамку» вокруг крестового ядра.

Кафоликон монастыря Дафни, Аттика (ок. 1100 г.)

Греческая традиция закрепляет «чистый» тип крестово-купольного храма: компактный квадрат, ясный крест сводов, чёткая триада — наос, бема (или «вима»), нартекс. Базилики здесь — либо раннехристианское наследие, либо особые случаи крупных кафедральных церквей.

Панагия Халкеон, Фессалоники (1028 г.)

Сербия

Архитектурная школа Сербии делится на две основных: рашская и моравская.

Рашская школа смешивает базилики и купола: в основе плана стоит вытянутая однонефная система, чуть в сторону от центра располагается купол. С востока располагается одна апсида (чаще всего трехгранная снаружи), а с запада — развитый нартекс. Таким образом, мы наблюдаем смешение приемов запада и востока в культуре одной страны [2].

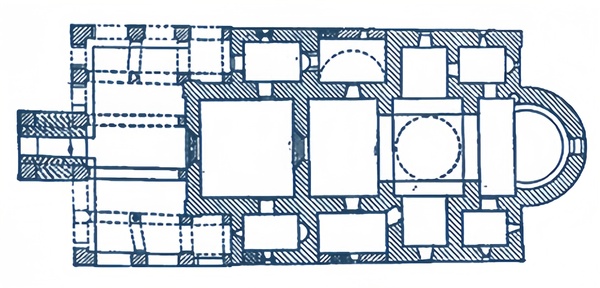

Студеница, церковь Богородицы. Жичская епархия. (кон. XII в.)

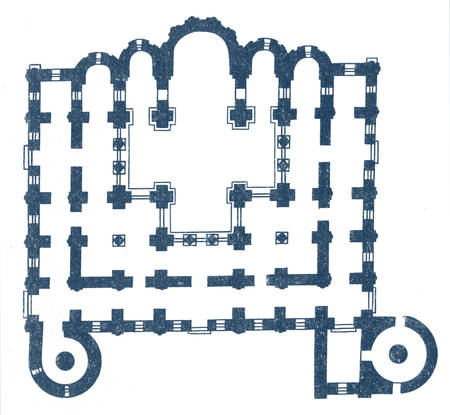

Студеница, церковь Богородицы. Планировка, рисунок.

Сопочаны. Около Нови-Пазар. Церковь, (ок. 1260 гг.)

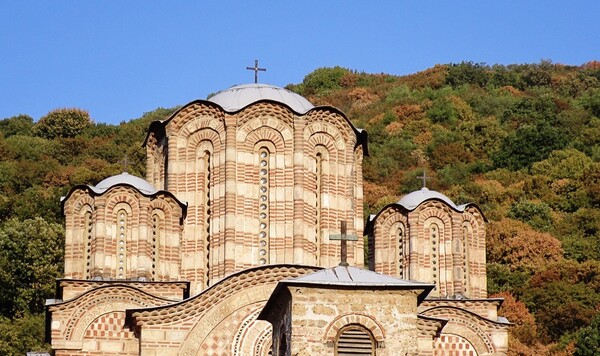

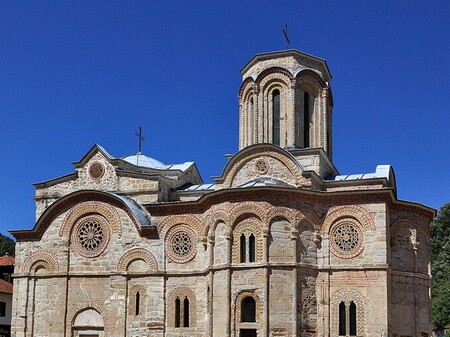

Моравская школа выступает как продолжение рашской школы: от продольной базилики планировка переходит к более отцентрированному кресту. Появляются многогранный апсиды с востока (триконхи), с запада — уменьшенный нартекс.

Храмы становятся более компактными и центрированными, так как Сербия в тот период начинает все больше и больше перенимать традиции Византии и их литургические приемы, из-за чего нужда в продольности как у базилик отпадает.

Манасия (Ресава, нач. XV в.). Браничевская епархия

Болгария

Для Болгарии

характерны устойчивость раннехристианской трёхнефной базилики для церквей и храмов. При этом мы не увидим типичные знакомые нам купола (они придут немного позже).Можно сказать, что именно в Средневековье наблюдается появление небольших крестово-купольных и крестообразных храмов с очень развитой наружной декоративной оболочкой («опус микстум», как продолжение римской традиции, керамический декор)[3].

Христос Пантократор, Несебыр (XIII–XIV вв.)

Христос Пантократор, Несебыр (XIII–XIV вв.)

На плане четко видна продольность прямоугольного плана, вдохновленная византийскими традициями. Внутри — квадратный подкупольный объём с крестовыми рукавами. Также стоит отметить три апсиды, которые образуют интересный тип сооружений — триконхи[1].

Св. Иоанн Алитургетос, Несебыр (XIV в.)

Болгария дольше других сохраняет «классическую» базилику, но параллельно развивает крестово-купольные типы малого масштаба. План часто становится компромиссом: продольный объём, в который «врезан» купольный центр.

Армения

В армянских храмах доминируют централизованные планы: явно выражен крест. Это форма особенно сильно подчеркивается 4 апсидами с каждой стороны церкви и ярким купольным центром.

При этом, храмы все еще сохраняют базиликальную структуру, от чего мы наблюдаем появление еще одного нового типа: тетраконхи.

Эчмиадзинский собор (первоначально IV–V вв., перестройка V в.)

Арменийская архитектура сознательно уходит от «византийской» формы к более сложным центральным схемам — тетраконху и купольному залу. Появляется собственная версия крестово-купольного плана, более «скульптурная» и геометрически строгая.

Эчмиадзинский собор (первоначально IV–V вв., перестройка V в.)

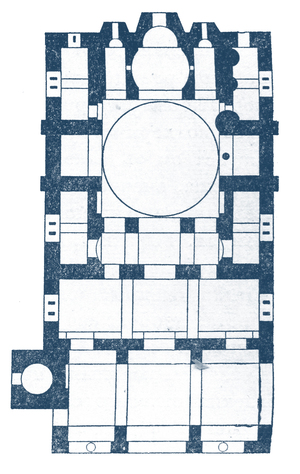

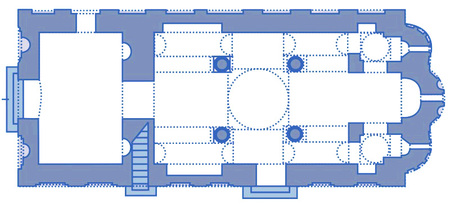

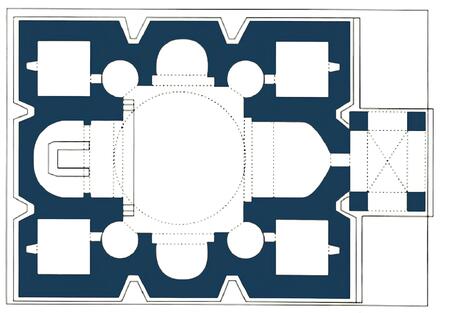

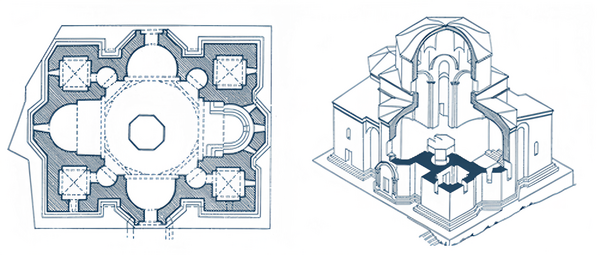

Церковь святого Рипсиме, Вагаршапат (VII в.)

Церковь святого Рипсиме, Вагаршапат (VII в.)

План четко отражает центральный восьмигранный подкупольный объём, к которому примыкают четыре апсиды и четыре диагональных ниши, всё это заключено в прямоугольную оболочку — по сути, крестово-купольная схема, в которой крестовые рукава оформлены как апсиды.

Грузия

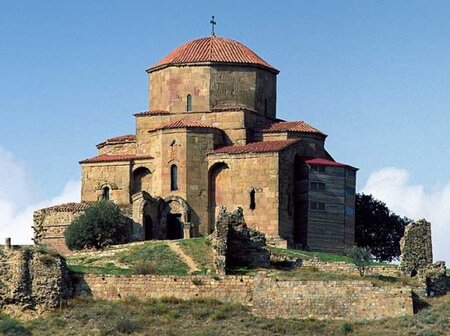

На самом раннем этапе грузинские храмы, также как и армянские, создают тетраконхи. Самые ярко выраженные — храмы Джвари, на основе которых создавались многие другие. В XI в. формируется грузинский крестово-купольный/крестово-доми́нный тип с подчёркнутой вертикалью (высокий барабан, коническая кровля).

Джвари, Мцхета (VI–VII вв.)

Планы варьируются между компактным «почти квадратом» и вытянутым прямоугольником с триконхом.

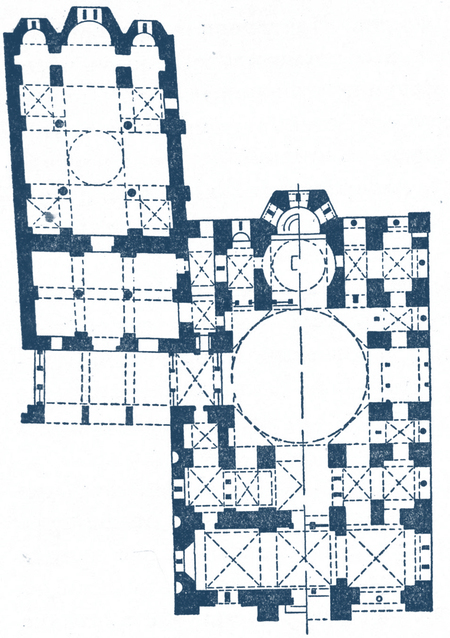

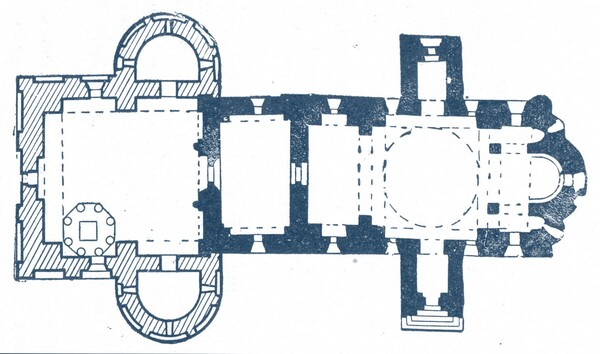

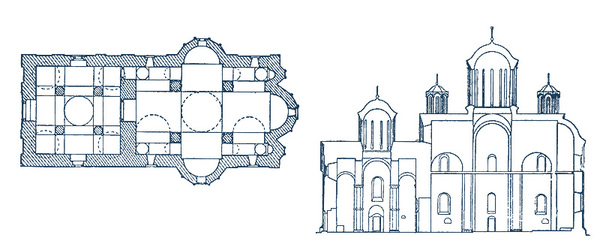

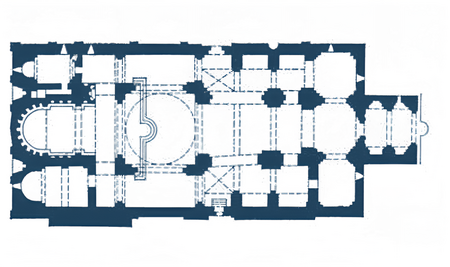

Светицховели, Мцхета (XI в.)

Светицховели, Мцхета (XI в.)

На плане видно удлинённый крестово-купольный собор, типа триконхи. План выражен крупным продольным прямоугольником с мощным купольным квадратом в центре. Восточная часть — глубокая апсида с боковыми приделами, западная — вытянутый неф с хорами.

Древняя Русь

Крестово-купольный храм становится основным типом каменного храма на Руси с конца X в.; первым был каменный Десятинный храм в Киеве.

Переосмысляя традиции «оригинала», зодчие меняют византийский четырёхстолпный квадрат, преобразуя его в крупные пятинефные и шестистолпные структуры с галереями и множеством глав.

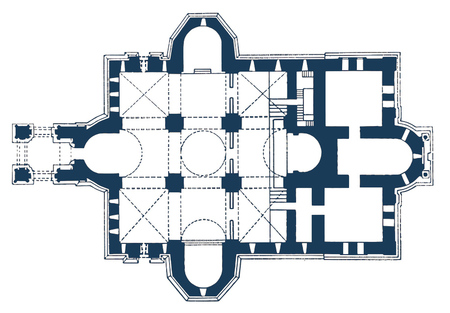

София Новгородская (1045–1050 гг.)

План стремится к пирамидальной композиции по высоте: высокий центральный купол и «ступенчатые» вокруг.

София Новгородская (1045–1050 гг.)

(03) купола

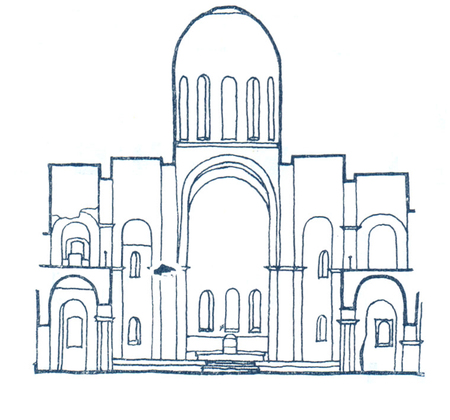

Крестово-купольный храм и базилика в восточно-христианской архитектуре различаются не только планировкой, но и образом купола и фасада. Если базилика — это длинный «корпус» с более плоской кровлей и подчеркнутой горизонталью, то крестово-купольный тип строит силуэт вокруг купола: барабан, пропорции, высота и декоративная «оболочка» делают здание узнаваемым с большого расстояния.

Греческим храмам характерны более низкие, растянутые по длине кровли с одним доминирующим куполом без пирамидального наращивания малых глав.

монастырь Осиос Лукас, Беотия (кон. X в.), Кафоликон Осиос Лукас (нач. XI в.)

Студеница, церковь Богородицы. Жичская епархия. (кон. XII в.)

Купол сербских храмов сравнительно высокий, близок к шлемовидному, барабан скромный по декору — несколько окон, простой карниз.

В целом и в рашинских, и в моравских храмах доминирует одна глава, подчёркивающая продольный объём, а не пирамидальная многоярусность.

Фасады Студеницы облицованы плитами белого мрамора, почти без цветового контраста — очень «северно-романский» образ, к которому добавлены византийские детали.

Раваница (1370-е гг.). Успенская церковь монастыря Любостиня. (1389–1405 гг.)

Болгарские храмы скорее следуют греческим традициям. Барабан превращён в как бы «каменный балдахин»: его членят колонетки, ниши и аркатурные пояса; купол сравнительно невысокий, почти полусферический, закрыт черепицей.

Во многих несебырских храмах (Христос Пантократор, Св. Параскева, Св. Архангелов) — один восьмигранный купол на центральной ячейке, иногда дополняемый небольшой башнеобразной звонницей над нартексом.

Храм Св. Иоанн Креститель, храм Св. Архангелов. Несебыр

Обобщённая особенность армянских и грузинских церквей — остроконечные купола на цилиндрических или многогранных (часто восьмигранных) барабанах; их форму прямо сравнивают с пиками гор.

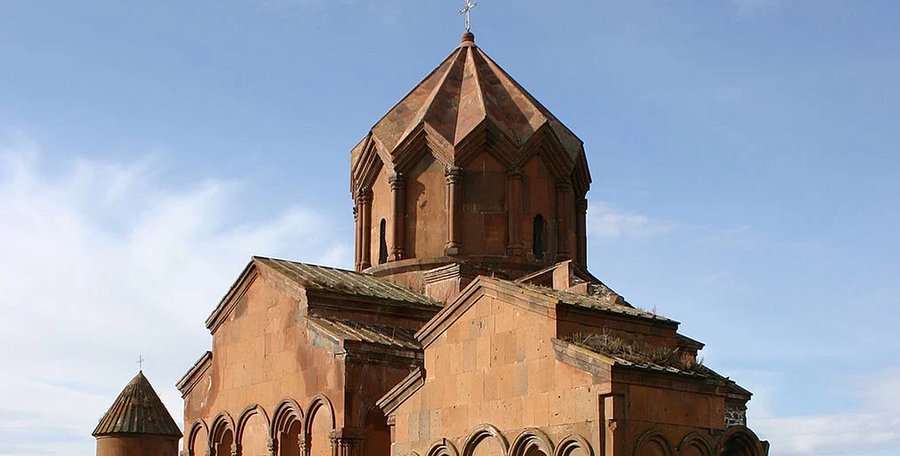

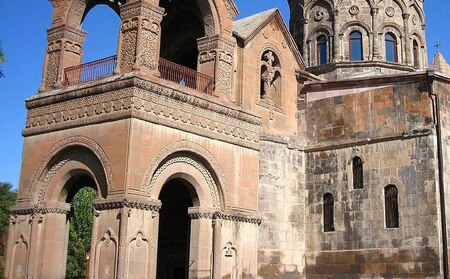

Храм Св. Рипсиме, Вагаршапат (VII в.), Эчмиадзинский собор (первоначально IV–V вв., перестройка V в.), Кафоликон Мармашенского монастыря (кон. X — нач. XI вв.)

Византийский крестово-купольный тип на Руси превращается в многоглавую пирамидальную композицию, где форма купола эволюционирует от полусферы к шлему и далее к луковке, а фасад — в белокаменную скульптурную плоскость с аркатурами и рельефами, в которой цвет играет меньшую роль, чем свет и тень.

Церковь Покрова на Нерли в Боголюбово. 1165 г.

Во владимиро-суздальской школе (Успенский собор, Покров на Нерли) купола становятся более шлемовидными: вытянутыми и «заострёнными», но ещё без полноценных луковичных форм.

Успенский собор во Владимире (1185–1189 гг.)

(05) материал и декор

Говоря о храмах, нельзя не упомянуть оформление фасадов. Каждая архитектурная школа развивает свои материалы, резьбу, акцентирует на тех или иных элементах, которые в конечном счете будут символизировать их традиции.

Одни из самых светлых и аскетичных храмов являются постройки рашской Сербии. Церковь облицована мрамором, украшена орнаментом, и многочисленными вставками плутео (алтарные преграды).

Церковь Богородицы Элеусы, Несебыр (V–VI вв.)

В Мораве фасады превращаются в каменный ковер: чередующиеся ряды камня и кирпича, глубокие ниши, слепые аркады, розетки, резные рамки окон.

Иногда добавляются раскрашенные или имитирующие кирпич фресковые фасады (Руденица и др.), когда имитация кладки пишется краской.

Болгарская школа, особенно в Несебре, делает акцент не столько на форме купола (он чаще один и невысокий), сколько на «текстиле» фасада: богатая полихромная кладка, керамика и аркатурные пояса создают очень живописный образ даже при компактных размерах.

Например, можно заметить терракотовые (керамические) украшения, которые вставлены в поверхности стен — окна-розетки (иногда — вполне большие готические розы), плетеные орнаменты и сюжетные изображения.

Храм Св. Иоанн Алитургетос, (XIV в.), храм Св. Иоанн Креститель, (X–XI вв.). Несебыр.

Для грузинских соборов характерны фасады из светлого камня с системой слепых арок и резьбы по камню, врезанной в гладкую плоскость.

Эчмиадзинский собор (первоначально IV–V вв., перестройка V в.)

Грузинская и армянская архитектура демонстрируют спокойный, сильно яркий вариант: сдержанные рельефы и надписи на гладких плоскостях; в более поздних храмах (Светицховели, Алаверди) резьба усложняется, но остаётся локализованной вокруг порталов, окон, тимпанов.

София Киевская и другие крупные соборы Руси — это белокаменные или оштукатуренные фасады, где основной мотив — аркатурно-колончатые пояса и ритмы закомар, поддерживающих массу барабанов.

Покров на Нерли и владимирский Успенский собор демонстрируют более «лаконичный» вариант: гладкие белые стены с фризом слепой аркады, отдельными высокими узкими окнами и концентрированными резными вставками (например, рельефы с Давидом и зверями на Покрове).

Успенский собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли в Боголюбском.

(06) заключение: влияние византийского центра и синтез с регионами

Распространение крестово-купольного храма и базилики в восточнохристианском мире наглядно демонстрирует оформление единого религиозного центра и самобытных периферий. Византийская империя, как культурный и религиозный центр, задала универсальный архитектурный канон, вершиной которого стал крестово-купольный тип, символически воплощающий идею небесной иерархии и вселенской гармонии.

Однако этот канон, как живой организм, не копировался слепо, а вступал в творческий синтез с местными традициями, материалами, климатом и историческим опытом.

Небольшие выводы:

- Греция оставалась хранителем и непосредственным продолжателем классических византийских форм, где крестовокупольная система достигла своей наибольшей канонической чистоты и изысканности.

-Сербия и Болгария творчески переработали византийское наследие, создав мощные региональные школы (Рашская, Моравская в Сербии; школы Тырнова и Охрида в Болгарии) с особым вниманием к внешнему декоративному убранству и вытянутым, динамичным пропорциям.

-Закавказье (Армения и Грузия) продемонстрировало глубокий синтез. Здесь византийская крестовокупольная схема была сплавлена с мощной местной традицией центрических храмов, что привело к созданию уникальных, монументальных и лаконичных форм, обогащённых национальным декоративным языком.

-Древняя Русь, переняв византийский крестовокупольный канон, с самого начала придала ему монументальную мощь и масштаб, а в дальнейшем (особенно в северо-восточных землях) выработала собственный идеал — луковичное завершение глав и ярусную пирамидальность, устремлённую ввысь, что стало ярким примером трансформации византийской идеи под влиянием местного мироощущения и природных условий.

Таким образом, единство восточно-христианской архитектуры обеспечивалось общим духовным истоком и крестово-купольным каноном, а её богатство и разнообразие — уникальным диалогом Византии с культурным гением каждого народа.

Триконхи в архитектуре Балкан IV–XII веков // КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trikonhi-v-arhitekture-balkan-iv-xii-vekov/viewer (дата обращения: 20.11.2025).

Храмовое зодчество Моравской Сербии и основные направления архитектуры палеологовского периода // КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hramovoe-zodchestvo-moravskoy-serbii-i-osnovnye-napravleniya-arhitektury-paleologovskogo-perioda/viewer (дата обращения: 20.11.2025).

Региональная специфика и проблемы влияний в средневековой болгарской архитектуре на примере памятников города Несебра // КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-spetsifika-i-problemy-vliyaniy-v-srednevekovoy-bolgarskoy-arhitekture-na-primere-pamyatnikov-goroda-nesebra/viewer (дата обращения: 17.11.2025).

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА // eLIBRARY URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32852689 (дата обращения: 17.11.2025).