Метаморфоза в ранней советской анимации

Метаморфоза, или превращение, является одной из фундаментальных особенностей анимации, лежащей в самой ее основе — способность объекта изменять свою форму, идентичность или состояние от кадра к кадру.

«Песенка радости» (1946), реж. М.Пащенко

В отличие от живого кино, анимация не связана законами физики. Но ранняя анимация ещё опирается на кинематографические принципы, отражая реалистичный мир, поэтому превращения и изменения не так характерны для этого периода жанра. Первые анимационные персонажи скованны в движениях, имеют небольшую пластику, существуют в плоском пространстве. Однако даже несмотря на это, режиссёры умудрялись придумывать необычные визуальные решения с преобразованиями.

Аленький цветочек» (1952), реж. Л.Атаманов

Материалом для исследования выступает подборка мультфильмов, созданных в СССР с 1920-х годов до середины XX века. Период становления и развития анимации до середины XX века характеризуется активным поиском новых форм выражения, освоением технологий и выработкой собственного языка, который служил не только целям искусства, но и мощным инструментом идеологического воздействия, культурного строительства и воспитания «нового человека». Гиперболизация, подчёркивание определённых моментов позволяли ярче донести идею, порой связанную с пропагандой новых концепций.

В искусстве превращение часто выступает символическим элементом который отражает изменение характера или судьбы персонажа. В кино и анимации превращение также является важным элементом для развития сюжета и персонажей. Оно может быть использовано для создания эффектных сцен, повышения напряжения и интереса зрителя, а также для выявления внутреннего мира персонажей. Я выделила три направления метаморфозы в ранней советской анимации: - Передача чувств персонажа — акцент на ощущениях героя с помощью визуального образа. - Изменение окружающего пространства — зачастую происходило через сон, герой попадал таким образом в фантастический мир. - Магические превращения — в многочисленных экранизациях сказок и рассказов, таких как «Сказка о рыбаке и рыбке» (1937), «Цветик-семицветик» (1948), «Аленький цветочек» (1952), магические превращения были неотъемлемой частью сюжета.

Цель исследования — анализ приёма метаморфозы в советской анимации до середины XX века и выявление её нарративных функций и закономерностей.

Передача чувств персонажа

Персонажи в экранном искусстве всегда проходят через какие-то изменения. Тонкие эмоциональные переживания сложно передавать в рисованном творчестве, поэтому на помощь приходят визуальные метафоры. Они облекают абстрактные чувства в ясные образы и помогают зрителю точнее считать посыл автора.

«Советские игрушки» (1920), реж. Дзига Вертов В агитационном фильме в сатирическом свете показан толстый буржуй, постоянно поглощающий пищу и не имеющий нравственных устоев. Кроме намёка, он и буквально изображается животным, а именно свиньёй, имеющей не самую высокую репутацию среди животных. Здесь образ намеренно вызывает неприятные ассоциации у зрителя, чтобы он не уподобился отрицательному персонажу.

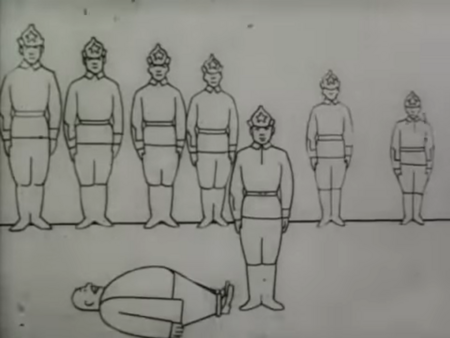

«Советские игрушки» (1920), реж. Дзига Вертов

Визуально показано моральное превосходство красноармейца — рядом с ним богач сжимается до маленького размера.

«Советские игрушки» (1920), реж. Дзига Вертов

«Каток» (1927), реж. Д. Черкес Мультфильм рассказывает историю мальчика, который очень хотел попасть на каток. Перепробовав несколько способов, он наконец осуществляет это желание и в порыве радости врезается в солидного мужчину. Спасаясь от его преследования, мальчик попадает на беговую дорожку и первым приходит к финишу.

«Каток» (1927), реж. Д. Черкес

Здесь метаморфоза довольно неожиданна в условном стиле рисования. Она добавляет изюминку и позволяет ощутить эмоции персонажа. Благодаря изменению размера героя мы пониманием, что он испытывает стыд, съёживаясь до максимума.

«Сенька-африканец» (1927), реж. И.Иванов-Вано, Д. Черкес

В фильме «Сенька-африканец» главный герой существует в вымышленном пространстве, и это позволяет ему свободно менять облик. Так, при визите африканского короля, он преображается в важного, напыщенного гостя, что заметно не только по его костюму, но и по осанке.

«Били, бьём и будем бить» (1941), реж. Д. Бабиченко.

Ещё одно сравнение героя с животным. В патриотическом мультфильме военного времени «Били, бьём и будем бить» враг изображён шакалом, который представляет из себя довольно жалкое зрелище. Здесь не метаморфоза в анимации, однако явное отождествление через недолгий кадр.

Таким образом, через метаморфозу показывались, в основном, отрицательные стороны персонажей. Зачастую она использовалась в агитматериалах, предельно ясно донося мысль. Приёмы использовались простые — изменение размера, одежды, сравнение с животным.

Изменение окружающего пространства

Прием переноса персонажа в другое пространство через сон является одним из классических и излюбленных в анимации. Всё потому, что он позволяет создателям расширять границы повествования, вводить элементы фантастики и сюрреализма без долгого объяснения. Также, происходящее во сне часто говорит о подсознательных переживаниях, и анимация может буквально визуализировать абстрактные понятия: страх может стать конкретным монстром, желание — летающим островом, а чувство вины — тяжелым грузом или повторяющимся кошмаром. Советские режиссёры часто использовали данный приём для создания контраста между реалистичным миром и анимационным.

«Сенька-африканец» (1927), реж. И.Иванов-Вано, Д. Черкес

«Сенька-африканец» (1927), реж. И.Иванов-Вано, Д. Черкес

«Сенька-африканец» (1927), реж. И.Иванов-Вано, Д. Черкес Шуточный мультфильм о мальчике, впечатленном походом в зоопарк. После этого он засыпает и видит сон о своих приключениях в Африке. В пространстве грёз мальчик ощущает себя полным хозяином, и оттого не боится давать отпор диких животных или седлать их. В некоторых моментах для усиления эффекта опасности присутствует гиперболизация.

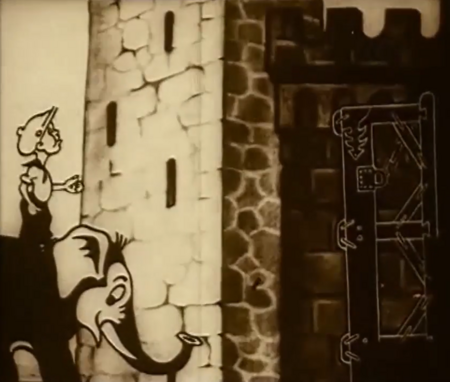

«Одна из многих» (1927), реж. Н. Ходатаев

«Одна из многих» (1927), реж. Н. Ходатаев Этот фильм — классический пример сопоставления игрового кинематографа и анимации. В нём героиня, мечтающая поехать в Америку с известной актрисой, засыпает и попадает в сюрреалистичный мир. Там она встречает любимых героев кино, а также фантастических персонажей.

«Одна из многих» (1927), реж. Н. Ходатаев

Только во сне Мери может одновременно столкнуться с динозавром и единорогом, такое положение дел не вызывает вопросов у зрителя. Оказавшись в круговороте разнообразных сюжетов, она не выдерживает и сбегает обратно, тем самым просыпаясь. Здесь перенос в другую реальность создаёт комический эффект, ведь героиня получает то, чего хотела, и даже в большем размере, но оказывается не готовой к этому.

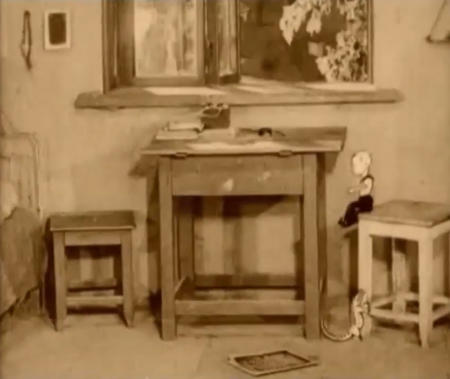

«Федя Зайцев» (1948), реж.В. и З.Брумберг

«Федя Зайцев» (1948), реж.В. и З.Брумберг Мультфильм учит брать ответственность за свои поступки. Мальчик Федя рисует на стене в школе человечка, и, не желая нести наказание, подставляет другого ученика. После этого, вернувшись домой, он с трудом засыпает, а во сне его мучит совесть. В сновидении мораль звучит голосами оживших игрушек, которые не хотят оставаться у такого хозяина и уходят. Даже сам нарисованный человечек, преодолев большой путь,

«Федя Зайцев» (1948), реж.В. и З.Брумберг

Во сне происходит трансформация главного героя, осознавшего свою неправоту. Интересно сочетание плоского линейного рисунка с «объемным» миром вокруг. Здесь найдены любопытные сценарные решения, подчёркивающие контраст. И такое оживление настенного рисунка становится возможно также лишь в сюрреалистичном мире.

Использование сна как поля для трансформации дает режиссёрам анимации возможности для экспериментов, где они создают выдуманные миры и исследуют психологию персонажей, делая историю одновременно увлекательной и поучительной.

Магические превращения

С середины 1930-х годов, под влиянием политики социалистического реализма и возрастающей популярности американской анимации (особенно Диснея), советская анимация начала тяготеть к более реалистичному стилю, а также к адаптации народных сказок. В этом жанре метаморфозы приняли форму волшебных превращений. Говорящие животные, уникальные природные явления, предметы-помощники — это привычные атрибуты сказочного мира. Поэтому мы поговорим об изменениях, показанных в контексте новой реальности.

«Песенка радости» (1946), реж. М.Пащенко

«Песенка радости» (1946), реж. М.Пащенко Сказка повествует о вечной борьбе старого и нового, Полярной ночи и Наступающей весны. О девочке, медвежонке и зайчонке, которые очень ждут прихода весны и стараются ее приблизить, но злодейка-волшебница всячески мешает им. Так, чтобы девочка не помешала править ей вечно, Ночь превращает героиню в ледышку. И только наступление весны освобождает её от этих оков. С приходом сезона нежности всё вокруг преображается и оживает — буквально или фигурально.

Метаморфоза как итог победы героев, добра над злом, индикатор того, что у них получилось. Девочка оживает в последнюю очередь, и этот момент становится развязкой сюжета.

«Песенка радости» (1946), реж. М.Пащенко

«Цветик-семицветик» (1948), реж. М.Цехановский Основным двигателем изменений выступает волшебный предмет, а именно — цветок. Благодаря ему возможно пространственное перемещение, оживление предметов. исцеление. В этом произведении метаморфоза не просто художественный прием, а инструмент для исследования моральных выборов и способ донесения ключевого воспитательного урока.

«Цветик-семицветик» (1948), реж. М.Цехановский

Мультфильм, используя метаморфозы, ярко и наглядно показывает, какие необычные ситуации происходят в соответствии с желаниями главной героини, Жени. Хотя визуальный стиль 1948 года более классический и «сказочный», чем экспериментальный, превращения выполнены достаточно динамично, чтобы подчеркнуть их волшебную природу. Через череду бесполезных превращений Женя приходит к осознанию бессмысленности материального богатства и сиюминутных удовольствий. Кульминационный момент — исцеление Вити — свидетельствует о трансформации личности героини. Последнее желание она потратила, подарив здоровье и радость мальчику, а не себе.

«Цветик-семицветик» (1948), реж. М.Цехановский

Предмет-помощник позволяет Жене волшебным образом менять мир вокруг себя, и через эти события она сама меняется внутри — становится добрее и мудрее.

«Аленький цветочек» (1952), реж. Л.Атаманов В одной из ключевых работ Атаманова сказочность и магия присутствуют в малом количестве. Основное превращение которое играет глубокую, символическую и драматическую роль, сосредочено вокруг одного ключевого объекта и персонажа.

Аленький цветочек» (1952), реж. Л.Атаманов

Трансформация чудища — центральная и самая важная в сказке и мультфильме. Превращение происходит не по волшебству случайного предмета, а по силе настоящей, бескорыстной любви, которая снимает злые чары. Это трансформация внешности, которая отражает внутреннюю сущность. Чудовище всегда было добрым и благородным внутри, но его облик скрывал это. Любовь Настеньки находит его истинную красоту, позволяя внешней форме соответствовать внутренней сути. Это символ победы любви над предрассудками и внешностью.

Магическое изменение здесь особенно в контексте сюжета, оно становится наградой за искренние чувства, за преодоление препятствий и сложностей.

Аленький цветочек» (1952), реж. Л.Атаманов

В сказочной реальности, где необычные проявления существуют повсюду, метаморфоза имеет особенный символизм. Превращение — это апогей конфликта, внутреннего или внешнего. Оно может быть наградой за доброту или заботу, или наказанием за черствость или эгоистичность. В конце концов, отрицательные персонажи трансформируются в незначительную версию, или исчезают вовсе, а положительные — получают то, чего они хотели. В таком случае метаморфоза снова несёт поучительную функцию.

Заключение

Можно сделать вывод, что метаморфозы в ранней советской анимации применялись и имели разные функции. Они служили инструментом для дидактики в первые годы, отражая дух революционных перемен и авангардных экспериментов. С течением времени, с переходом к более традиционному нарративному стилю и ориентацией на сказочные сюжеты, метаморфозы стали ключевым элементом волшебства и фантазии, сохраняя при этом свою фундаментальную роль в языке анимационного искусства. Они демонстрировали не только технические возможности медиума, но и его способность чутко реагировать на идеологические, социальные и художественные запросы времени.

Матякина Э. Н., Новикова М. М. ОБРАЗЫ И ТЕХНИКИ СОВЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ АНИМАЦИИ //XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. — 2019. — С. 63.

Каток. Мультипликационный фильм. 1927 год. Режиссёр: Д. Черкес. Производство: Межрабпом-Русь

Аленький цветочек. Мультипликационный фильм. 1952 год. Режиссер: Л. Атаманов. Производство: Союзмультфильм.

Одна из многих [Мультипликационный фильм]. 1927. Реж. Н. Ходатаев.

Песенка радости [Мультипликационный фильм]. 1946. Реж. М. Пащенко.

Федя Зайцев [Мультипликационный фильм]. 1948. Режиссеры: В. и З. Брумберг.

Цветик-семицветик [Мультипликационный фильм]. 1948. Реж. М. Цехановский.