Образы Мистических существ XX века

Рубрикатор

1. Введение 2. Смерть 3. Хтонические существа 4. Инферно 5. Ангелы 6. Сфинксы 7. Ведьмы 8. Заключение 9. Библиография 10. Источники изображений

1. Введение

Будучи неотъемлемой частью мировосприятия того времени, мистические существа и твари были излюбленным объектом работ средних веков и ренессанса. Ангелы, драконы, ведьмы и другие существа хтонического порядка были не просто излюбленной темой — многие люди, в том числе художники, искренне верили в их существование, во многом сокрытое от человеческих глаз. Но чем дальше человечество отходило от язычества, тем реже эти образы наполняли полотна. Когда начался рост экспрессионизма, даже религия была вытеснена более реалистичными или актуальными темами, работы художников стали фокусироваться на ужасах войн, личных переживаниях, отчаянии, приходящем в мир вместе с индустриальной революцией. Никто больше не занимал свое воображение потусторонними существами так, как в прошедших веках — были большие тревоги. Но ужасы и катастрофы, с которыми столкнулся мир, были настолько отвратительны, что художники начали изображать все менее и менее реальные миры, пространства и сцены. Чтобы передать невиданную ранее боль, нужно было что-то большее реальности, нужны были символы, яркие образы, невиданные наяву. Здесь божественные посланники и кошмары из темноты нашли свой новый дом, наделявший их новым смыслом.

«Франкенштейн», 2025

В своих попытках понять себя и излить свою душу, экспрессионисты начали находить души существ выдуманных и библейских, некоторые были ужасающими, некоторые вызывали сочувствие, некоторые стали казаться более близкими человеку, чем когда-либо. Такое разнообразие изображения побудило меня заняться этой темой, расщепление одного визуального образа на разнообразие душ, мотивов и характеров, странное сближение в одном визуальном образе таких разнообразных странностей. Люди и по сей день находят в себе сочувствие мрачному и ужас, вызванный прекрасным, они продолжают создавать новые грани устоявшихся образов, очеловечивая их или переворачивая вверх-ногами.

Отбирая материалы для этого исследования я собирал работы, демонстрирующие разные устоявшиеся мистические и библейские образы, которые демонстрировали свои уникальные стороны характера, позволяли разнообразие чувств и моралей. Некоторые из этих работ изображают тематических персонажей более объективно, некоторые из этих работ изображают персонажей более традиционно, а некоторые стремятся переизобрести их образ вовсе. Чтобы найти большое разнообразие перспектив я отбирал работы экспрессионистов. Большинство из них были созданы в конце XIX-начале XX веков, но я с интересом обратился и к более поздним работам XX века. Работы организованы по тематическому существу изображения, а работы для сравнения были организованы, чтобы выделить общие элементы между сравниваемыми работами. В текстовые источники входят доступные мне статьи об отдельных работах или авторах, художественные каталоги, которые помогли мне лучше понять рассматриваемые работы в контексте жизни автора и времени их создания. В этом исследовании я надеюсь узнать больше о разнообразии мистических и паранормальных образов, их изображении, о том, что впоследствии вдохновило нынешний взгляд на этих существ. Учитывая на известном разнообразии работ и характеров экспрессионистов, предпологается, что персонажи, несмотря на свою репутацию, демонстрируются как аморальными силами из вне, так и недопонятыми существами, более близкими нашему миру, чем можно подумать на первый взгляд.

2. Смерть

Альфред Кубин, «Der Todesengel»

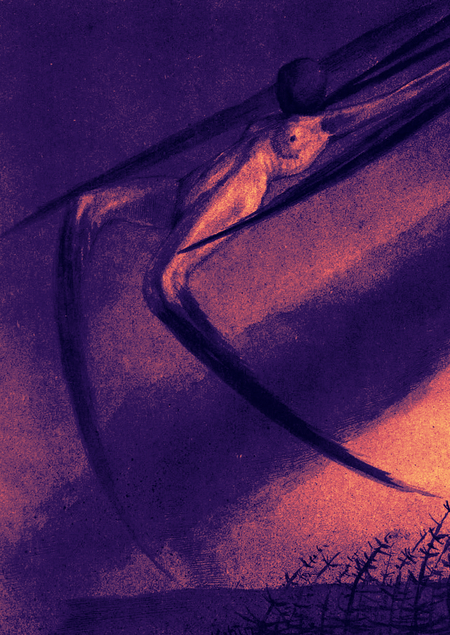

Представленное изображение демонстрирует шокирующую сцену, в которой Смерть посещает обезглавленное тело, в узнаваемом стиле Альфреда Кубина. Здесь Жнец носит белую мантию и «колючую» корону, придающие ему возвышенное, «чистое» впечатление. Женщина не выглядит, как жертва своего преследователя — она была мертва, а Смерть лишь пришла за жатвой, теперь испивая душу из мертвого тела. Мертвая сидит в умиротворенной позе, будто бы принявшая свою судьбу, прежде чем конец настиг ее. Место смерти выглядит недружелюбно, но туннель сзади персонажей мог быть символом пути в лучшее место. Плавный, светлый силуэт Ангела смерти контрастирует с угрожающим пространством и создает впечатление комфорта, однако лишенная дружелюбия ужасающая костяная улыбка которое и устремленный прочь от трупа вдаль пустой взгляд подрывают этот «мирный» образ. Любой мнимый покой, даруемый смертью, — лишь временный обман зрения, не способный скрыть ужасающей правды. Тонкая, еле-заметная душа, которую Смерть пьет из шеи «покойной» — лишь одна из большого списка людей, дом которых посетит потеря, и в такой перспективе, то, что находится на другом конце туннеля, не имеет значения — оно слишком далеко, чтобы предоставить какой-либо комфорт и живым, и мертвым.

Эдвард Мунк, «Смерть за штурвалом», 1893 слева, Густав Климт, «Смерть и Жизнь», 1910-1915 справа

В отличие от летаргичных работ Кубина, где Жнец изображен беспощадным и неостановимым, «Смерть за штурвалом» Эдварда Мунка выделяет дух приключения, связанный со смертью. Ясным днем на море, представленным в теплом, желтоватом оттенке, старик отправился в плавание, а лодку с ним делит и даже направляет скелет — сама Смерть, как подтверждает название картины. Хотя жизнь моряка — в руках самого Жнеца, он не выглядит слишком напуганным или встревоженным. Он сидит, сгорбившись, и скрывает свои чувства и внутренние переживания от зрителя. Его возраст намекает на его опыт в мореплавании, эти условия ему хорошо знакомы. Но даже при этом, печальное море рассечено его парусом, сияющим желтым, и бросающим этот свет на сам скелет, символизируя победу старика над страхом своего конца. А Смерть ему в ответ мягко улыбается, видимо, восхищаясь его настроем.

Картина «Смерть и жизнь» Густава Климта фокусируется на отчаянной вынужденности, которая движет Смертью, на ее собственной судьбе. На темном пустом фоне перед нами выделяются две формы. Правая форма составлена из группы людей, многие из которых окутывают друг друга в любящих объятиях, некоторые держат и обнимают младенца, или попросту утопают в мягком и пышном одеяле, которое представляет собой основу теплой фигуры. Это одеяло наполнено узорами теплых оттенков и розовых растений. В противопоставление этому процветающему монументу жизни, слева стоит Жнец. Он одет в узкую, холодную, бесформенную полу, покрытую крестами, подобными могильным камням, будто приуменьшенным знакам людей в контрасте с фигурами «Жизни». Сама Смерть держит наготове дубину, жадно оглядывая фигуру справа, будто ожидая шанса забрать одного из счастливых людей, не обращающих на нее внимания. И несмотря на эту воинственность, здесь проявляется более печальная сторона Смерти — одиночество. Ей не к кому повернуться, выглядит она беспомощно, по сравнению с живыми. Это усиливается с отсутствием у Смерти конечностей помимо ладоней и стоп. Она выглядит окутанной до неспособности и сдавленности, оставленная лишь со своим печальным долгом.

1. Кете Кольвиц, «Смерть, забирающая детей», 1934 2. Кете Кольвиц, «Женщина вверяет себя Смерти», 1934 3. Кете Кольвиц,"В Смерти узнается друг», 1937

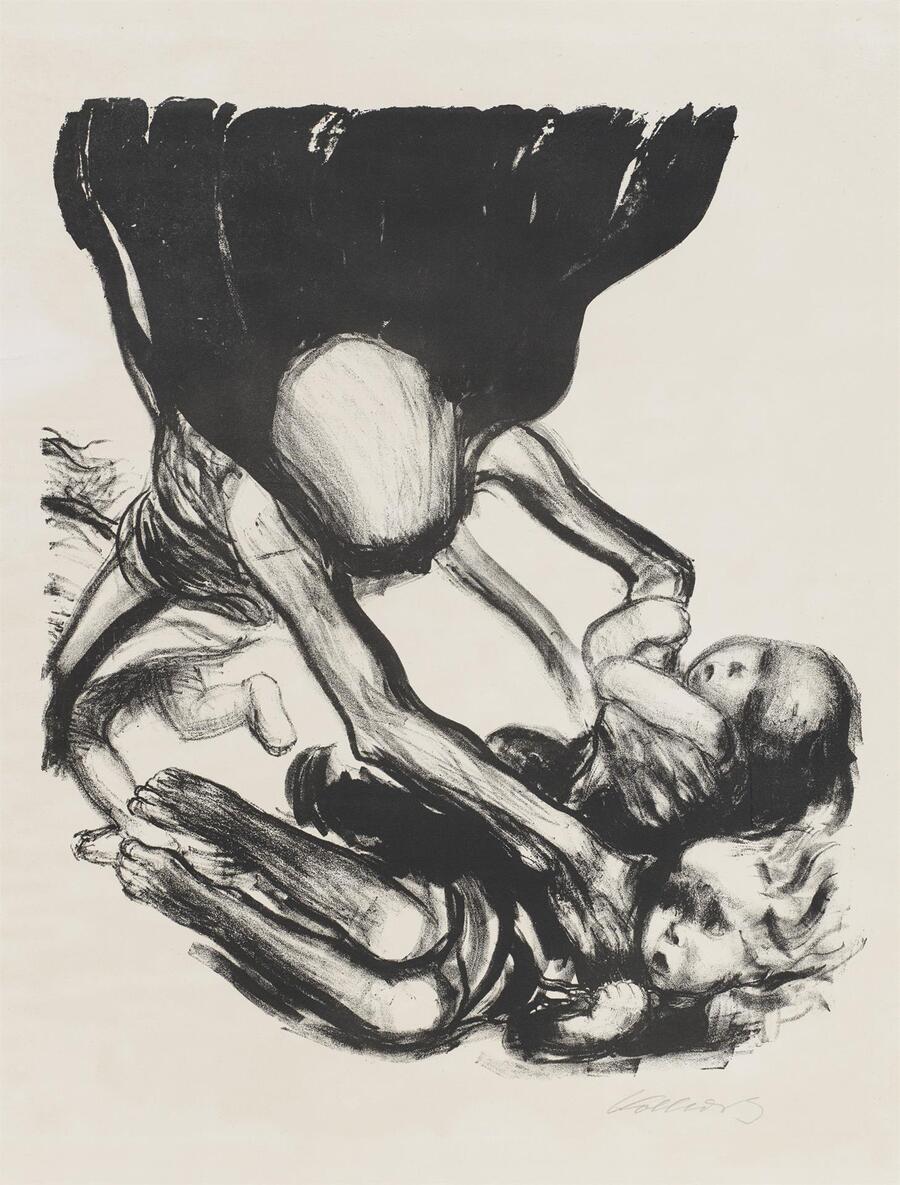

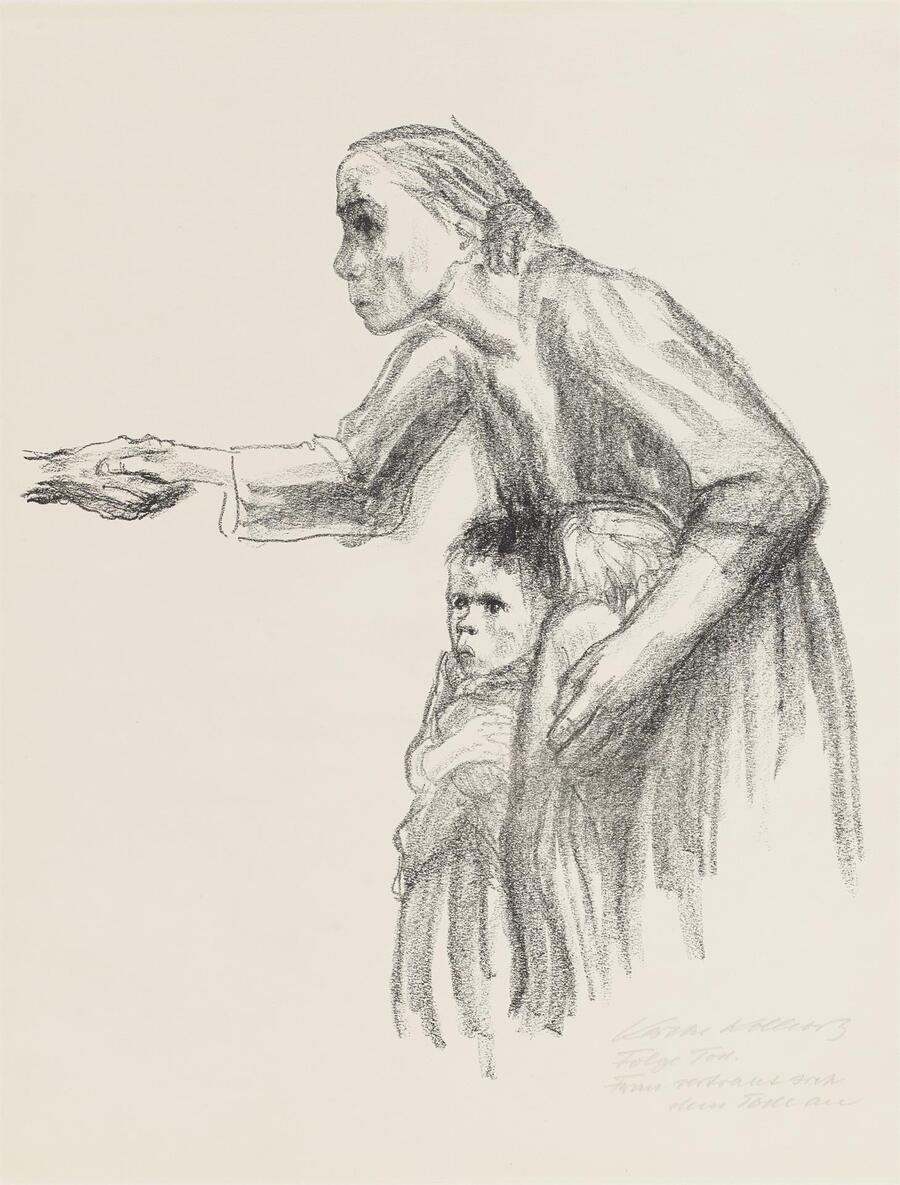

Кете Кольвиц начала размышлять над серией «Смерть», еще потрясенная смертью своего сына, но внезапная смерть ее брата, должно быть, толкнула ее на создание восьми литографий на тематику смерти. Каждая работа изображала Жнеца за одной и той же задачей, встреченного разными реакциями: некоторые жертвы находили великий покой в своей кончине, некоторые бежали в испуге, некоторые тревожно ожидали его. Но эта Смерть никого не щадила. Это ярче всего видно в изображении «Смерть забирает детей», где она вцепляется в их напуганные лица, будто повалив их на землю, а ее плащ закрывает небо, как мрачное знамение. Исполненное в графике изображение придает ситуации еще большую драматичность, чем ту, что уже читается в юных глазах. Этот Жнец не наслаждается своей работой — но она должна быть выполнена любой ценой.

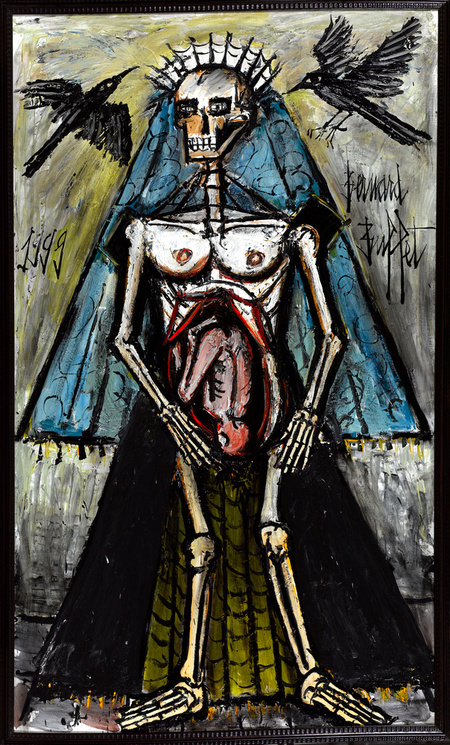

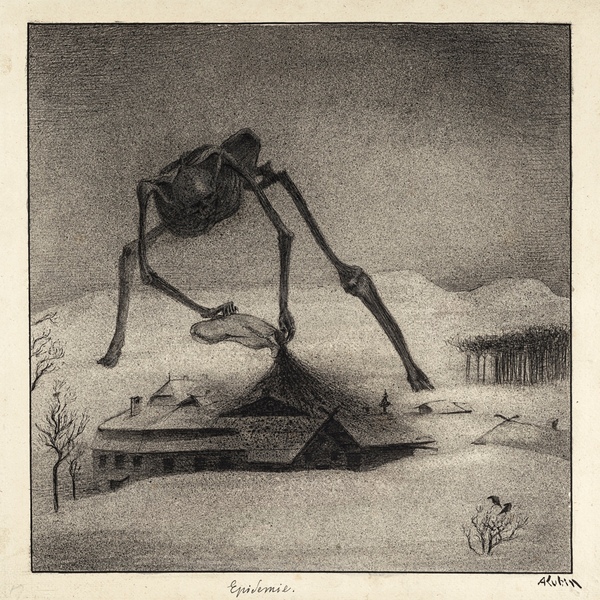

Бернар Бюффе, «Смерть № 5», 1999 слева Альфред Кубин, «Эпидемия», 1900-1901 справа

Бернар Бюффе создал много картин со Жнецом, но у многих из них видны похожие мотивы — Смерть, одетая в пышное платье и окруженная птицами, рассматривает наблюдателя. Первоначально эта картина вызывает скорее шок, и это преднамеренно, но некоторые элементы работы выделяют ее, как некомфортного спутника и одновременно надежную константу. В своей позе и одежде, смерть будто бы стремится показаться святой фигурой, а в сочетании с ребенком, она становится похожей на Богоматерь. Это подпитывает мысль о смерти как начале жизни, ставит ее в положение неприятной, но ключевой роли продолжения жизни.

Эта работа Альфреда Кубина еще сильнее выделяет сторону «неохотной работы» Жнеца, показанную в серии Кете Кольвиц, в то же время представляет его в устрашающем виде. Нагибаясь, огромное темное пятно начинает напоминать что-то паукообразное, но в то же время, несмотря на «нехватку» мимики, в самой позе Смерти читается тяжкость ее работы, усталость и неохота. Эта работа также поддерживает мотив жнеца, так часто предписываемый Смерти, создавая образ Смерти-сеятеля: болезнь, которой скелет наполняет дом, — лишь семена будущей, неизбежной жатвы.

3. Хтонические существа

Василий Кандинский, «Лунная ночь», 1907

«Лунная ночь» Василия Кандинского запечатлевает ночной пейзаж озера, сияющего в лунном свете. На переднем плане через воду мирно плывет морской змей, а на заднем плане видно гору с сияющим городом, наполненным светом своих улиц. Вся работа исполнена преимущественно в темно-синих и золотых цветах, придающих сцене мистическую атмосферу. Такое исполнение образует четкую границу: темно-синее, представляющее собой хтоническое, привязанное к тени, и золотое — более знакомое нашему миру. Через это змей становится более знаком наблюдателю — в отличие от города, полного людей, и озера, полного своей жизни, змей чувствует себя не в своей тарелке, устремляя усталый взгляд к звездам, которые единственные кажутся ему знакомыми.

Альфред Кубин, «Каждую ночь нас посещает сон», 1904 слева Винсент Ван Гог, «Летучая мышь», 1886 справа

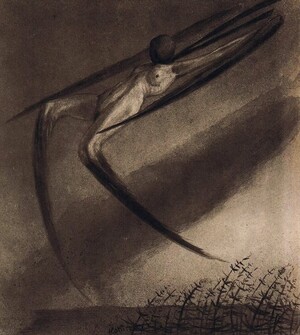

В работе «Каждую ночь нас посещает сон» Альфред Кубин изображает более угрожающее существо. В отличие от змея Кандинского, оно, похоже, более уверено в своей природе. Его фигура напоминает нагую женщину, но голова существа полностью перевязана, а его конечности заканчиваются темными лезвиями, как у химеры, настолько обыденной в хтоническом мире. Это существо витает над полем, и пятно за его спиной будто бы намекает на тень, которую это существо отбрасывает на округу. Будучи ослеплено повязкой, это существо не создает впечатления неловкого движения вслепую. Видя все через повязку, оно будто бы способно на более глубокое понимание мира, которое нам не знакомо, видит то, чего не видим мы.

«Летучая мышь» Винсента Ван Гога изображена летящей в темноте ночи. Отсутствие пространства создает впечатление одиночества, ограниченности, будто бы весь внешний мир помимо летучей мыши исчез. Яркие горячие цвета, использованные для изображения зверька, создают мистическую атмосферу, и делают его более угрожающим, но темные элементы помогают животному скрыться в темноте, совмещая темноту хтонического с горечью инфернального. Широко раскрытые крылья накрывают наблюдателя, закрывая большую часть холста, будто бы наблюдатель попал в западню, и шанса на побег больше нет. В этой работе хтоническое существо продемонстрировано как инфернальная угроза, полностью посвященная запугиванию.

4. Преисподняя

Альфред Кубин, «Ворота в ад», 1900

В «Воротах в ад» Альфреда Кубина доминирует тень, единственный источник недружелюбного света — здание справа от группы людей, проход в преисподнюю. Сами люди ведомы человеком со знаменем, подобно солдатам, а впереди них всех всадник. Будь-то солдат высшего ранга или один из всадников апокалипсиса, всадник ведет солдат на верную погибель в здание, в арке которого видны силуэты горящих заживо людей. Хотя, помимо своего явного предназначения, здание остается достаточно загадочным, трудно не заметить в нем схожестей с печью. Композиция работы, показывающая маленькую очередь, ведущую в пламя, вызывает ассоциации с животными, ведомыми на бойню.

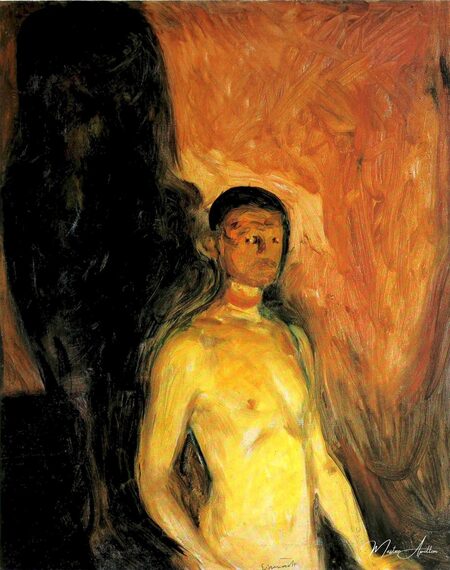

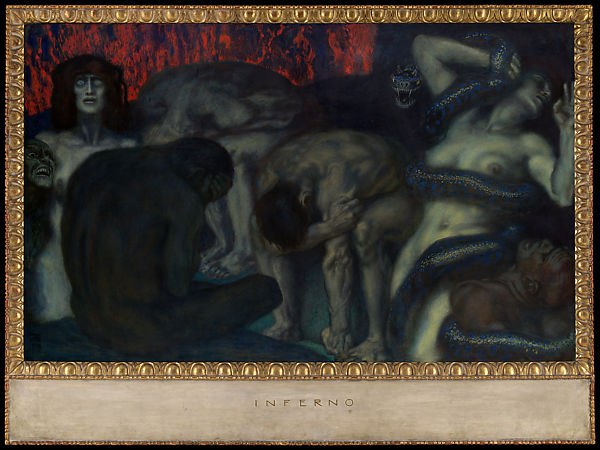

Эдвард Мунх, «Автопортрет в аду», 1903 слева Франц Вон Штук, «Инферно», 1908 справа

В «Автопортрете в аду» Эдвард Мунк переворачивает обычно спокойный жанр автопортрета — композиция, построенная из горячих оттенков и резких теней, сразу вызывает тревогу и дискомфорт. Лицо героя, будто плавящееся от жара, трудно точно прочитать, но глаза смотрят на зрителя с печалью, чуть ли не сожалением. По сравнению с Альфредом Кубиным, Мунк изобразил подземный мир скорее как пытку индивида, чем человечества в челом. И если автор работы, бог своего творческого мира, находит заслуженным изобразить себя в преисподней, то какой судьбы достоен зритель, нередко внешний художественным работам, или герои его творческого мира, чей мир находится на пальцах их созидателя?

В «Инферно» Франц Вон Штук непосредственно изображает преисподнюю. Но доминируют здесь холодные, темные тона — даже люди кажутся лишенными своего телесного тепла. Большинство из них в отчаянии или позоре прячут свои лица, но те, которые нам видны, искажены в гримасах боли и страданий. Впечатление тесноты зарождается в разных частях картины: неловких положений сидячих, дискомфорта людей, окутанной змеей, накладывающихся элементов переднего и среднего планов и количества людей в изображении. В глаза сразу бросается женщина слева, стоящая на фоне адского пламени и пронзающая наблюдателя своим взглядом, делая его участником событий. Ее лицо, полное горя и страха, будто взывает к наблюдателю о помощи. Хотя эта картина не настолько личная, как работа Мунка, она ставит зрителя перед тем, как ад влияет на людей, не отстраняет от действия далеким планом, подобно «Воротам в ад», а втягивает в некомфортное происходящее.

5. Ангелы

Авраам Ратнер, «Фигура с крыльями и маской», 1950

В «Фигуре с крыльями и маской» Авраама Ратнера изображен силуэт, окутывающий себя своими крыльями. Колорит этой работы вызывает тревогу и диссонанс через множество цветных пятен, похожих на витраж. Из-за этого решения, фигуру может быть трудно отличить от заднего плана, ее восприятие становится неточным и ставит ее действия и мотивы под сомнение. Сама фигура будто бы пытается скрыться за своими крыльями, а на обозрение она выставляет маску, которую протягивает из-за своих крыльев. За перьями мы видим второе лицо — темное, холодное и менее различимое. Вся работа, включая фигуру, исполнена в ярких, горячих, инфернальных тонах, и единственный контраст огню — крылья фигуры, будто бы не принадлежащие ей. Вместе с двуликостью фигуры и мотивом маски, возникает впечатление, что это не ангел, как можно предположить из названия картины, а что-то притворяющееся праведным. Хотя картина не высказывается об ангелах самих, она демонстрирует их как ненадежное лицо за счет чужого обмана.

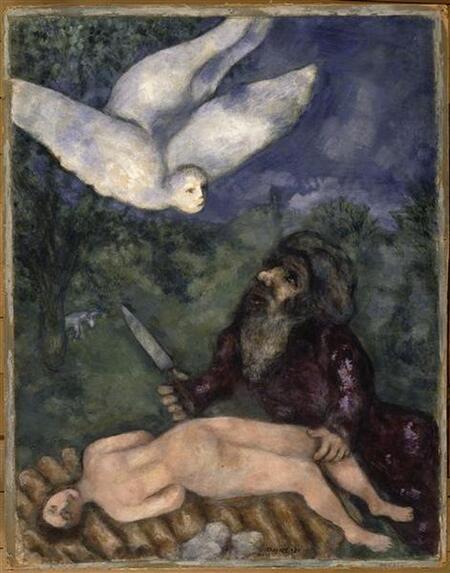

Марк Шагал, «Авраам приносит своего сына в жертву», 1931 слева Василий Кандинский, «Ангел страшного суда», 1911 справа

«Авраам приносит своего сына в жертву» Марка Шагала представляет библейский сюжет с участием ангела. Работа исполнена в преимущественно темных, неярких тонах, что позволяет аморфной фигуре ангела еще больше выделяться в ночном пространстве. Сам ангел несет мало человеческих черт, обладая лишь лицом, кажущимся жутким, из-за своей простоты, по сравнению с лицом Авраама или его сына. Снисходя с небес, ангел принимает искаженную, неестественную позу, кажется бесформенным, из-за чего он начинает выглядеть скорее как призрак. Но ангел не показан как антагонист — светлое пятно останавливает Авраама, готового принести своего сына в жертву. Хоть в этой работе ангел и изображен жутко и не вызывает доверия, на первый взгляд, здесь они остаются доверенной силой добра.

Работа Василия Кандинского «Ангел страшного суда» исполнена в абстрактном стиле автора, с большим разнообразием яркого колорита на полотне, но доминируют здесь красные, желтые и голубые цвета. Создается впечатление заката, символизирующего конец известного нам мира при страшном суде. Очертания ангела, упомянутого в названии, образуют молитвенную позу, утверждают верность ангела. Через его контур, пятна голубого выглядят, как множество ангелов, спускающихся с небес, чтобы забрать достойных в рай. Акценты зеленого кажутся опавшими листьями, следующими за ангелами из рая, обещающими процветание вне апокалипсиса. В этой работе ангелы не вызывают недоверия или сомнений, мы не видим их потенциально угрожающего вида — здесь виднеется лишь облегчение, «свет в конце туннеля».

Доротея Таннинг, «Ангелы Хранители», 1946

В «Ангелах Хранителях» Доротеи Таннинг ангелы приобретают аморфную форму, позволяющую им полностью изменять свой облик. Они вьются вокруг человека, лежащего на пьедестале в сюрреалистичном пространстве, будто полностью сконструированном из простыней и подушек. Из этого становится ясно, что человек лишь спит, и это пространство, растягивающееся вдаль, символизирует его сон. Лежащего человека окружают ангелы, аморфные, будто неспособные держать постоянную форму, начинающие напоминать разнообразие птиц и рыб. Один из ангелов закрывает человека своими крыльями от другого, улетающего ангела. По его черным ногам, отличающимся от других, можно предположить, что это — лишь притворщик, попытавшийся напасть на человека, когда тот более всего уязвим. Эти ангелы изображены как неумолимая, загадочная сила природы, сражающиеся за безопасность спящего, не подозревающего о них человека.

Наталья Гончарова, «Шестикрылый серафим», 1914 слева Винсент Ван Гог, «Голова ангела, после Рембрандта», 1889 справа

«Шестикрылый серафим» Натальи Гончаровой изображает шестикрылого ангела в минималистичном пространстве. Эта работа несет много соответствий с иконописью: элементы стиля изображения ангела напоминают стиль изображения в русской иконописи, приближая цель изображения к возвышению. Сам ангел показан в молитвенной позе, поднимая руки к небесам, но его тело выглядит расслаблено. Доминирующие цвета в изображении — красный и золотой, значительные цвета в иконах. Золотой цвет многозначен, от изображения пространства, до возвышения святых фигур, красный цвет обычно служит для изображения сил жизни и добра, и нередко использовался в изображении серафимов. Арка, в которой ангел стоит, тоже изображена золотом, возвышая это пространство. Крылья ангела сложены будто для защиты ангела от вреда, но также имеют качества символа. Этот серафим изображен с возвышением, уважением. Он показан, как мирный, сдержанный хранитель святой земли, держащий под контролем свои животные качества, которые Таннинг выделила в «Ангелах хранителях».

В «Голове Ангела, после Рембрандта» Винсент Ван Гог, вдохновившись мастером, изобразил ангела в ярком колорите. В этой работе фокальной точкой является голова ангела — будучи самым светлым пятном на холсте, голова сильнее подчеркивается нимбом, который, в отличие от традиционных изображений, испускает лучи вокруг ангела, освещая пространство его чистотой, и приводя к нему еще больше внимания. Сам ангел выглядит невероятно умиротворенным, его детализированная голова, по сравнению с другими частями полотна, вызывает восхищение, упование. Эта работа выполнена преимущественно в холодных тонах, но они не придают впечатления дискомфорта или безразличия, скорее они вызывают впечатление успокоения и доверия. В отличие от «Ангелов хранителей», эта работа выделяет умиротворяющее взаимодействие наблюдателя как человека с ангелом, показывает возвышенное как невероятный комфорт, умиротворение в трудный момент.

6. Сфинксы

1. Эрнст Фукс, «Сфинкс мистагог», фрагмент, 1966 2. Эрнст Фукс, «Сфинкс мистагог», 1966

В работе «Сфинкс мистагог» Эрнст Фукс изображает сфинкса, наблюдающего за ночным небом. Этот сфинкс мягко улыбается и вызывает впечатление умиротворения, доброжелательности, в отличие от амбивалентности классических сфинксов. Эта работа исполнена исключительно в синих оттенках, придавая картине атмосферу тайны. Рядом находится светлая форма, образованная из множества звезд, будто бы символ вселенского знания, изучаемого сфинксом. Сам сфинкс носит головной убор жреца, еще глубже укореняя себя в мистическом познании. Сфинкс, соответствуя своим традиционным образам хранителя великих знаний, будто ждет достойного путника, с которым он готов поделиться тайнами мистического мира.

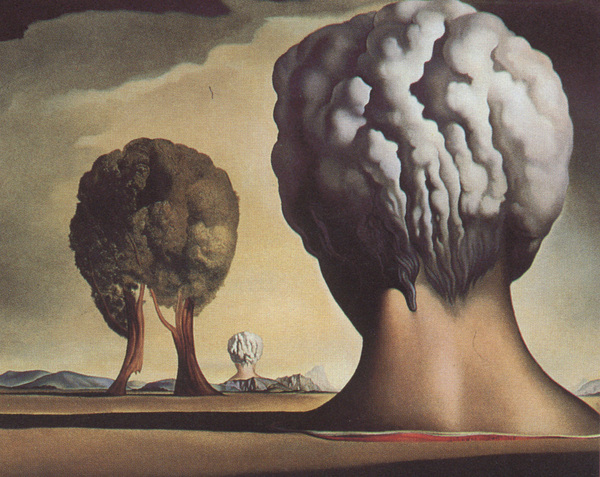

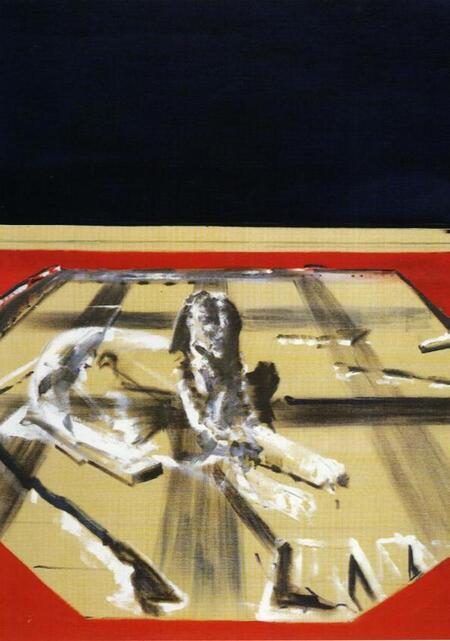

Сальвадор Дали, «Три сфинкса Бикини», 1947 слева Френсис Бейкон, «Сфинкс 2», 1952 справа

В картине «Три сфинкса Бикини» Сальвадор Дали изображает обыденный для его стиля сюрреалистичный пейзаж. Три «сфинкса» стоят на значительном расстоянии друг от друга, наполняя мертвую пустыню. Двое из них выглядят как идентичные человеческие головы, устремляющие взгляд вдаль, и создают впечатление, будто они продолжают тянуться дальше, за горизонт. Хотя детали дальней головы мы не видим, под ближайшей головой мы видим лужу крови. Сами головы имеют сходство с грибом ядерного взрыва. Третий сфинкс, образованный из двух деревьев, по форме похож на других. Эта работа, определенно предупреждающая об опасности ядерного оружия, будто пытается показать шокирующий мир считанные секунды после ядерной войны — ближайший сфинкс, символизирующий близких и знакомых нам людей, превращенный в ту потерю, которая нам ощутима, чью кровь мы знаем и видим, как на картине. Дальний сфинкс напоминает библейское понятие о ближнем — он подразумевает потерю других людей, которые не знакомы нам, но имеют не меньшее значение. Средний, древесный сфинкс ассоциируется с потерей природы, нечеловеческого мира, который также стоит не меньше человеческого, образуя идентичную другим сфинксам форму. В этой работе сфинксы приравниваются к судьбе — они несут знание угрозы, но не могут ее предотвратить. Они остаются лишь наблюдателями в ее манифестации.

В «Сфинкс II» Фрэнсис Бэкон изображает пустынное пространство со сфинксом. В работе бросается в глаза бездонное пространство, подразумевающееся перспективой и черной пустотой над основной частью картины. Видное нам пространство состоит из пустыни, окруженной огромным красным пятном. Детали пространства, включая сфинкса, изображены полупрозрачно и туманно, будто призраки, а колорит этих деталей ограничен контрастирующими черным и белым, ассоциирующимися со вспышкой. Детали помимо сфинкса почти не различимы, видны издалека, но у них отсутствует строгая форма, они будто раздроблены. Такое изображение, включая тревожную атмосферу, намекает на массовое уничтожение, в таком жестоком контексте, смотря на красное кольцо, вспоминается река Флегетон, протекающая в седьмом кругу ада Данте. При таком сравнении, сфинкс теряет свое отношение к мудрости, но начинает приравниваться кентаврам, предотвращающим побег грешников из реки, он становится могучим стражем мира и спокойствия.

7. Ведьмы

Эдвард Мунк, «Русалка», 1896

В «Русалке» Эдвард Мунк изображает нагую девушку ночью на мелководье. В этой композиции подавляют темно-синие оттенки, а качество мазка создает мистическое впечатление. Цвет русалки похож на цвет лунного отражения в воде, ассоциируя ее с загадочным и волшебным, а ее слияние с природной композицией связывает ее с окружающей ее природой. Поза русалки не расслаблена, она будто бы готовится уплыть, а взгляд пристальный и даже угрожающий. Она создает впечатление настороженного животного, готового вот-вот убежать, далекого от человечества или взаимодействия с ним.

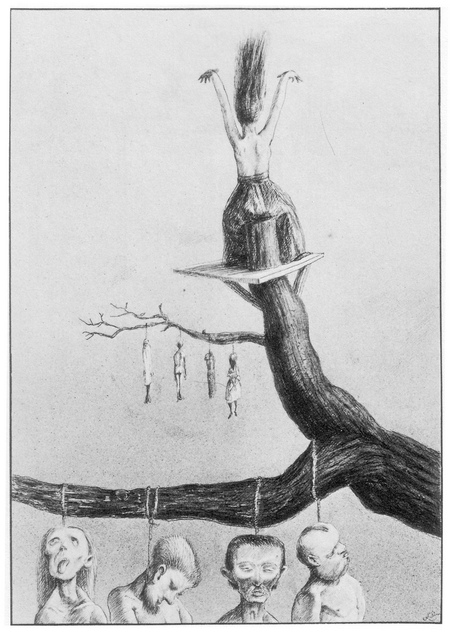

Альфред Кубин, «Ведьма», 1900 слева Эдвард Мунк, «Вампир», 1895 справа

В «Ведьме» Альфред Кубин изображает почти сюрреалистическую сцену: на дереве повешены трупы, а над ними, на верхушке дерева сидит женщина, отвернутая от зрителя. Трупы на нижней ветке изображены гротескно, их лица искажены посмертной гримасой, но трупы на верхней ветке значительно меньше. На отпиленной верхушке дерева, на обустроенной жердочке сидит ведьма, упомянутая в названии картины. Она высоко поднимает свои руки и направляет свои ладони, будто колдует, ее волосы стоят дыбом. Такая композиция наталкивает на мысль, что она убила людей, свисающих с дерева. Ее обустройство на дереве также намекает на прерывание жизни, уход от натуральных сил ради своего блага. Ее поза также выглядит, будто бы она повешена вверх ногами, что читается как ее потеря контроля над собой и своей жизнью, будто она стала медиатором чего-то большего. Эта ведьма, в отличие от «Русалки», противопоставляется всему живому — не только людям, но и природе.

В «Вампире» Эдвард Мунк изображает другую сцену: Женщина любяще обнимает мужчину. Она держит его в своих руках и нежно целует его в шею. Вампир выглядит, будто бы она привлекает к себе тепло — ее яркие красные волосы будто наполняют ее энергией. Она обхватывает мужчину, своей рукой закрывая его лицо, будто скрывая его от внешнего мира. Хотя тело мужчины на первый взгляд заметно, оно сливается с пустым фоном, и может показаться, будто вампир держит его окровавленную оторванную голову, что позволяет взглянуть на сцену с более мрачной точки зрения: вампир испивает последнюю кровь из тела мужчины, пересилив его. Такая двойственность восприятия создает впечатление ведьмы, способной на больший обман и коварство, чем «Русалка» того же Мунка, но сохраняющей больше рассудка, чем «Ведьма» Кубина.

8. Заключение

Работая над новыми образами мистических существ, пространств и фигур, художники все чаще изображали их в отличающихся, а иногда кардинально нетрадиционных подходах. Быстрый рост искусства символизма, экспрессионизма, сюрреализма заряжал эти работы экстремальными и абстрактными приемами, вдохновлявшими дальнейшие эксперименты на полотне. Пока некоторые видели в сверхъестественном отражение зла нашего мира, другие находили в себе сочувствие к монстрам.