Мотив сновидений в ранней анимации

Концепция

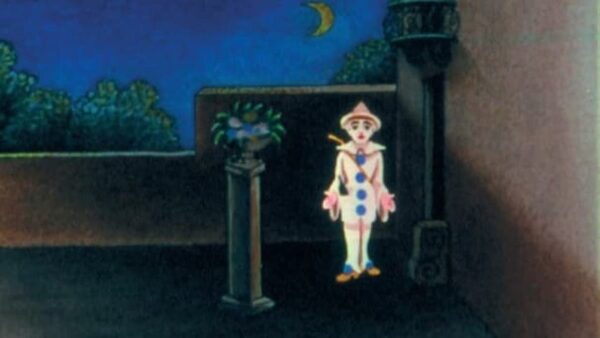

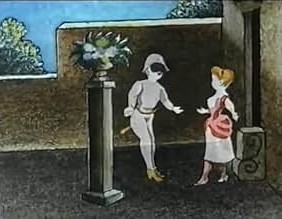

Во времена, когда всё быстрее развивались технологии, расширяющие возможности для показа видеоматериалов, появление анимации как феномена было неизбежно. Уже в 1892 году Эмиль Рейно представляет публике «Бедного Пьеро», демонстрирующего работу его изобретения — оптического театра, созданного задолго до появления кинематографа Братьев Люмьер и их «Прибытия поезда», и становится предвестником мультипликации, однако не закрепляется как создатель первого мультфильма. Вскоре родившийся новый вид самовыражения скоро набрал популярность среди зрителей и авторов со всего мира и тесно вплелся в киноматограф.

Эмиль Рейно, «Бедный Пьеро» (1892)

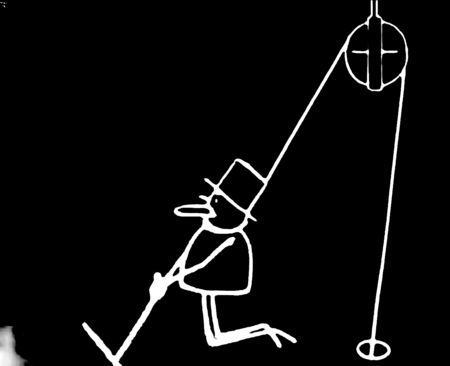

Первые анимационные работы, или «двигающиеся картинки» выделялись своей очевидной примитивностью за счёт экспериментальности. Короткий фильм «Зачарованный рисунок» («The Enchanted drawing») Джеймса Стюарта Блэктона, созданный в 1900 году и имеющий в себе фрагменты, где была использована покадровая съемка, создающая иллюзию самостоятельного изменения картинки, стал точкой отсчёта начала истории американской анимации. В своём следующем фильме «Юмористические фазы забавных лиц» («Humorous Phases of Funny Faces») Блэктон продолжил изучать свои способности в создании «двигающихся картинок», используя как покадровое изображение рисунков на школьной доске, так и бумажную перекладку. Он мастерски совмещает оба метода анимации и вдохновляет последовать за собой других художников и кинорежиссеров. Возник спрос на новые фильмы, сделанные с помощью новой невероятной техники. Вскоре в 1908 году Эмиль Коль, скорее всего вдохновленный упомянутыми работами, делает свой вклад в развитие анимации, создавая «Фантасмагорию"(«Fantasmagorie»), которая полностью состоит из рисунков на бумаге. Количество труда, вложенного в эти короткие метры поражало и привлекало зрителей. Изначально бывшие новинкой «двигающиеся картинки» постепенно совершенствались и принимали новые формы в руках творческих людей, независимо от того делали они их для самовыражения или получения прибыли. Авторы только возникшей мультипликации начали думать над сюжетами, которые могли бы сойтись с ней и в полной мере раскрыть их потенциал как аниматоров.

Эмиль Коль, «Фантасмагория» (1908)

Мотив сновидений часто встречается в ранних анимациях того времени и этот феномен можно с легкостью объяснить: при работе с такой тематикой у авторов появляется полная свобода в плане сторителлинга и визуализации. Художники, овладевшие новой технологией, стремились улучшить свои навыки и сильнее самовыразиться. Все понимают, что во снах не работают правила логики, физики или пространства и поэтому все эти искажения дают больше возможностей для дальнейшего изображения на экране. Работа с таким сюжетом превращается в эксперимент для автора и в демонстрацию способностей мультипликации для зрителя.

В данном исследовании я хочу проследить за фильмами, в которых вымышленные герои погружаются в мир грёз: за тем, как авторы его иллюстрируют и как используют для анимационных экспериментов, а также за тем, как с годами меняется эта тематика и канон её изображения.

Рубрикатор

1. Артур Мельбурн-Купер 2. Эмиль Коль 3. Уинзор Маккей 4. Пол Терри 5. Флейшеры 6. Заключение

Артур Мельбурн-Купер

Артур Мельбурн-Купер, «Сны о стране игрушек» (1908)

Одним из первых кто изобразил мир сновидений с помощью мультипликации стал Артур Мельбурн-Купер — кинорежиссер и известный пионер в области анимации. Короткий фильм «Сны о стране игрушек», выпущенный в 1908 году, совмещает реальную съемку и анимацию и рассказывает о впечатленном мальчике, которому после похода в магазин игрушек, снится волшебный мир. Автор экспериментирует с предметной анимацией и, используя тему сновидений, создаёт незамысловатые сюжеты с существующими игрушками. В последующих своих фильмах Мельбурн-Купер возвращается к навыкам и приёмам, которым он научился при работе со «Снами…»

Артур Мельбурн-Купер, «Сны о стране игрушек» (1908)

Эмиль Коль

Раннее упомянутый Эмиль Коль также прибегал к использованию сна, как пространства для фантазии и экспериментов. С самого детства он чувствовал любовь к творчеству и необходимость в постоянном рисовании. Только к 1907 году 50-летний Эмиль Коль открыл для себя кино, а идея создания анимации вероятно пришла после просмотра работ Блэктона.¹

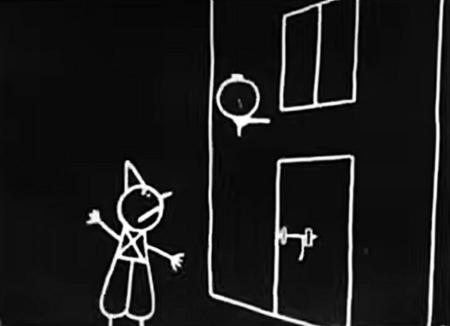

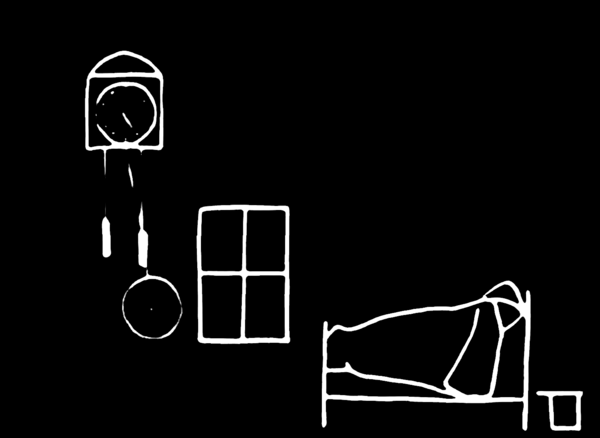

Эмиль Коль, «Кошмар Фантоши» (1908)

Эмиль Коль, «Кошмар Фантоши» (1908)

Коль всегда с энтузиазмом подходил к своим работам. Хотя его «Фантасмагория» уже отличалась сложно уловимым и нереалистичным сюжетом, «Кошмар Фантоши» стал олицетворением его потока сознания. Главный герой фильма ложится спать и вокруг него начинают происходить необъяснимые вещи. Показывая сон персонажа, Эмиль Коль позволяет себе в полной мере освободиться от рамок сюжета. Его герои постоянно трансформируются, плавно меняют состояние своего тела, разрушают представления о пространстве и в целом дают зрителю ощутить нахождение во сне.

Эмиль Коль, «Сон официанта кафе» (1910)

Следующая работа Эмиля Коля, где персонаж погружается в сон — «Сон официанта кафе», выпущенный в 1910 году. На подобии «Снов о стране игрушек» фильм делится на две части: реальный мир и мир грёз. Главный герой засыпает на работе и мы видим четкий переход к его сновидению, где начинается анимационный фрагмент. В этом фильме автор ещё больше экспериментирует с мультипликацией и с тем, что с ее помощью можно сделать. С самого начала видно увеличенное использование бумажной перекладки: у героев отделены те части тела, которые впоследствии становятся подвижными.

Эмиль Коль, «Сон официанта кафе» (1910)

Эмиль Коль всё так же совмещает несколько анимационных техник, но развивает их и дорабатывает. Кроме перекладки и покадровой анимации появляется использование предметов и создание иллюзии взаимодействия нарисованного персонажа и реального человека. В одном фрагменте и вовсе возникает анимация, сделанная с помощью реального жука.

Эмиль Коль не продумывает дальнейшие действия в фильме, он действует исходя из своей фантазии и экспериментирует с ней, создавая новые образы и методы, которые легко складываются с темой сновидений в работе.

Уинзор Маккей

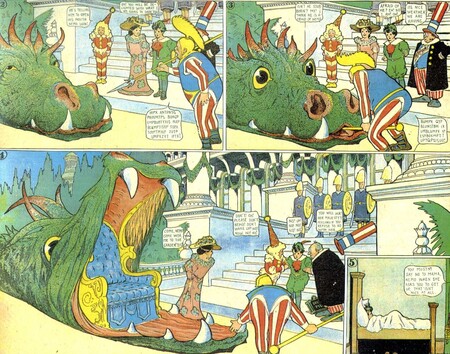

Уинзор Маккей, отрывок из комикса «Маленький Немо» (1908), Уинзор Маккей, «Маленький Немо» (1911)

Одной из самых важных фигур в истории анимации стал Уинзор Маккей. Будучи художником-комиксистом, создавая свои миры, он виртуозно обращался с цветами, персонажами и перспективой. В 1905 году стал распространяться его «Маленький Немо», публикующийся на страницах «New York Herald», а уже через 6 лет герои популярной серии комиксов сделали свои первые движения в одноименном фильме. В работе Маккея заметен его профессионализм в сфере иллюстрации. Вся анимация нарисована на бумаге, на которой герои ощущаются живыми и трехмерными. Как и выше упомянутые авторы, Маккей использует изображение сновидения, чтобы по полному раскрыть свой потенциал — сюжеты комиксов про маленького Немо всегда проходят в мире его снов («Slumberland»).³

Уинзор Маккей, отрывок из комикса «Маленький Немо» (1906), Уинзор Маккей, «Маленький Немо» (1911)

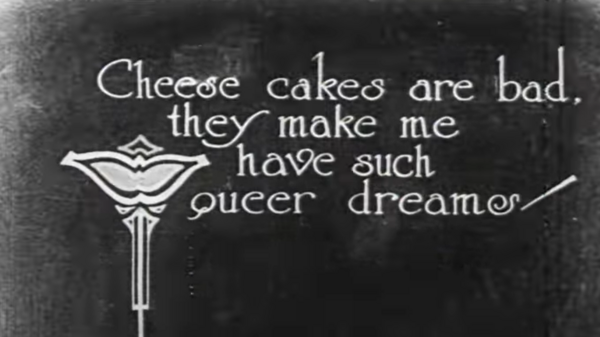

В 1921 году Уинзор Маккей публикует первый фильм из серии «Сон любителя гренок с сыром» под названием «Водевиль жуков». Как и «Маленький Немо» он основан на его комиксах. Когда Маккей только начинал полноценно работать над иллюстрированными историями, «Dreams of the Rarebit Fiend» стала его первой работой посвященной исследованию возможностей снов.

«Водевиль жуков» начинается с демонстрации героя, прилягшего поспать после еды, которая «вызывает странные сны». Дальше персонаж отправляется в мир грёз, который изображен как просмотр представлений в театре. В этом фильме Уинзор Маккей мог экспериментировать с анимацией жуков, выступающих на сцене: анализировать взаимодействия между персонажами их движения и в целом делать всё, что захочется.

Уинзор Маккей, «Водевиль жуков» (1921)

Уинзор Маккей, «Водевиль жуков» (1921)

Уинзор Маккей, «Водевиль жуков» (1921)

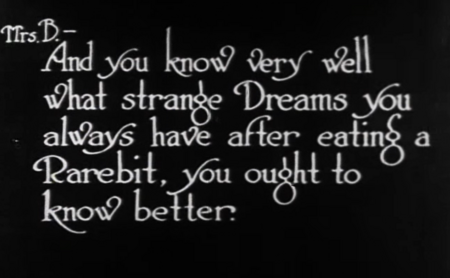

В том же году в следующей работе из серии под названием «Питомец», Уинзор Маккей показывает сон замужней пары. Муж говорит жене, что от гренок с сыром бывают странные сны, отсылаясь к прошлому фильму, и ложится спать. По сравнению с другими работами «Питомец» проигрывает по экспериментальности анимации, отдавая предпочтение чёткому сюжету.

Уинзор Маккей, «Питомец» (1921)

Роберт Уинзор Маккей, «Летающий дом» (1921)

В последнем фильме из серии появляются те же герои, что и в «Питомце»: муж и жена. Они снова лежат в кровати, готовясь ко сну, и напоминают о гренках с сыром и странных снах. В этом сюжете муж модифицирует дом и вместе с женой улетает на нём на разные локации. Этот фильм, как и прошлые, имеет комедийные черты и цель развеселить публику. В анимации самого дома же, попадающего в различные места, Уинзор Маккей продемонстрировал свои умения в перспективе и чувстве пространства.

Роберт Уинзор Маккей, «Летающий дом» (1921)

Пол Терри

Пол Терри, «Сон в летний день» (1929)

Американский художник-мультипликатор Пол Хоултон Терри, в 1914 году увлекшийся анимацией из-за Уинзора Маккея, в 1929 становится режиссёром для короткого мультфильма про погрузившегося в мир грёз фермера Аль Фальфе. «Сон в летний день» как и большинство фильмов, в которых главным пространством для действий становится сон, начинается с героя, ложащегося спать. По канону сюжета мир вокруг персонажа постоянно деформируется, принимает новые формы и разрушает представления о пространстве. Ощущается влияние развивавшегося тогда сюрреализма.

Флейшеры

Даже среди гигантской фильмографии Флейшеров можно найти фильм, демонстрирующий сновидения. «Где-то в Стране Грёз» 1936 года очень напоминает ранее упомянутый фильм Артура Мельбурн-Купера «Сны о стране игрушек» 1908-го. Сюжет работы Флейшеров поделён на несколько частей, изображающих мир реальный и мир грёз. В нем главными героями становятся дети, которые проходят мимо разных магазинов и, впечатленные товарами, которые они не могут себе позволить, ложатся дома спать и проваливаются в удивительное место. Из визуала можно отметить способ отличия мира грёз от реальности: в воображении выделяются кукольные декоративные фоны, контрастирующие с рисованными. Сюжет, частично взятый из фильма 1908 года, в дальнейшем трансформируется и совершенствуется в будущей работе великого кинорежиссёра.

Дэйв Флейшер, «Где-то в Стране Грез» (1936)

Заключение

Итак, в работах ранней анимации не раз проглядывается мотив сновидений. Эта тема не только была знакома каждому зрителю, но и могла освободить авторов от замысловатых сюжетов, позволить им прочувствовать анимацию и отдаться ей. В фильмах, построенных на сновидениях так же проглядываются определенные закономерности к примеру деление мира на «до и после» (мир реальный и мир грёз).

Благодаря такой практике авторам было легче экспериментировать и демонстрировать зрителям разные виды создания движения, не боясь потерять их внимание и интерес.

Crafton D. Emile Cohl, caricature, and film. — Princeton University Press, 2014.

De Vries T., Mul A. " They Thought it was a Marvel»: Arthur Melbourne-Cooper (1874-1961): Pioneer of Puppet Animation. — Amsterdam University Press, 2009.

McCay W., Horay P. Little Nemo. — Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1974.