Манифеста 10: экспонирование современного искусства в стенах Эрмитажа

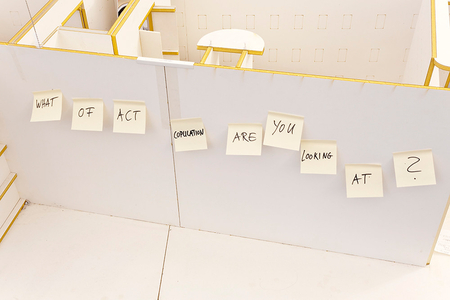

Исследование посвящено анализу техник экспонирования современного искусства в классических и монументальных культурных институциях.

Любопытным примером для изучения стала «Манифеста 10» — международная биеннале современного искусства, проходившая в стенах Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Выставление современного искусства в России, в частности в Эрмитаже, не раз становилось причиной скандалов и общественных разногласий (выставка братьев Чапман), так как для большинства «comtemporary art» является неясным, провокационным, невнятным и противоречивым по своей форме и смыслу.

Еще одним «камнем преткновения» при внедрении новаторского в традиционные культурные институты является геополитический контекст места/страны/города в котором проводятся международные выставки современного искусства, его невозможно не учитывать. Поэтому прежде чем перейти к анализу экспозиции Манифесты, важно рассказать о концепции биеннале и о политической обстановке России в 2013–2014 годах.

«Современное искусство не просто попадает в особые исторические, культурные и политические условия — оно само является подобным условием»¹.

Панорама Дворцовой площади Санкт-Петербурга, (слева Зимний дворец, справа здание Главного Штаба)

История создания биеналле

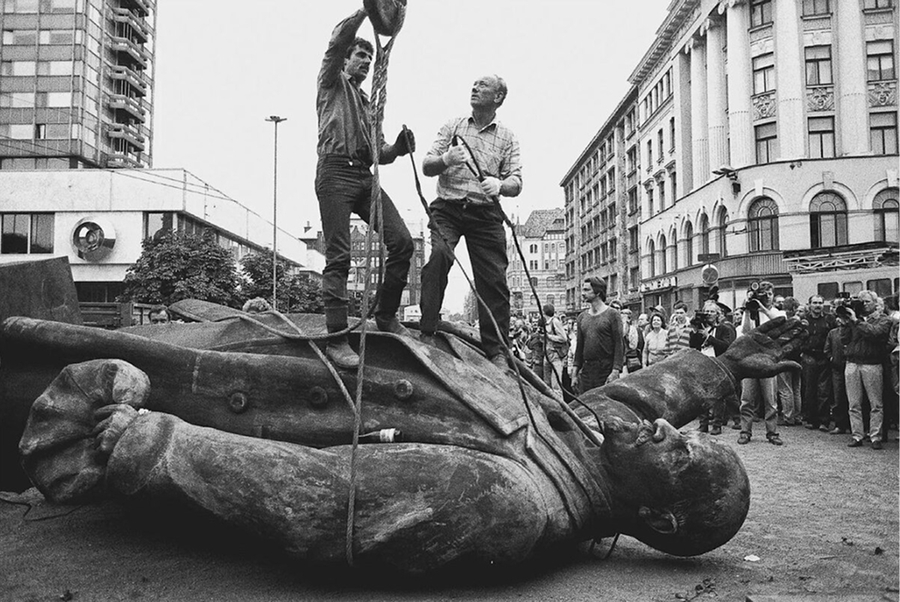

«Манифеста» была задумана в 1990-х годах после падения Берлинской стены и распада СССР пятнадцатью европейскими странами, как желание преодолеть обособленность художественной практики в разных частях Европы.

Особенностью концепции стала ее кочующая, гибкая и исследовательская структура: «Перемещение с места на место позволяет нам смотреть на искусство шире, чем это возможно для локальных музеев и институтов, но в то же время требует всякий раз приспосабливаться в новой для нас художественной, социальной, культурной и политической среде», сказал директор «Манифесты» — Хедвиг Фейен.

1 — Падение Берлинской стены, 1989 год. 2 — Демонтаж помятника В. И. Ленина, 1991 год.

Концепция «Манифесты 10», геополитический контекст

Для десятой «Манифесты» в 2011 году был выбран Санкт-Петербург, как идеальное символическое место «окна в Европу», возводящее новые «культурные мосты». Однако к 2014 году эти «мосты» оказались в эпицентре геополитического шторма: аннексия Крыма, война на востоке Украины, законы против ЛГБТ. Поэтому рефлексирующая концепция о диалоге культур обрела зловещую актуальность. Так как упоминание монархического прошлого могло легко превратиться в невольный комментарий к возрождению имперских амбиций России 2014 года.

Вместе с этим некоторые художники призвали бойкотировать проведение «Манифесты» в связи с политической ситуацией, что еще больше обострило возможный срыв биеннале. Однако организаторы и дирекция смело приняли этот «вызов», говоря о том, что современное искусство неотделимо от политических противостояний, а факт разногласий естественен. В итоге от участия отказались менее 10 художников и творческих объединений.

«Наше кредо — этическая независимость куратора и художника и вместе с тем поддержка всех, кто борется за свободу самовыражения и против любой власти, противопоставляющей ему силу или цензуру».

Хедвиг Фейен

Сайт с петицией направленной на байкотирование «Манифесты 10», 2014 год.

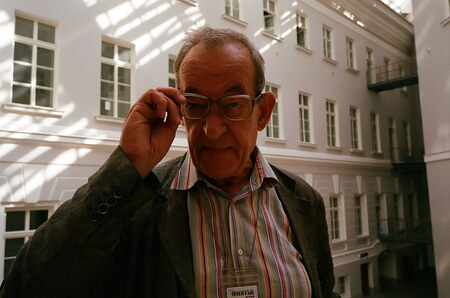

Кураторская работа

Руководителем «Манифесты 10» пригласили опытного, независимого немецкого куратора Каспера Кёнига, «…хорошо знающего, как осуществляется работа с большим музейным собранием, обладающего непререкаемой репутацией как в общественной сфере, так и в академических кругах»¹.

Каспер отошел от основного понятия «биеннале» и предложил сконцентрироваться только на зданиях Эрмитажа, объединить две диаметрально противоположные его части: Зимний дворец и Главный штаб.

Задача была непростой, так как здание Зимнего дворца — очень яркий и насыщенный визуальный нарратив XVIII века, который сложно перебить. Реновированное здание Главного Штаба напротив, выступает удобной площадкой для показа внеформатных объектов, так как представляет собой выставочную концепцию белого куба.

Таким образом Кёниг выявил несколько техник экспонирования, которые и были взяты за основу анализа:

- Институциональный диалог, - Site-Specific инсталляции, - Кураторский канон.

1 — Залы Зимнего Дворца; 2 — Залы Главного штаба.

Несмотря на то, что фокус исследования направлен на анализ техник экспонирования, рубрикация поделена по пространствам Зимнего дворца и Главного штаба, так как в первую очередь именно архитектура задавала контекст. За анализ взяты далеко не все 55 объектов, выделены ключевые, однако этого достаточно для формулирования общего тезиса и вывода.

Рубрикатор

I. Концепция

- История возникновения бинеале - История создание «Манифесты 10», геополитический контекст - Кураторская работа

II. Зимний дворец

III. Главный штаб

IV. Заключение

II. Зимний Дворец

Зимний дворец, вид сверху

Первым объектом, с которым встречался зритель «Манифесты 10» стала работа бельгийского художника Франсиса Алиса «Лада „Копейка“». Объект достаточно символичен для концепция биеннале, однако имеет исключительно положительный подтекст.

Франсис Алис реализовал свою давнюю мечту, корни которой уходят в юность. Тогда его брат предложил сбежать от буржуазной жизни и доехать на «Ладе» из Брюсселя в тогда еще Ленинграда. Для европейцев эта машина была символом общего дела и альтернативного образа жизни, однако первая попытка закончилась провалом еще в Германии.

Спустя 30 лет бельгиец повторил путешествие на «Ладе-копейке» 1977 года. Добравшись до цели, он завершил свой перформанс в Большом дворе Зимнего Дворца, нарочно врезавшись в дерево. Для художника этот жест не имел трагичного подтекста — он символизировал завершение детской фантазии и одновременно новое начало.

Франсис Алис «Лада „Копейка“», 2014 год.

Франсис Алис «Лада „Копейка“», 2014 год.

Видеозапись, документировавшая весь путь, была показана в Главном штабе. Эта живая инсталляция-перформанс, созданная специально для биеннале (site-specific) имеет отсылки и к институционального диалогу с самим городом, как вновь открытым «окном в Европу».

«Пинание» Лары Фаваретто было создано специально для «Манифесты 10» и расположилось в зале Геракла. Бетонные блоки резко контрастировали с гармонией греческих скульптур VI в до н. э.

Объекты итальянской художницы соответствовали канону биеннале, путем сравнительного показа наводили зрителя на размышления о разности и схожести формы и содержания, создавая диалог между культурами.

«Пинание» Лара Фаваретто, 2013 год.

«Дама с собачкой» Катарины Фрич уместно и понятно вписалась в залы Будуара Зимнего дворца, относящиеся к личным императорским покоям. Работа немецкой художники полноценно работает как институциональной диалог. Рокайльная дама с собачкой в прямом и переносном смысле, составленная из раковин и окрашенная в барочный розовый оттенок выглядит как неотъемлемая часть аристократического будуара XIX века.

Катарина Фрич «Дама с собачкой», 2004 год.

Свою инсталляция «Я хочу только, чтобы вы меня любили» Тацу Ниси строит вокруг одной из парадных хрустальных люстр. Японский художник буквально работает с предметом наследия, создает вокруг него ностальгическую обстановку советского быта (музей в музее), меняя местами внутреннее и внешнее.

«Я хочу только, чтобы вы меня любили» Тацу Ниси, 2014 год.

«Я хочу только, чтобы вы меня любили» Тацу Ниси, 2014 год.

В военной галерее, где размещены 329 портретов генералов войны 1812 года был «спрятан» проект Ясумасы Моримура. Способ экспонирования, как и сама работа японского художника была раскритикована, так как ее было сложно заметить без пристального внимания.

Ясумаса Моримура убрал со стен зала портреты, которые отсутствовали во время Второй мировой войны (в то время более миллиона произведений из коллекции музея были эвакуированы), и на их месте оставил лишь зеленую ткань. Работа японского художника отличалась своей тонкостью, создавая вдумчивый диалог с непростой историей Эрмитажа, стены которого хранят память и военных лет.

Ясумаса Моримура, 2014 год.

Следующие две работы были выбраны Каспером Кёнигам согласно кураторскому канону, тем самым создав «подушку безопасности» от общественного мнения.

Произведения Йозефа Бойса и Герхарда Рихтера стали уже «классикой» современного искусства, поэтому их экспонирование было бы сложно оспорить.

Инсталляция Йозефа Бойса стала еще одним натюрмортом эпохи ГДР (Германская Демократическая Республика). Процесс тления продуктов необратим, что соотносится с духом фламандской и голландской эмблематической живописью XVII века, в зале с которой и были расположены «Экономические ценности».

«Экономические ценности» Йозеф Бойс, 1980 год.

«Эма. Обнаженная на лестнице», Герхард Рихтер 1966 год.

«Эма. Обнаженная на лестнице» — одна из первых и вследствие самая знаменитая работа Герхарда Рихтера, в основе которой цветная фотография, снятая на «Поляроид».

Работа немецкого мастера не создает прямую связь с Эрмитажем и наследием России, она является атрибутом уже признанного современного искусства, который рассказывает о «новой классике».

Картина органично вписалась в Аполлонов зал, гармонично сочетаясь с его постоянной экспозицией.

«Эма. Обнаженная на лестнице» Герхард Рихтер, 1966 год.

III. Главный штаб

Главный штаб, фасад здания

Как уже было упомянуто в концепции, вторая часть экспозиции биеннале была размещена в Главном штабе, новом корпусе Эрмитажа, впервые распахнувшего свои двери после масштабной реновации.

Важно отметить, что в здании Зимнего дворца сама архитектура задавала контекст объектам и художники работали уже в готовым визуальным нарративом. Залы Главного штаба напротив, оборудованы по выставочной концепции белого куба, где исключительно объект задает контекст места.

За анализ были взяты основные тотальные инсталляции, расположенные в атриумах, так как именно они были расположены в начале экспозиции и задавали тон.

Отреставрированные внутренние дворы Главного штаба, превращенные в атриумы.

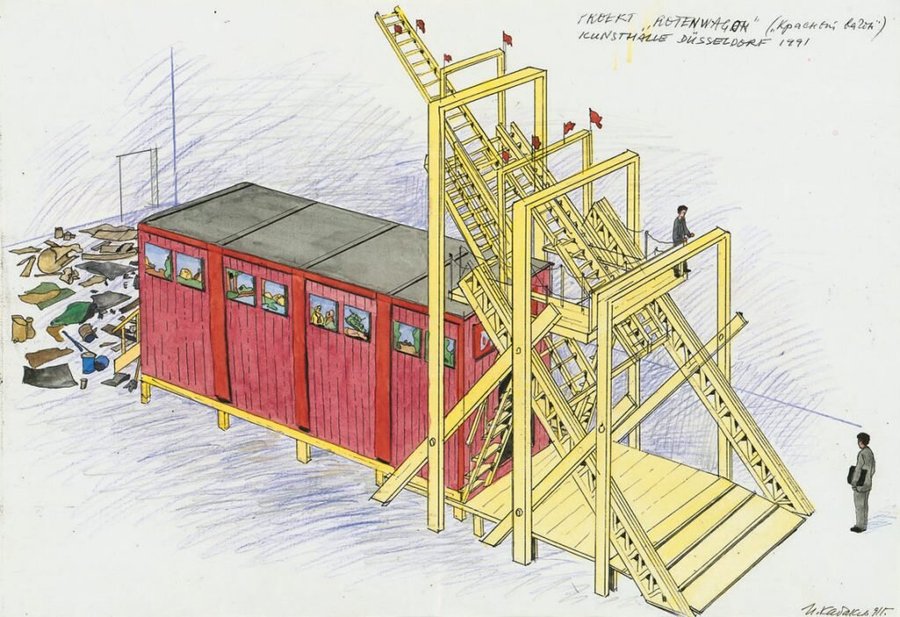

Первой работой на пути зрителя биеннале был «Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых, созданный в 1991 году. Это тотальная инсталляция иллюстрирующая всю история Советского Союза от начала и до конца, переосмысление коллективной травмы советского человека.

Кабаковы были приглашены Каспером по уже знакомому принципу кураторского канона, как ключевые фигуры русского (московского) концептуализма XX века.

Однако если говорить о диалоге культур, его здесь нет, «Красный вагон» это скорее монолог, ретроспектива России прошлого столетия.

эскиз «Красный вагон» Илья и Эмилия Кабаковы

«Красный вагон» Илья и Эмилия Кабаковы 1991 год.

«Красный вагон» Илья и Эмилия Кабаковы, 1991 год.

Далее представлены работы Тимура Новикова, еще одной ключевой фигуры русского современного искусства Ленинграда и Петербурга 1980-90-х годов. Его «Горизонты» в виде текстильных коллажей и минималистичных природных пейзажей были размещены в одном из просторных атриумом.

«Новые» Тимур Новиков, 1989 год.

«Горизонты» Тимур Новиков, XX век.

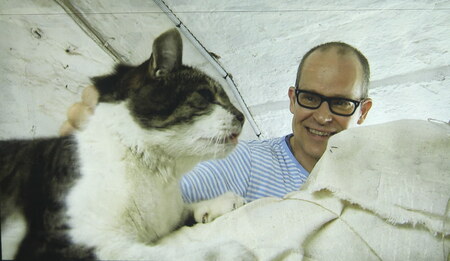

«Подвал» Эрика Ван Лисхаут стал узловым элементом выставки, «открывая широкой публике скрытую сторону Эрмитажа и в тоже же время подчиняя музей оптике восприятия художника»¹.

Лисхаут стал единственным, кто продолжил работать с внутренними аспектами музейной жизни Зимнего дворца, не находясь в нем. Тем самым «Подвал» поддерживает и прямо отвечает концепции «Манифесты 10».

Нидерландский художник провел 9 недель в подвалах Эрмитажа, изучая главных «стражей» музея, Эрмитажах котов, которые были завезены в Зимней дворец еще при Екатерине II. Он сделал множество зарисовок и фотографий котов, которые расположил в воссозданном подвальный коридоре.

фотографии подвалов Зимнего дворца, Эрик Ван Лисхаут, 2014 год.

«В подвале» Эрик Ван Лисхаут, 2014 год.

Тотальная инсталляция Томаса Хиршхорна стала не только самым популярным объектом выставки, но и формой, описывающей природу «Манифесты 10».

Французский художник рассуждает о культурном срезе, который «оголяет» и открывает нашему взгляду внутреннее устройство. «Прошлое прорывается наружу, забытые части истории выходят на свет»¹.

«Срез» Томас Хиршхорн, 2014 год.

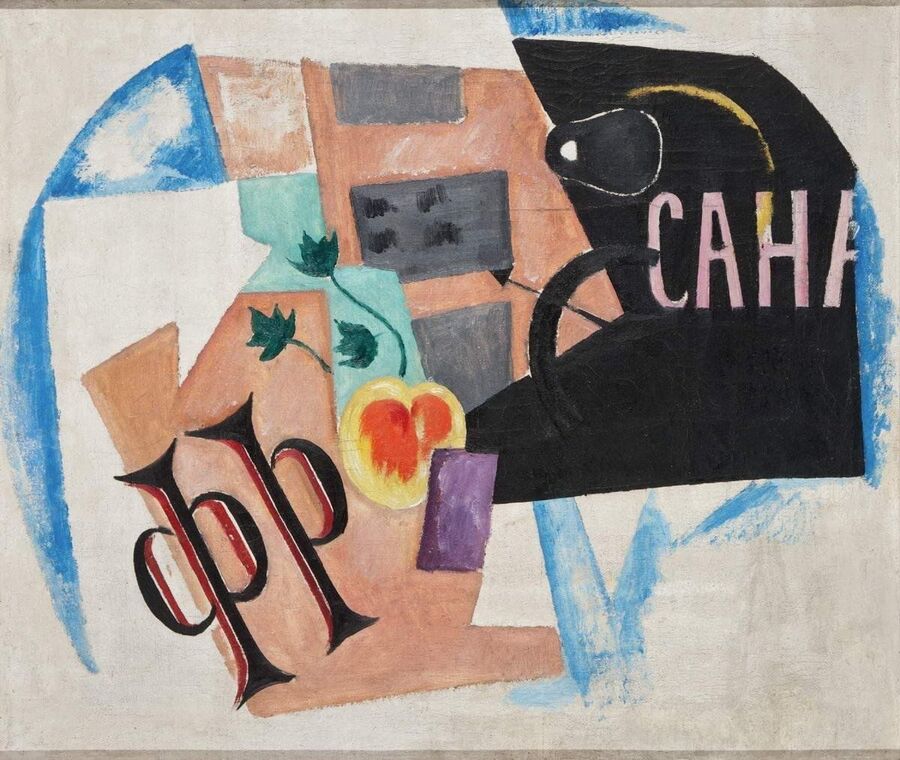

Мы видим наполовину снесенный советский многоквартирный дом, комнаты которого почти одинаковы, однако есть важная отличительная деталь, а точнее оммаж. В каждой комнате висит картина представителей русского революционного конструктивизма, среди которых Малевич, Розанова, Филонов, Родченко и Наумов.

«Срез» Томас Хиршхорн, 2014 год.

1 — «Натюрморт. Беспредметная композиция» О. В. Розанова, 1910-е года. 2 — «Плотник» К.Малевич, 1929 год.

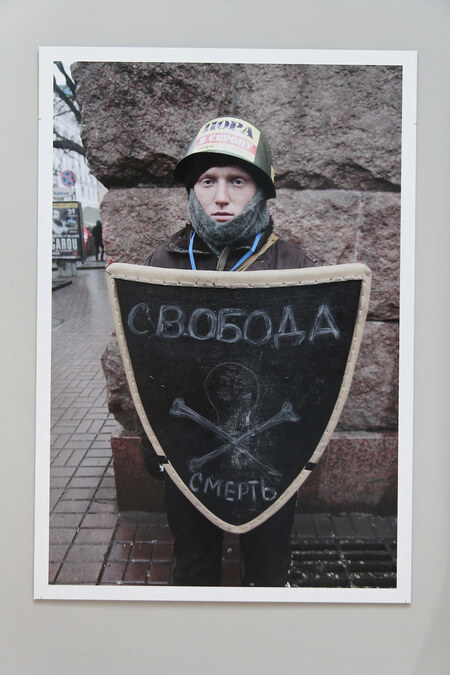

Фотографии Бориса Михайлова имеют особую значимость для всей экспозиции выставки, поэтому было важно обратить внимание на работы украинского фотографа именно в конце исследования.

В отличии от всех остальных художников, которые работали с переосмыслением истории и прошлым, документальные фотографии Михайлова рассказывают о настоящем, о том, что происходит в диалоге культуры в данных момент — «Евромайда́н (укр. Євромайдан) — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины»⁶.

«Работы Михайлова — это не репортажные снимки, будоражащие людей, это жизнь, увиденная изнутри. Люди разных социальных слоев, политических взглядов и убеждений, застрявшие в неизвестности и ожидании. Тайм-аут в истории страны»¹.

«Театр войны. Второй акт. Передышка» Борис Михайлов, 2013 год.

«Театр войны. Второй акт. Передышка» Борис Михайлов, 2013 год.

Заключение

Несмотря на большую критику и неоднозначность мнений о «Манифесте 10», она прошла максимально удачно для «кочующей» биеннале, которая оказалась в эпицентре геополитического конфликта. Сам факт ее проведения уже является большим достижением.

В условиях сильного пресса со стороны европейского арт-сообщества и начинающегося авторитаризма куратор смог грамотно выстроить логику экспозиции, сознательно отказываясь от прямой конфронтации.

Отобрав классиков современного искусства (Йозеф Бойс, Герхард Рихтер, Малевич, Новиков и др.), следуя кураторскому канону, Кёниг создал более знакомую и понятную среду для восприятия новаторского искусства. А благодаря грамотно выстроенному институциональному диалогу с архитектурой Зимнего дворца, зрителям удалось вступить в глубокий и сложный диалог с имперским наследием России, тем самым не затрагивая прямо актуальное политическое напряжения, однако и не игнорируя его.

Экспонирование в Главном штабе имеет важное символическое значение, так как новый корпус Эрмитажа открыл свои двери именно для современного искусства, став новым и в следствие основным его центром в Петербурге.

«Манифеста 10» показала себя как гибкую и адаптивную институцию, способную работать в напряженных и сложных условиях, доказывая, что что политический жест в искусстве может заключаться в том, чтобы задать правильный эстетический вопрос, а не выкрикивать лозунг.

Каталог выставки «Манифеста 10» / сост. К. Шнайдер; Фонд «Манифеста». — СПб. : Фонд «Манифеста», 2014. — 280 с.

Бишоп, К. Расеивание внимания / К. Бишоп; пер. с англ. А. Голубковой. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2021. — 208 с.

Официальный сайт выставки «Манифеста 10» [Электронный ресурс]. — URL: https://m10.manifesta.org/ru/manifesta-10/exhibition/index.html (дата обращения: 15.11.2023).

Смирнова, А. Манифеста 10 открылась в Эрмитаже [Электронный ресурс] / А. Смирнова // Buro 247. — 2014. — 28 июня. — URL: https://www.buro247.ru/culture/arts/manifesta-10-otkrylas-v-ermitazhe.html (дата обращения: 15.11.2023).

На руинах музея [Электронный ресурс] // Искусство-инфо. — 2022. — 15 марта. — URL: https://iskusstvo-info.ru/na-ruinah-muzeya/ (дата обращения: 15.11.2023).

Евромайдан [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. — 2024. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Евромайдан (дата обращения: 21.10.2024).

https://www.flickr.com/photos/manifestabiennial/albums/ (Дата обращения 20.11.2025)

https://www.hermitagemuseum.org/news/hm11_1_488?lng=cs (Дата обращения 20.11.2025)

https://www.thomashirschhorn.com/abschlag-manifesta10-the-european-biennial-of-contemporary-art-saint-petersburg-russia/ (Дата обращения 20.11.2025)

https://pikabu.ru/story/rassvetnyiy_peterburg_panorama_dvortsovoy_ploshchadi_12571799 (Дата обращения 20.11.2025)

https://www.change.org/p/kasper-könig-suspend-manifesta-10-2014-in-st-petersburg-until-russian-troops-are-withdrawn-from-ukraine (Дата обращения 20.11.2025)

https://artchive.ru/pavelfilonov/works/336647~Pobeda_nad_vechnost'ju (Дата обращения 20.11.2025)