Новый взгляд на тлен: vanitas и художники первой половины XX века

РУБРИКАТОР

• Концепция а) введение б) гипотеза • Экспрессионизм • Дадаизм • Сюрреализм • Выводы

КОНЦЕПЦИЯ

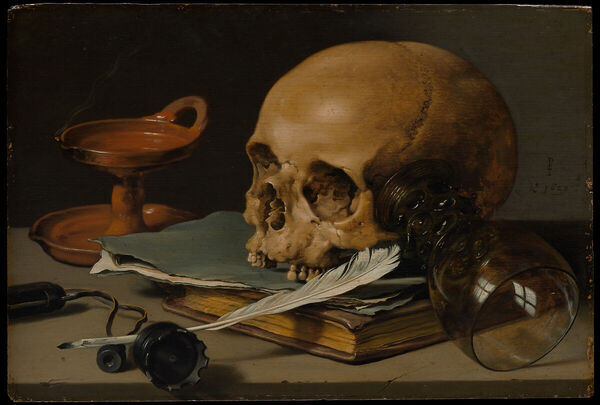

Vanitas — это жанр, возникший в голландской живописи XVII века и посвящённый размышлению о тленности человеческой жизни, конечности времени и хрупкости земных удовольствий. Его эстетика строилась на системе устойчивых символов: череп, свеча, песочные часы, гниющие фрукты, зеркала, сломанные предметы, мыльные пузыри, музыкальные инструменты. Все эти образы говорили зрителю одно и то же: жизнь мимолетна, красота исчезает, время невозможно остановить. Хотя vanitas родился конкретно в рамках голландского натюрморта, его принципы — тлен, распад, смерть, иллюзия, пустота, исчезновение формы — оказались значительно шире самого жанра. Он стал не только видом натюрморта, но и моделью мышления, которая снова и снова проявлялась в художественных направлениях разных стран и эпох.

ВВЕДЕНИЕ

Жанр vanitas всегда прослеживался в моменты кризиса. Зародился он в тяжелые годы Нидерландской революции, или Восьмидесятилетней войны Семнадцати провинций за независимость от испанского владычества. Люди ярко ощущали хрупкость и скоротечность жизни и выражали это через аллегорические натюрморты. Они показывали тлен, но делали это через красоту — как будто приручали смерть. Первая половина XX века стала временем, когда Европа впервые столкнулась с ощущением собственной гибели. Первая мировая война разрушила привычную картину мира, где искусство могло служить пространством гармонии и красоты. Если в XVII веке тлен, хрупкость и мимолетность осмыслялись через символы, то теперь они стали непосредственной реальностью. Люди перестали видеть смерть философской метафорой, она потеряла свой эстетический аспект. Благодаря массовой смерти, утрате веры в разум и распаду социальных и моральных опор родилась новая форма vanitas, но уже не как жанра, а как внутреннего состояния искусства, в котором исчезли иллюзии устойчивости, смысла и красоты.

ГИПОТЕЗА

В XX веке художники перестали изображать смерть прямо и стали встраивать ее в саму структуру искусства — через распад формы, иронию, холод и отсутствие жизни в самом художественном жесте.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Художников экспрессионизма интересует не то, как выглядит мир, а то, какие чувства он вызывает у человека. Для них именно эмоция — настоящий слой реальности, и поэтому живопись должна показывать внутреннее состояние. Мир у экспрессионистов как бы ломается под давлением чувства, а изображение превращается в прямое выражение человеческой боли и тревоги.

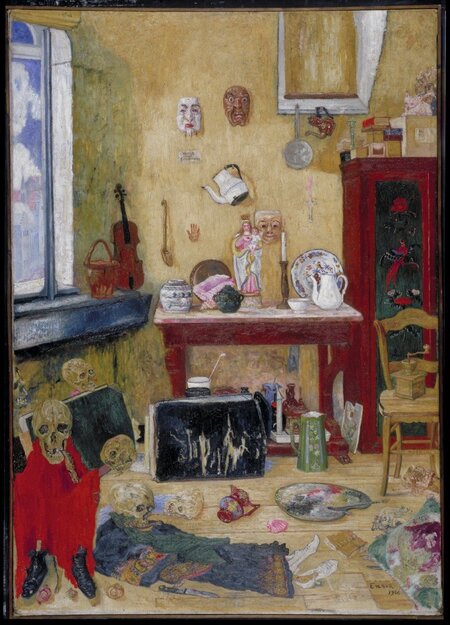

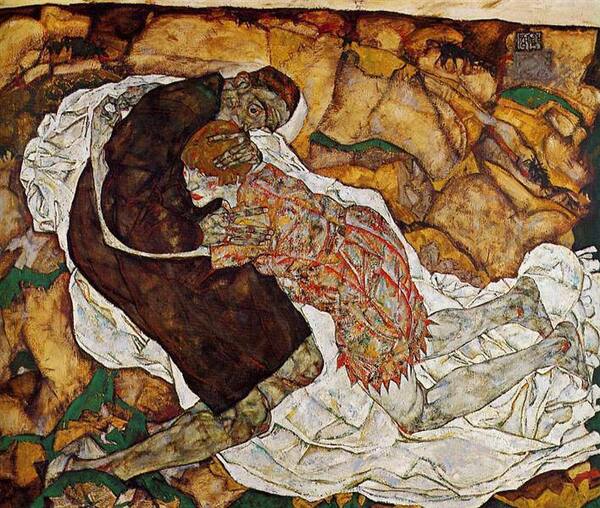

Джеймс Энсор, «Skeletons in the Studio», 1900 г. Эгон Шиле, «Death and Girl», 1915 г.

Эдвард Мунк, «Ashes», 1894 г.

В работах художников экспрессионизма еще прослеживаются традиционные символы vanitas: о бренности говорят черепа, скелеты и другие предметы, четко отсылающие к теме смерти. Также смерть раскрывается на картинах через контрасты в композиции и цветовой палитре.

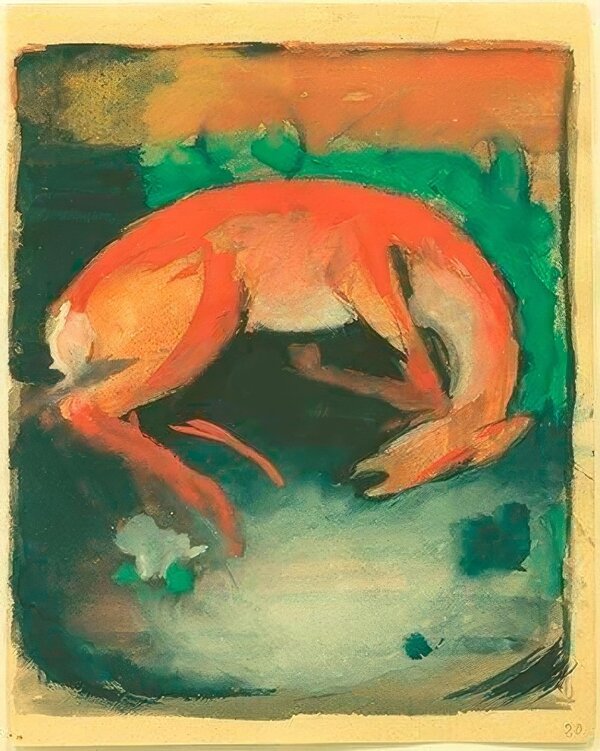

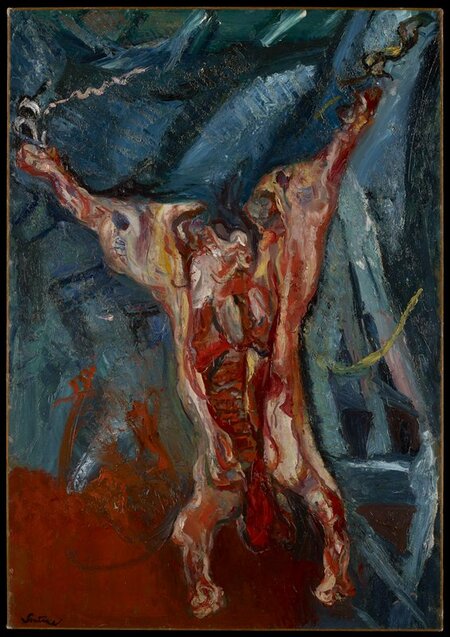

Франц Марк, «Dead Deer», 1913 г. Хаим Сутин, «Carcass of Beef», 1926 г.

Экспрессионисты, соблюдая уже сложившиеся художественные нормы, также изображают на своих полотнах мертвый скот — это могут быть и погибшие животные, и разделанные туши — главное, что художники сохраняют идею хрупкости жизни.

Эмиль Нольде, «Burial», 1915 г.

Смерть в экспрессионизме — не что-то естественное и понятное, а болезненный, мучительный процесс. Люди на картинах Эмиля Нольде как будто застывают в ужасе от окружающей их среды.

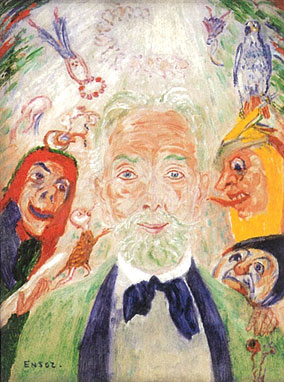

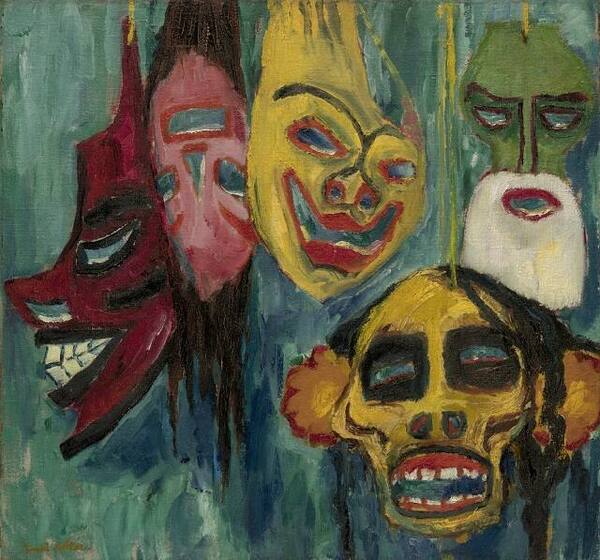

Джеймс Энсор, «Me and My Circle», 1939 г. Эмиль Нольде, «Masks», 1911 г.

На полотнах экспрессионистов стирается черта между одушевленным и и бездушным: лица превращаются в маски, а маски, наоборот, выглядят как человеческие гримасы.

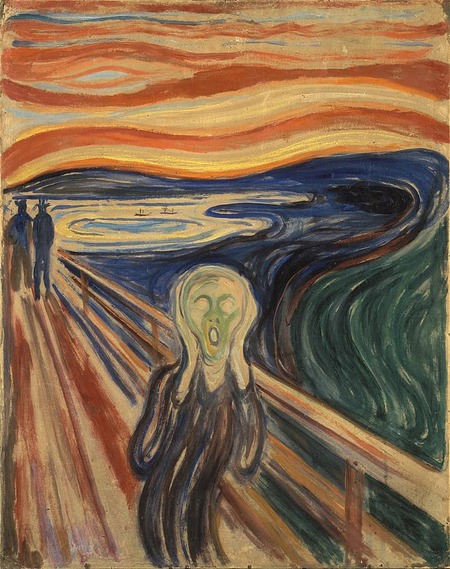

Эдвард Мунк, «The Scream», 1910 г. Эдвард Мунк, «Self-Portrait in Hell», 1903 г.

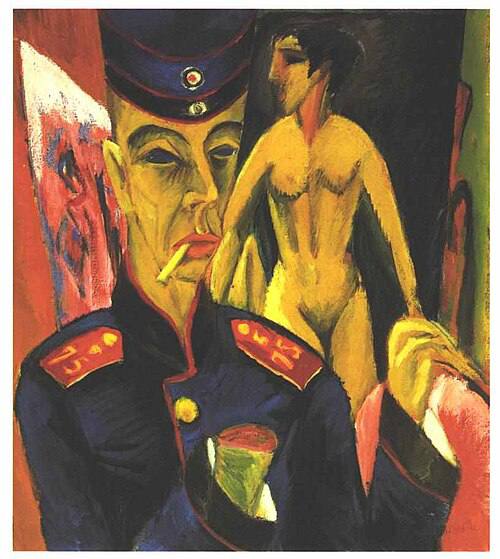

Эрнст Людвиг Кирхнер, «Self-Portrait as a Soldier», 1915 г. Эгон Шиле, «Self-Portrait», 1911 г.

Художники экспрессионизма часто искажают тело, меняя человеческие пропорции и изображая цвет кожи неестественно ярко, или, наоборот, тускло. Люди на картинах экспрессионистов предстают без конечностей, черты их лиц стираются, а тела выглядят болезненно истощенными. Таким образом, грань между жизнью и смертью становится расплывчатой — на первый план выходят чувства тревоги и напряжения.

ДАДАИЗМ

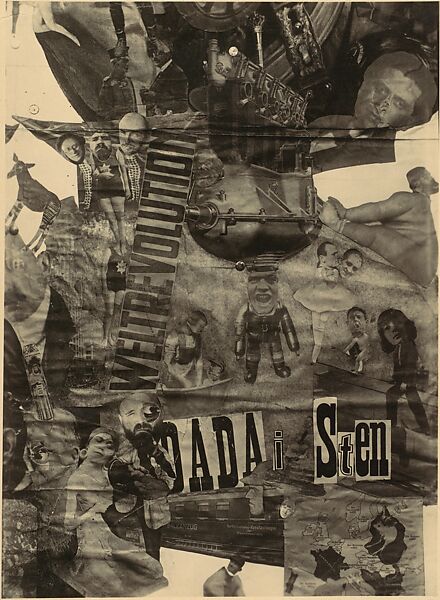

Движение возникает как реакция на ужасы и бессмысленность Первой мировой войны. Дадаисты отвергают художественные нормы, логику и эстетику, стремясь показать, что привычные ценности утратили смысл. Они создают коллажи и случайные композиции, чтобы показать хаос, пустоту и тленность через сам процесс создания искусства.

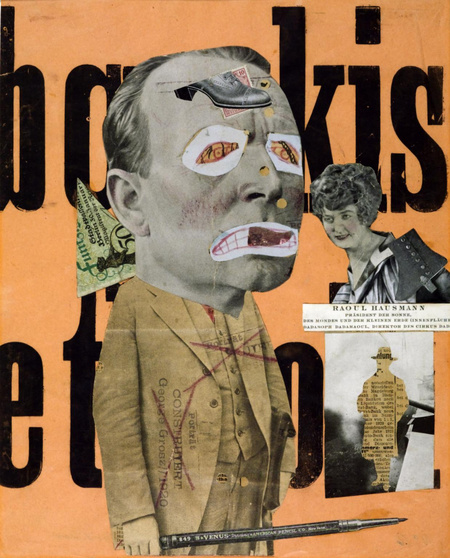

Рауль Хаусманн, «The Art Critic», 1920 г. Марсель Дюшан, «L.H.O.O.Q.», 1919 г.

Дадисты используют коллажи для того, чтобы показать разрыв целостного образа, превращая полотна в хаотичную сборку разнородных фрагментов. Периодически коллажи дадаистов приобретают ироническую окраску, высмеивая уже устоявшиеся нормы искусства.

Курт Швиттерс, «Mountain Graveyard», 1919 г. Курт Швиттерс, «Merzbild 5 B (Picture Red Heart-Church», 1919 г.

Курт Швиттерс — художник, создавший собственное художественное направление Merz, но все еще плотно связанный с дадаизмом — также разрушает форму, но делает это не только через коллажи. Художник разрушает композицию, отказываясь от логики и привычных связей.

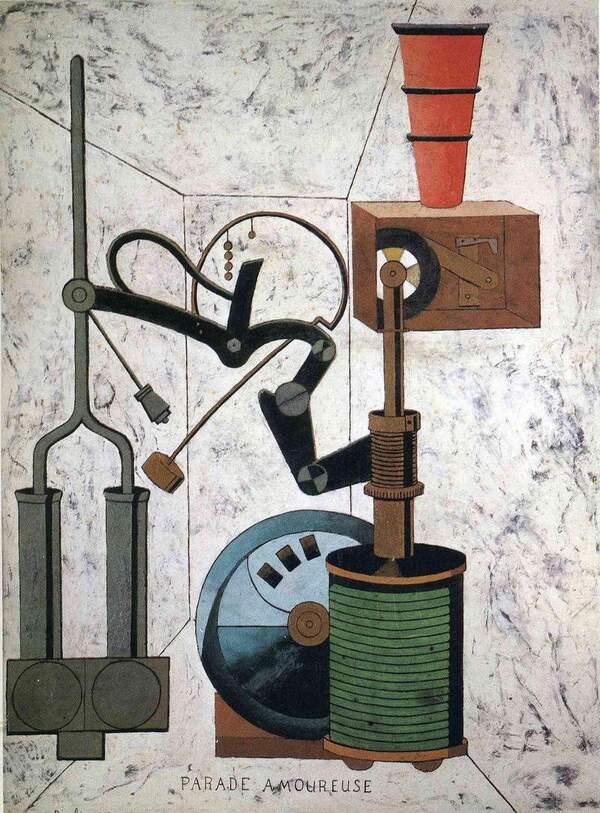

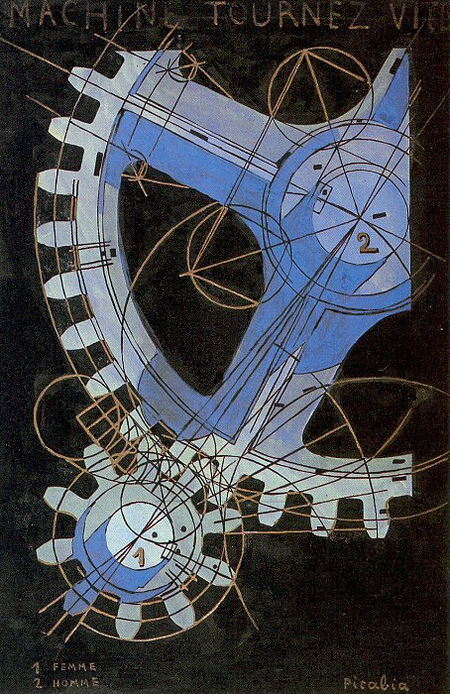

Фрэнсис Пикабиа, «Love Parade», 1917 г. Фрэнсис Пикабиа, «Machine tournez vite», 1916/1918 г.

Франсис Пикабиа, «Prostitution universelle», 11917 г.

Франсис Пикабиа изображает людей в виде машин и схем — так личность превращается в набор деталей, винтов, колес и проводов. Традиционный образ человека умирает, а искусство превращается в холодный технический объект.

Ханна Хех, «Weltrevolution», 1920 г. Рауль Хаусманн, «ABCD», 1920 г.

Вырезанные тела, разорванные лица, части машин на коллажах дадаистов — все говорит о распаде идентичности. Подход дадаистов демонстрирует смерть прежних смыслов не в образах, а в самой структуре работ.

СЮРРЕАЛИЗМ

Сюрреалисты стремились показать мир внутреннего сознания, сновидений и фантазий. Привычные формы и логика ломались: тела, предметы и пространство искажались и распадались, а время теряло привычную структуру.

Рене Магритт, «The Menaced Assassin», 1927 г.

Рене Магритт показывает смерть как абсурдное, почти театральное состояние мира. Убийство превращается в структурную пустоту, в которой исчезают все функции и эмоции.

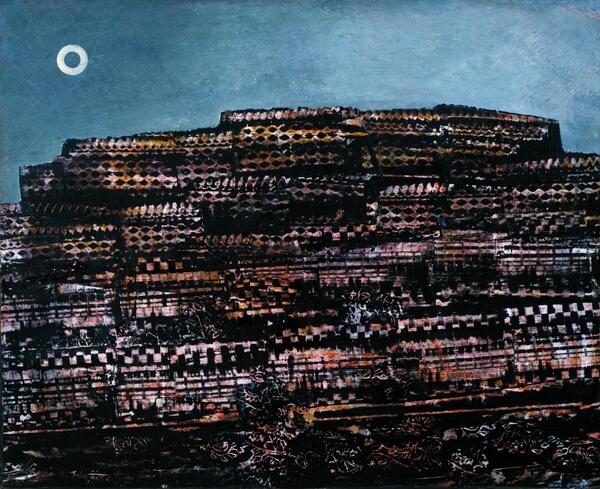

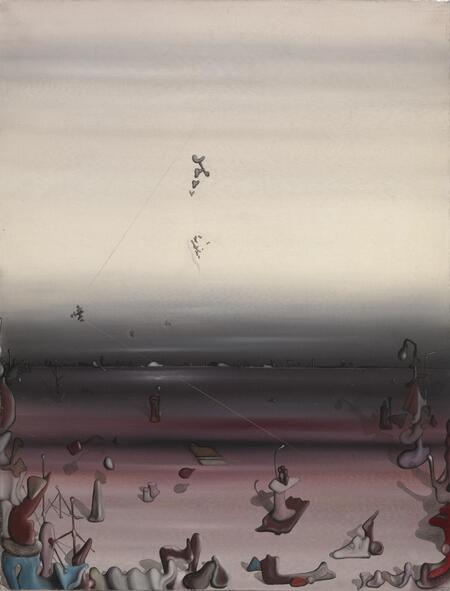

Макс Эрнст, «The Entire City», 1936 г. Ив Танги, «The Entire City», 1933 г.

Сальвадор Дали, «The Persistence of Memory», 1931 г.

На полотнах сюрреалистов безлюдность становится одним из главных элементов: пространство больше не принадлежит человеку, какое-либо действие в нем невозможно. Пустые улицы, открытые горизонты и предметы, висящие в воздухе, создают ощущение хрупкости и неустойчивости мира.

Пабло Пикассо, «Nude Standing by the Sea», 1929 г. Макс Эрнст, «Ubu Imperator», 1923 г.

Сюрреалисты продолжают разрушать формы, превращая человеческие фигуры в объекты распада. Персонажи картин обезличены, а композиция выглядит плоско — все это создает эффект пустоты.

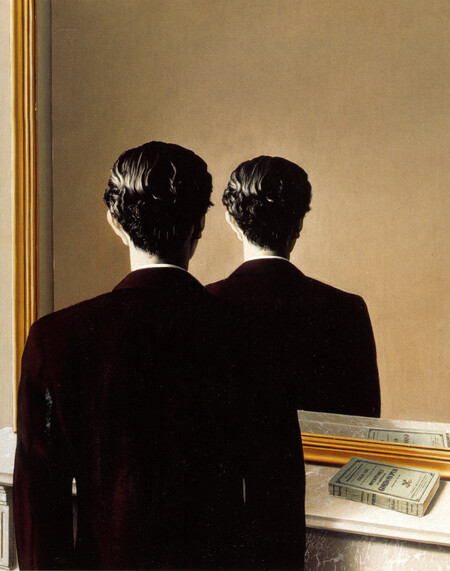

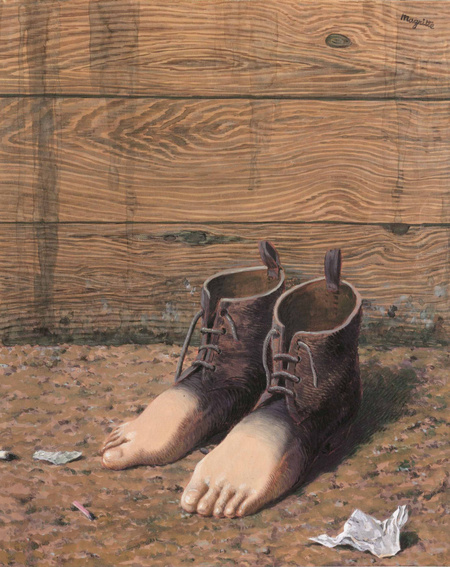

Рене Магритт, «Not to Be Reproduced», 1937 г. Рене Магритт, «The Red Model», 1935 г.

Тело у сюрреалистов становится носителем смысла и в то же время его разрушителем: теперь это объект, лишенный индивидуальности и глубины, который символизирует тленность и утрату жизни.

Рене Магритт, «False Mirror», 1929 г.

Рене Магритт разрушает восприятие реальности, делая глаз символом, отражающим не мир вокруг, а небо. Тело на картине отсутствует, остается только механизм наблюдения.

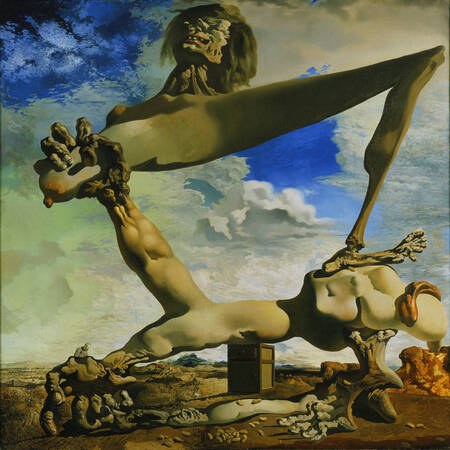

Макс Эрнст, «L’Ange du Foyer (The Angel of the Home)», 1937 г. Сальвадор Дали, «Soft Construction with Boiled Beans Premonition of Civil War», 1936 г.

Пустота пространства, дегуманизация тела и разрушение формы в сюрреализме превращают тлен не в сюжет или метафору, а в структурное состояние. Художники создают мир, где привычные связи между объектами и смыслом нарушены.

ВЫВОДЫ

В своем исследовании я проследила, как традиция vanitas трансформировалась в искусстве первой половины XX века, где смерть, тлен и хрупкость существования выражались уже не привычными символами — черепами, свечами или песочными часами — а через структуру, форму и пространство произведений. В экспрессионизме vanitas проявляется через искажение тела, эмоциональную экспрессию и напряженную композицию, где внутреннее состояние переносится на форму, а смерть и страдание воспринимаются как личная психологическая катастрофа. Дадаизм разрушает традиционные визуальные коды: vanitas здесь реализуется через коллажи из обрывков, фрагментацию и хаос, где сама форма и материал произведения становятся носителями тленности и распада, превращая смерть в процесс разрушения привычного порядка и структуры. Сюрреализм делает акцент на пустоте, дегуманизации и абсурдности, превращая тело и пространство в инструменты выражения распада, отчуждения и утраты смысла. Vanitas проявляется через разрушение идентичности, деформацию фигур, нарушение логики и пустоту пространства, что создает ощущение остановленного или разрушенного мира. Таким образом, общая тенденция vanitas этих трех художественных направлений — это смерть и тлен не как предмет, а как состояние, которое выражается через композицию, форму, пространство и сам художественный жест. Экспрессионизм, дадаизм и сюрреализм показывают разные пути переосмысления vanitas — через эмоциональный разлад, разрушение формы и пустоту пространства. Vanitas перестает быть символом и становится структурным принципом искусства, отражающим хрупкость мира и человеческого существования.

Bahr H. Expressionism //Modern Art And Modernism. — Routledge, 2018. — С. 165-170.

Bigsby C. W. E. Dada & surrealism. — Routledge, 2017.

Kammen M. Vanitas and the Historian’s Vocation //Reviews in American History. — 1982. — Т. 10. — №. 4. — С. 1-27.

Woolley D. Still life, vanitas and commodity culture. — 2018.

Бычков В. В. Искусство сюрреализма в метафизическом измерении //Вестник славянских культур. — 2016. — Т. 39. — №. 1. — С. 171-188.

Иогансон Е. Н. Дадаизм: феномен деструктивизма и идейный источник экзистенциализма и постмодернизма западной философии //Вестник Томского государственного университета. — 2023. — №. 492. — С. 50-56.

Королькова О. А. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОЛЛАНДСКОГО КЛАССИЦИЗМА XVII ВЕКА //Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2021. — №. 4 (49). — С. 115-120.

Никифорова Л. В. Голландская живопись XVII века как визуальная проповедь //Визуальная теология. — 2019. — №. 1. — С. 115-129.

Сироткин Н. С. Эстетика авангарда: футуризм, экспрессионизм, дадаизм //Вестник Челябинского государственного университета. — 1999. — Т. 2. — №. 2. — С. 119-128.

Стефанова А. Суета сует, или Краткая летопись изысканий вечного движения //Мир измерений. — 2013. — №. 6. — С. 62-64.

Толмачёв В. М. Экспрессионизм, экспрессия, субъективность: о границах экспрессионизма //Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология. — 2007. — №. 10. — С. 114-142.

Щеглова М. В. Дадаизм социально-психологический симптом эпохи перемен //Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2005. — №. 2. — С. 59-65.