Образ Христа: от Византии до древней Руси

Концепция

Образ Иисуса Христа в византийской традиции складывался как строгий, богословски выверенный канон, в котором каждая деталь, от композиции до цвета, подчинялась идее раскрытия его божественной природы. В византийских иконах Христос предстает как Властитель и Судия: фронтальная поза, золотой фон и спокойный прямой взгляд создают ощущение величия и абсолютного духовного присутствия. Такой визуальный образ представляет собой систему, выработанную на протяжении столетий: тип иконы, положение фигуры, цветовая схема, трактовка черт лица — всё соединяется в единый сакральный язык.

Меня заинтересовало, как этот устойчивый византийский канон изменялся при переносе на русскую почву. Несмотря на неизменность ключевых основ, на Руси образ Христа постепенно наполнялся собственными смысловыми оттенками. Русские мастера вводили новые акценты, связанные с местным религиозным опытом, эмоциональной выразительностью и восприятием священного как более близкого человеку. Поэтому особенно важно было проследить, как менялись композиция, цвет, линия, форма лица и какие духовные идеи скрывались за этими трансформациями.

Ключевой вопрос: как менялось изображение Иисуса Христа при переходе от византийской традиции к древнерусской?

Можно предположить, что визуальные изменения русского канона формировались не только под влиянием художественных и культурных факторов, но и как сознательный инструмент духовного воздействия на верующих, где каждая новая деталь изображения Христа служила усилению эмоционального и нравственного отклика.

Этот вопрос оказался существенным ещё и потому, что материал исследованного периода чрезвычайно разнообразен. В работу вошли именно те образы, которые позволяют наиболее отчётливо увидеть византийское основание и его русское переосмысление. Сопоставление произведений помогает проследить закономерности развития и выявить различия между двумя традициями.

Структура исследования выстроена хронологически: от византийских образцов к их появлению на Руси и далее к формированию русского канона. Такой порядок помогает понять, как каждое новое изменение росло из предыдущего, как развивался визуальный язык и каким образом русские мастера создавали собственную интерпретацию образа Христа в рамках общей традиции. Анализ этих изменений помогает увидеть, как русское искусство создавало свой собственный язык, не нарушая главных основ.

Для подготовки анализа использовались академические каталоги музеев, труды по византийскому и древнерусскому искусству, а также исследования, описывающие основу иконографии. Это позволило рассмотреть образы не только как произведения искусства, но и как элементы духовной культуры, формировавшей мировоззрение эпохи.

Глава 1. Основные типы изображения Христа в Византии

Византийская традиция создала устойчивый канон изображения Иисуса Христа, ставший фундаментом для всего православного искусства. Этот канон формировался как сложная система визуальных знаков, в которой каждая деталь — положение тела, характер жеста, цветовая символика, пропорции лица, акценты света, направление взгляда и даже форма нимба имела богословский смысл. Византийские мастера сознательно избегали портретной точности: их задачей было создать образ, в котором видимая материальная форма служила прямым переходом к невидимой, духовной сущности.

Развитие канонов

1. Ранневизантийский период (VI–VII вв.): В это время складываются первые устойчивые представления о Христе в иконографии. Его образы ещё несут черты раннехристианского искусства — упрощённые формы, условное построение фигур и символическую манеру передачи божественного присутствия.

Христос Эммануил. Икона VI–VII вв. Синайский монастырь

2. Средневизантийский период (IX–XIII вв.): Этот этап характеризуется окончательным формированием канонов изображения Христа. В иконах появляется более высокая эмоциональная выразительность: лица становятся живее, линии мягче, появляются элементы пластичности и реалистичные детали одежды и жестов. Художники стремятся соединить строгость канона с ощущением присутствия божественного, создавая баланс между символическим и воспринимаемым зрителем образом.

Святой Пантелеимон в житии. Икона. XIII век. Монастырь святой Екатерины на Синае.

3. Поздневизантийский период (XIV–XV вв.): В этот период каноны становятся более строгими и формальными. Иконописцы концентрируются на точности композиции, что приводит к более линейным и плоским образам. Акцент смещается на каноническое соответствие: каждая поза, жест и цвет имеют строгую смысловую функцию. В то же время художественная выразительность снижается, уступая место ясной системности, что подчёркивает вечный и неизменный характер божественного образа.

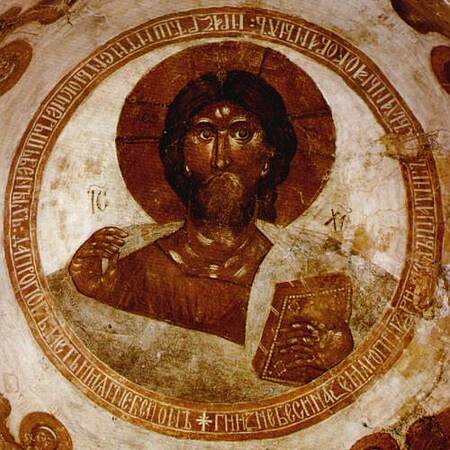

Спас Вседержитель. Роспись купола церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде Великом. Феофан Грек. 1378 год

Символическое значение цвета

Золотой.

Этот цвет в византийской традиции олицетворял царство Божие, его присутствие среди людей и свет вечности. Золотой фон икон создавал ощущение неземного сияния и окружал фигуру божественного образа.

Деисус из церкви Николы от Кожи, XIII век

Пурпурный.

Один из самых значимых цветов византийской культуры, символ власти и божественного достоинства. Пурпур считался исключительным: только император имел право использовать его в одежде.

Богоматерь Одигитрия, Дионисий, XV век

Красный.

Цвет огня жизни, любви и энергии. В иконописи он символизирует воскресение, триумф жизни над смертью, но одновременно напоминает о страданиях и крови Христа. Красный одновременно передает жизненную силу и жертвенную миссию Спасителя.

Деисус со святыми Варварой и Параскевой . Первая четверть XV века . Новгородский музей-заповедник

Белый.

Символ чистоты, святости и божественного света. Белым цветом чаще всего изображали одежду святых и праведников, подчеркивая их внутреннюю чистоту и духовную простоту.

Алексий митрополит с житием, XV век

Синий и голубой.

В иконописи этот цвет передаёт идею божественного провидения, вечности и таинственной непостижимости высшего начала.

Устюжское Благовещение, XII век

Зелёный.

Символизирует жизнь, надежду и обновление, проявляясь в сценах, где отражает силу и энергию жизненных процессов.

Спас в силах, XV век

Коричневый.

Цвет земли, праха и всего временного, подчинённого тлению. В сочетании с пурпурными одеждами Богоматери он напоминал о человеческой природе, подверженной смерти, и о хрупкости земного бытия.

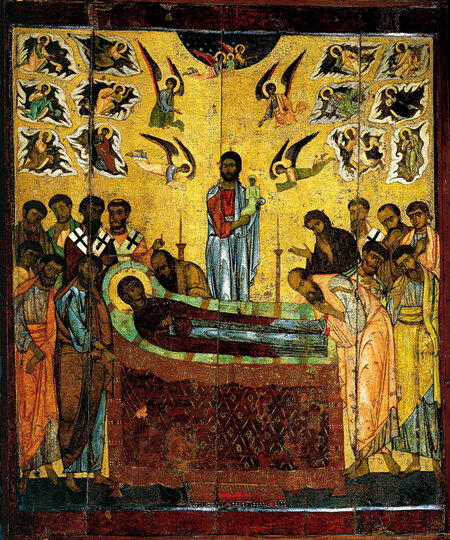

Успение, XIII век

Чёрный.

Цвет смерти, зла и неизвестного. В иконописи его использовали для изображения пещер и могил, а также адских бездн. Иногда чёрный служил для обозначения тайны и скрытых сторон божественного замысла.

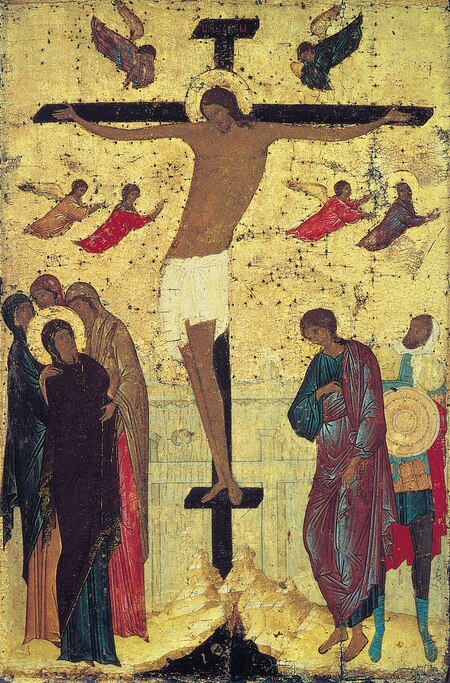

Распятие, Дионисий, XVI век

Основные типы изображения Христа в Византии

Христос Пантократор

Образ Христа Пантократора в византийском искусстве имеет ключевое значение, так как отражает богословское понимание Христа как владыки, Судьи и Спасителя. Он встречается в настенных росписях храмов, на иконах и в иллюстрированных богослужебных книгах. Византийские мастера создают образ, который одновременно впечатляет строгостью и излучает внутренний свет.

Фигура Пантократора почти полностью неподвижна. Он смотрит прямо на зрителя, корпус и голова расположены фронтально. Такая неподвижность делает образ центром и символом вечного порядка.

Христос Пантократор, XIV в. Афон, монастырь Ватопед

Христос изображается по пояс, его правая рука сложена в жесте благословения, а в левой он держит Евангелие. Объединённые три пальца символизируют единство Троицы, а два пальца, поднятые и переплетённые вместе, показывают тайное соединение божественного и человеческого в образе Христа. Золотой фон вокруг фигуры символизирует божественную славу и небесный свет, а также указывает на двойственность образа Христа.

Христос Пантократор. Византийская мозаика XII в. В соборе Преображения Господня в городе Чефалу, Сицилия.

Его лицо строгое, ясное и выразительное: крупные глаза, чёткие брови, правильный овал головы. Лицо спокойно, без эмоций, и в этой строгости заключается сила образа. Художники не стремятся показать человеческие чувства, они передают величие, присутствие и власть. Лицу придают объем и глубину, а взгляд кажется живым, но сохраняющий силу и уверенность.

Мозаика Иисус Христос Пантократор. Собор Святой Софии, Константинополь, Турция Вторая половина XIII века

Одним из самых ранних и значимых примеров является Синайский Пантократор VI века. Его ценность заключается в тонком соединении каноничности и живописной выразительности. Энкаустическая техника позволяла добиваться мягких переходов тона, из-за чего лицо Христа приобретает особую глубину и человечность. Особое внимание привлекает асимметрия лица: правая и левая стороны слегка различаются по выражению, что часто объясняют как сочетание строгости и милосердия.

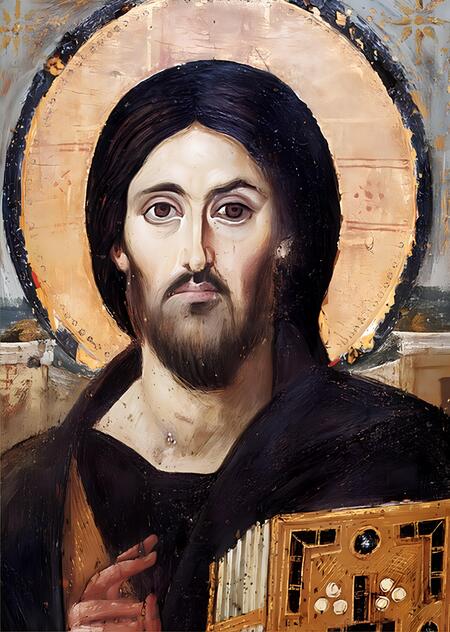

Христо́с Пантокра́тор из Сина́йского монастыря́ икона середины VI века Доска, восковые краски 85*45 см Монастырь Святой Екатерины

Так образ Пантократора сочетает в себе строгость, величие, мягкость, власть и присутствие. Он становится вершиной иконописного искусства: через него соединяются богословие, художественный опыт и духовная сила.

Христос Эммануил

Образ Эммануила занимает в византийской традиции особое место: перед нами не просто юный Христос, а богословский знак его вечного бытия и тихого присутствия среди людей. В отличие от строгой и торжественной фигуры Пантократора, фиксирующей Христа как Владыку всего сущего, образ Эммануила направляет взгляд в сторону предвечного замысла — к тому, что предшествует суду и власти. Истоки такой трактовки уходят в слова пророка Исайи и в евангельское толкование пророчества.

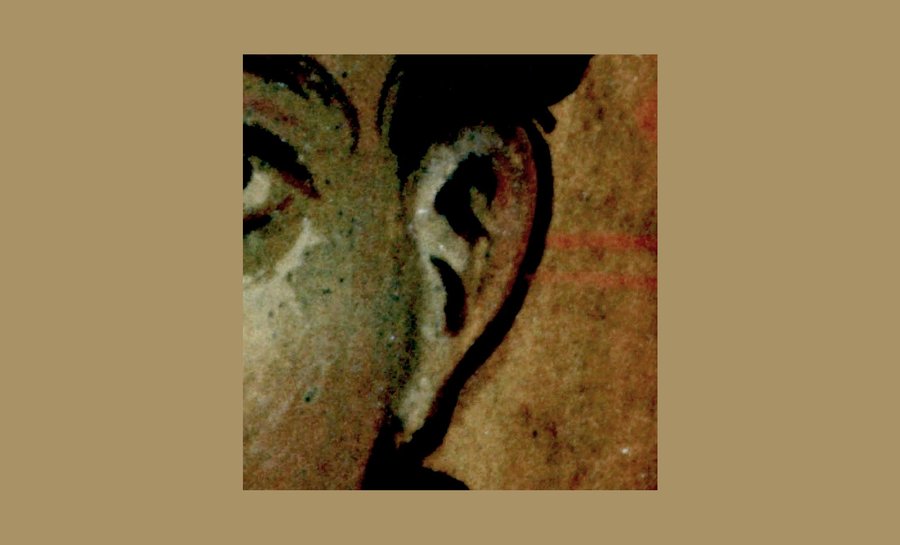

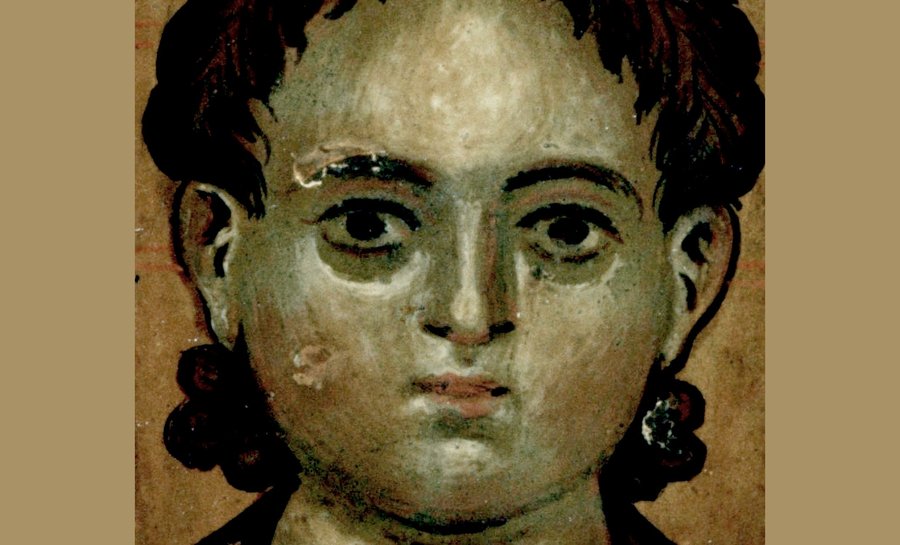

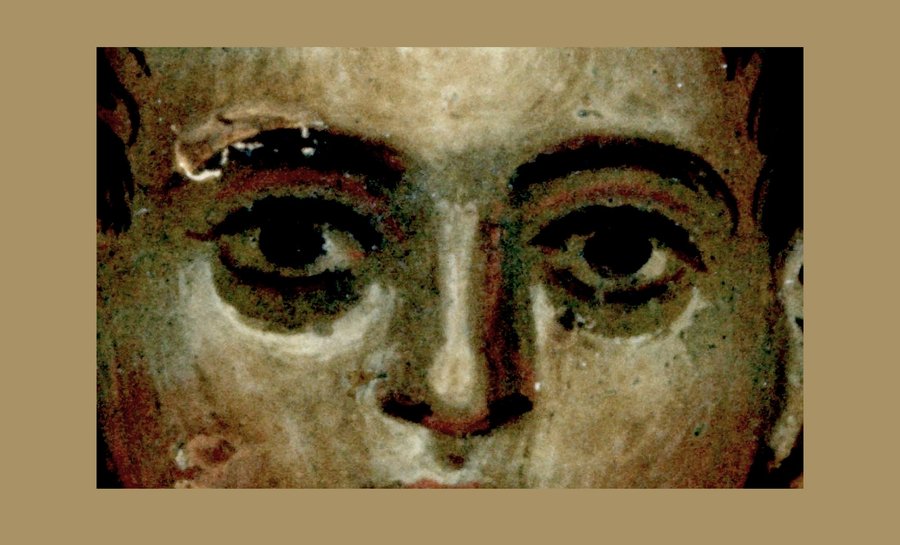

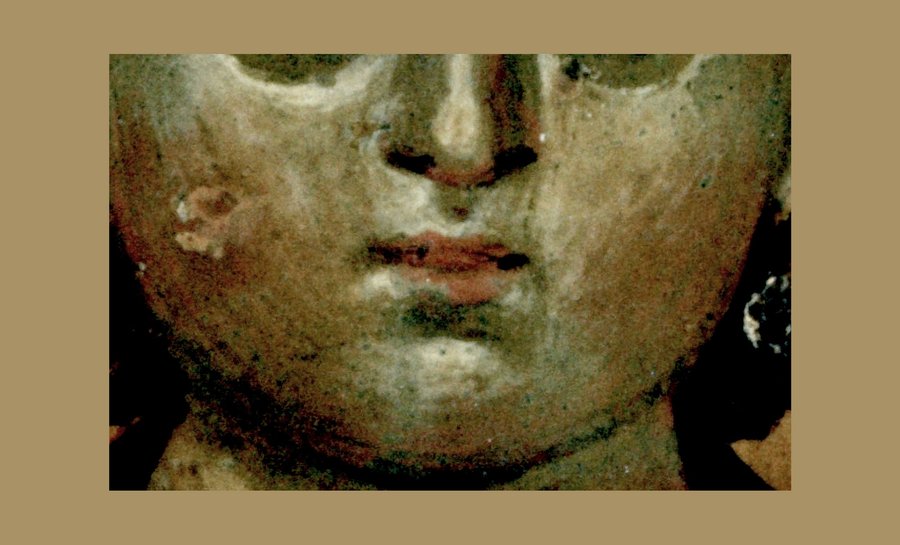

Христос Эммануил. Икона VI–VII вв. Синайский монастырь

Византийские мастера целенаправленно вырабатывают устойчивый облик юного Христа. Лицо остаётся строгим в своей канонической структуре: крупные глаза, спокойная линия бровей, ясный овал головы. Всё это создаёт впечатление внутреннего сосредоточения. Мягкие формы лишь подчёркивает чистоту образа, но не разрушает его богословской глубины.

Христос Эммануил. Фреска церкви Святого Стефана в Кастории. Греция. Конец XII — начало XIII веков

Композиционная логика образа Эммануила заметно отличается от монументальной неподвижности Пантократора. Здесь часто присутствует лёгкий, едва заметный поворот головы или корпуса. Это движение невелико, но именно оно создаёт ощущение живого присутствия. Византийское искусство избегает резких жестов, поэтому любое отклонение от фронтальности становится выразительным. Такая минимальная динамика не нарушает богословской строгости, а раскрывает тему: Бог, явленный в образе отрока, уже находится рядом.

Христос Эммануил. Икона. Византия, XIII век. Монастырь Святой Екатерины на Синае.

Центром образа остаётся взгляд. Он не стремится к открытому взаимодействию со зрителем, а погружён внутрь. Эта сосредоточенность придаёт образу особую глубину. Такое решение связано с литургической природой византийской иконы: её задача не повествование, а присутствие. Именно поэтому фон, как правило, золотой. Он не создаёт пространства и не описывает место, а становится знаком божественного света, в котором пребывает фигура.

Христос Эммануил. Икона. Византия, XIII век. Монастырь Святой Екатерины на Синае.

Таким образом, тип Эммануила в византийской иконописи соединяет в себе качества, на первый взгляд противоположные. Мягкость не уничтожает строгость, движение не отменяет неподвижности. В этом тонком равновесии и рождается его смысл: Эммануил — это образ Бога, уже пришедшего в мир, образ тихого света, который открывает глубину. Именно поэтому он занимает в византийской культуре уникальное место, объединяя богословие воплощения, литургическое видение и художественный опыт веков.

Глава 2. Первое восприятие византийских образов на Руси

После крещения Руси в 988 году древнерусские мастера впервые столкнулись с византийскими образами Христа. Эти иконы, привезённые с Византии, не были лишь объектами религиозного поклонения — они стали эталонами мастерства для первых русских художников. Русское общество было глубоко впечатлено этими образами: через их строгость и гармонию форм формировалось понимание божественной красоты, величия и внутреннего света Спасителя.

Русские мастера не просто копировали византийские образцы, они творчески перерабатывали их, сохраняя каноническую структуру и наполняя её национальными особенностями. Постепенно образ приобретал новые черты: сохранялась строгость построения, появлялась особая душевная теплота, менялась цветовая палитра, формировался самобытный характер письма. Так византийское наследие становилось основой для развития уникальной русской иконописной традиции.

Спас Эммануил с ангелами — русская икона домонгольского периода. Создана в XII веке в иконографии ангельского деисуса. Государственная Третьяковская галерея.

Новгородские иконы XII–XIII веков показывают первые отличия от византийских образцов. Икона «Спас Златые власы», стала важной страницей истории древнерусского искусства. Композиция образа тщательно выстроена: каждая деталь поддерживает гармонию всего произведения. Особое внимание привлекает изображение волос — тонкие золотые нити создают ощущение сияния, которое символизирует свет благодати. Надпись на фоне органично вписана в общий образ, усиливая его духовное значение. Мягкость черт лица, величавость и световое решение образа создают неповторимое впечатление, где художественное мастерство и духовная глубина соединяются в едином впечатлении.

Спас Златые власы. XIII век

«Спас Нерукотворный» так же занимает особое место в истории иконографии. Его строгая фронтальная композиция и симметрия создают чувство внутреннего покоя и величия. Глубокий, сосредоточенный взгляд усиливает ощущение присутствия божественного начала. Фон концентрирует внимание на лице Христа, а крестчатый нимб и надпись подчёркивают его божественную природу.

«Спас Нерукотворный» Лицевая сторона XII век

По сравнению с византийскими образцами на Руси постепенно формируется иное решение образа Христа. Палитра становится светлее и мягче, свет начинает восприниматься не как строго заданный знак величия, а как более спокойное внутреннее сияние. Линии утрачивают прежнюю жёсткость, становятся более плавными, что делает лик менее строгим по выразительности. Меняется и характер взгляда: вместо подчёркнутой отстранённости византийского типа появляется ощущение спокойной сосредоточенности, более близкой к человеческому переживанию. Таким образом, на Руси вводят более мягкую трактовку образа, что и формирует первые устойчивые отличия от византийской иконописной модели.

Глава 3. Расцвет русского стиля

Период XV–XVII веков стал временем особого расцвета русского иконописного искусства. В это время формировались отдельные школы и создавалось собственное понимание образа Христа. Художники стремились передать не только божественную сущность Спасителя, но и его человеческую природу, показывая духовную полноту, заложенную в образе.

Школы и их вклад

Новгородская школа (XII–XV вв)

Была важным центром раннего русского иконописного искусства. Мастера создавали строгие, чётко организованные композиции с фронтальным расположением фигур, подчёркивая духовную сосредоточенность образов. В Новгороде большое внимание уделялось линии, пропорциям и ясности форм, что придавало иконам точность и устойчивость. Колористика оставалась сдержанной, но при этом использовались яркие акценты красного, зелёного и золотого, которые усиливали торжественность и важность образа. Лики святых писались с вниманием к внутреннему выражению — спокойным и собранным, отражая идеал созерцания. Новгородские иконы оказали заметное влияние на развитие русского письма, создавая основу для более поздних школ и формируя понятие о духовной выразительности и художественной точности.

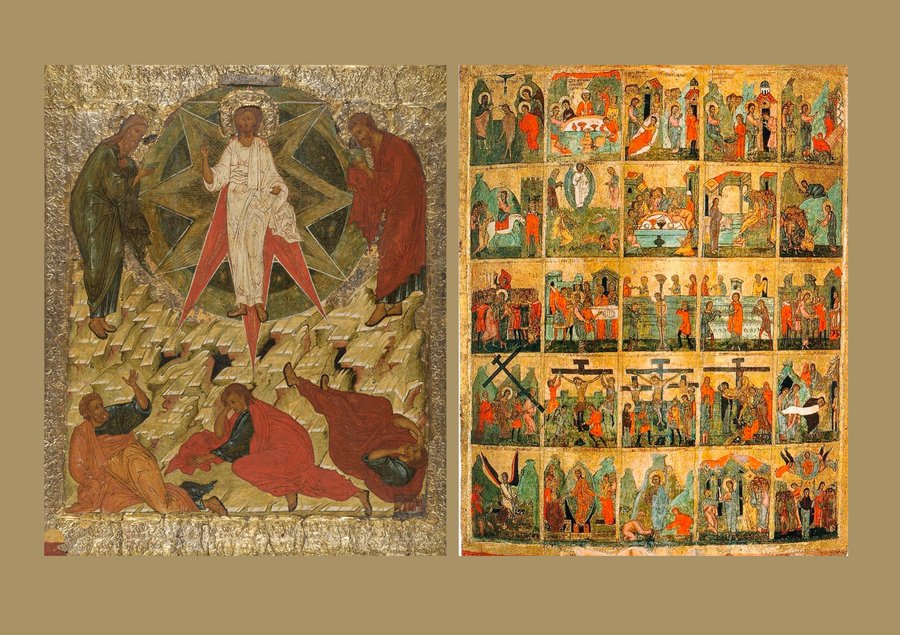

Спас Эммануил на иконе «Отечество». Конец XIV века/ Икона. Воскресение — Сошествие в ад. XV век/ Преображение. XVI век/ Евангельские сцены (Земная жизнь Христа). XIV век

Московская школа (XIV–XVI вв)

Стала центром нового художественного языка. Мастера, среди которых выделяются Андрей Рублёв и Даниил Чёрный, создавали светлые и гармоничные иконы, где строгие каноны сочетались с национальным видением и душевной теплотой. Их работы оказали огромное влияние на дальнейшее развитие русского письма, задавая высокую планку мастерства, художественной точности и духовного содержания.

Фреска «Лоно Авраамово» — часть росписи Владимирского Успенского собора. Работа Данила Черного. XIII в.

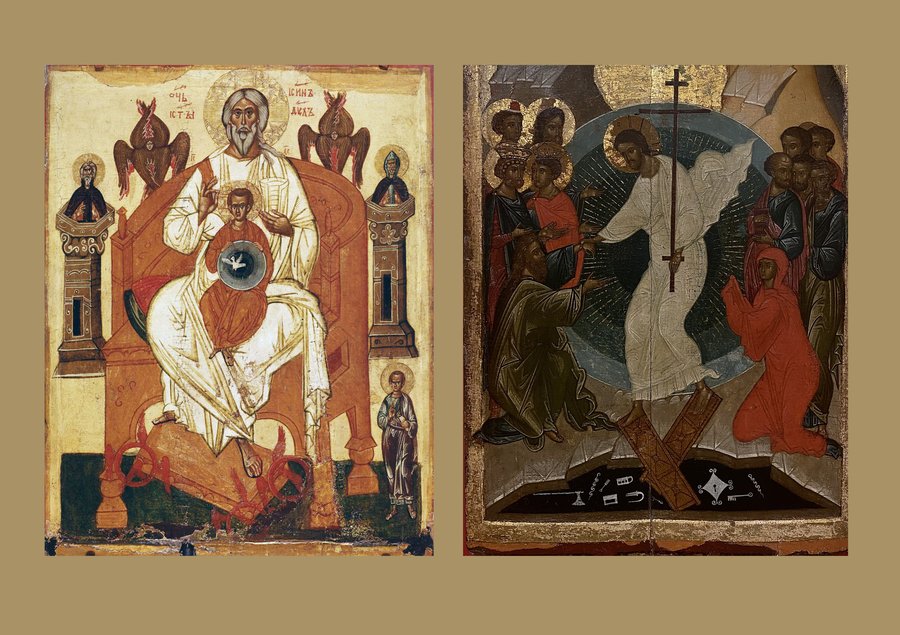

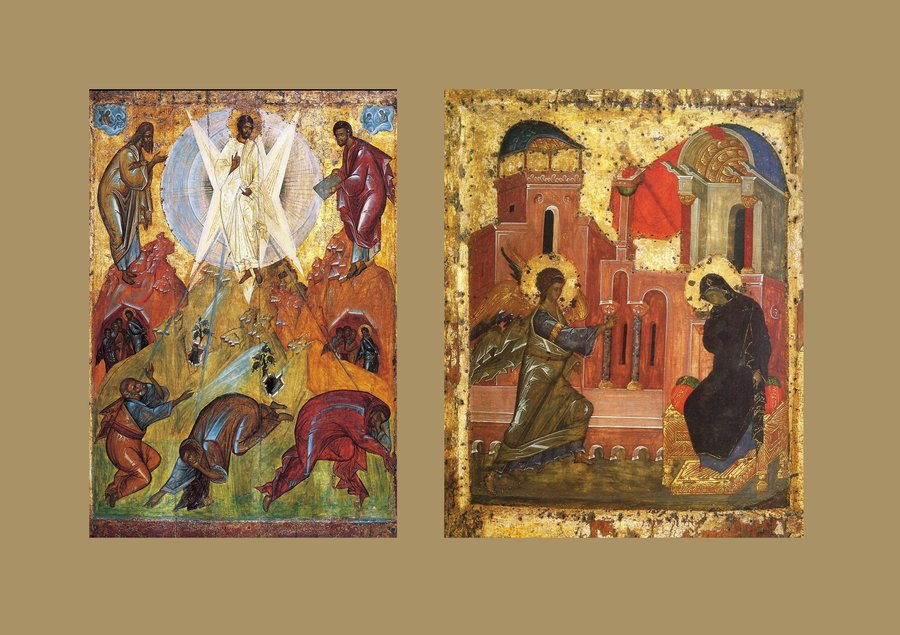

«Преображение», XIII век/ «Благовещение» конец XIV века/ «Рождество Христово» XV век/ «Крещение» XV век

Строгановская школа (XVI–XVII века)

Внесла новые черты в традиции русского письма. Иконы этой школы отличались высокой детальностью, миниатюрной работой, сложными композициями и насыщенной цветовой гаммой, с активным применением золотой и серебряной росписи. Художники Строгановской школы стремились к большей реалистичности, что иногда вызывало критику со стороны более консервативных мастеров, однако именно это стремление к точности дало развитие мастерству письма и способствовало появлению новых художественных приёмов.

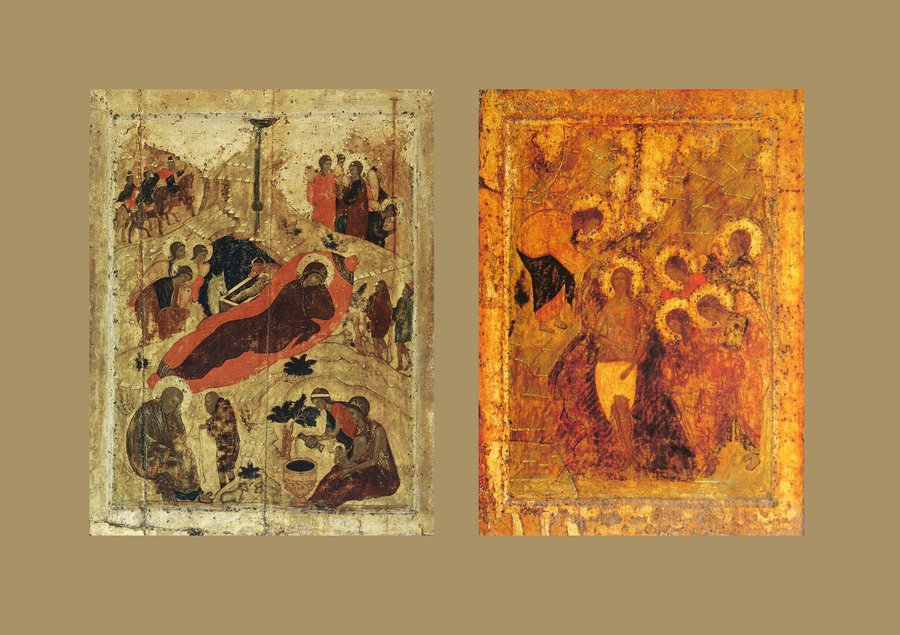

Крещение. Конец XVI — начало XVII века/ Рождество Христово. Конец XVI — начало XVII века/ Распятие. Конец XVI — начало XVII века/ Снятие с креста. Положение во гроб. Конец XVI — начало XVII века

В истории русского искусства особенно важны три произведения, которые наглядно показывают эволюцию образа Христа: «Звенигородский Спас» Андрея Рублёва, «Спас в силах» Дионисия и «Спас Нерукотворный» Симона Ушакова. Каждое из этих произведений демонстрирует не только мастерство иконописцев, но и изменение богословского понимания образа Спасителя в разные эпохи, отражая духовные искания своего времени.

«Звенигородский Спас» Произведение Андрея Рублёва, икона, где философская глубина образа достигается через мягкий овал лица, плавное сочетание золотистых и лазурных оттенков, а также тонкую проработку складок одежды. Линии спокойные и плавные, взгляд Христа глубокий и проникновенный, создающий ощущение живого присутствия. В этом образе раскрывается внутренняя гармония, умиротворение и мудрость, что делает образ одновременно духовно насыщенным и доступным для зрителя.

Звенигородский Спас. Андрей Рублёв. XIII век

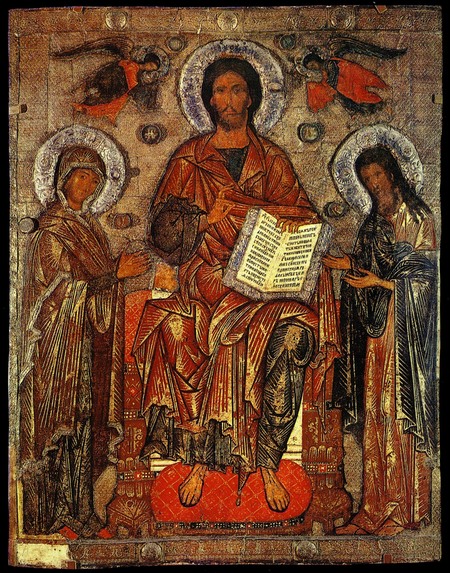

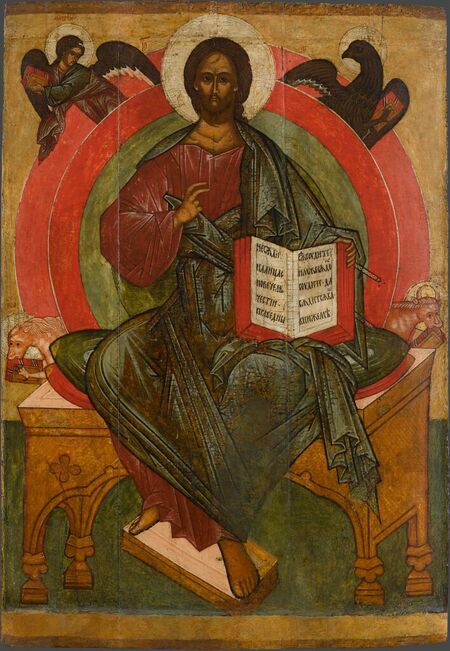

«Спас в Силах» икона, созданная для Троицкого собора, представляет собой сложную и торжественную композицию. Христос восседает на престоле, а вокруг него развёрнуты символические геометрические формы: красный ромб обозначает невидимый, духовный мир, голубовато-зелёный овал — вечное, небесное пространство, а красный прямоугольник символизирует земной план. Тонкая работа с лицом Спасителя и мастерство письма создают ощущение внутреннего света и духовного сияния. Особое внимание уделено деталям — орнаменты выполнены с высокой точностью, усиливая впечатление величия и божественного присутствия.

«Спас в Силах». Дионисий XIV век. Паволока, левкас, дерево (липа), яичная темпера. 192 × 130 см Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Спас Нерукотворный» Работа Симона Ушакова представляет собой смелое художественное решение, сочетающее тщательную проработку лица и тканей с новыми приёмами светотени и перспективы. В результате создаётся ощущение объёма, фактуры и реальной осязаемости изображения. При этом мастер сохраняет каноническую строгость и духовное содержание, подчёркивая естественное свечение нимба и мельчайшие детали, что делает образ живым, убедительным и впечатляющим.

Спас Нерукотворный. Симон Ушаков. XVII век

Основываясь на этих примерах, можно подвести следующий итог: в русском искусстве образ Христа постепенно эволюционировал от строгой символической модели к более живому, эмоционально воспринимаемому и психологически глубокому изображению. У Андрея Рублёва в «Звенигородском Спасе» Христос предстает через гармонию формы, мягкость линий и спокойный взгляд, что создаёт ощущение внутреннего присутствия и духовного умиротворения. В «Спасе в Силах» Дионисия сохраняется торжественность и символическая насыщенность композиции, но появляется более сложное взаимодействие духовного и земного планов, подчёркивающее богословскую глубину. У Симона Ушакова в «Спасе Нерукотворном» видна тенденция к большей реалистичности: через светотень, перспективу и текстуру лица и одежды образ становится более осязаемым и доступным восприятию, при этом канон и духовное содержание сохраняются.

Таким образом, русская иконопись развивается в направлении соединения строгого канона с чувством живого присутствия, мягкости и внутренней гармонии. Образ Христа постепенно перестаёт быть лишь символическим воплощением власти и судьи и становится носителем человеческой близости, духовной полноты и эмоциональной выразительности, сохраняя при этом богословскую глубину.

Заключение

Исследование показало, что переход от византийского к древнерусскому образу Христа был не механическим заимствованием, а процессом внутреннего созревания художественной мысли. Взаимодействуя с византийской традицией, русская культура постепенно формировала собственный способ видеть божественное — более тихий, человеческий, но не менее богословский.

Русские мастера не разрушали каноническую строгую форму, но находили внутри неё пространство для духовного движения. В этом и состоит ключевой результат: канон оказался не рамкой, а живой структурой, в которой возможно развитие. Русское искусство не создало новый образ вопреки византийскому, а обнаружило в нём возможности, не проявившиеся прежде.

Так становление русской иконописи предстало как путь от внешней формы к внутренней интонации. Не меняя сути, художники меняли тон, дыхание, свет — а значит, меняли способ присутствия Христа в зрительском опыте. Эта трансформация говорит о важнейшем свойстве христианского образа: он способен сохранять неизменность смысла, оставаясь открытым для новых духовных акцентов.

Именно поэтому исследованный визуальный переход можно рассматривать как свидетельство того, что традиция — не архив, а живое пространство, где богословие и искусство развиваются вместе, рождая формы, соответствующие духу времени, но неизменно обращённые к вечному.

Икона как образ и как идея: аспекты византийского монументального искусства в их взаимодействии https://cyberleninka.ru/article/n/ikona-kak-obraz-i-kak-ideya-aspekty-vizantiyskogo-monumentalnogo-iskusstva-v-ih-vzaimodeystvii/viewer (дата обращения: 15.10.2025)

История византийской живописи https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=29&chap=9&ch_l2=3 (дата обращения: 18.10.2025)

Образ Христа в византийском искусстве https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=138&chap=3 (дата обращения: 20.10.2025)

Образ Христа в византийской иконографии https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-hrista-v-vizantiyskoy-ikonografii-na-primere-ikonograficheskih-obrazov-hristos-arhierey-i-hristos-svyaschennik/viewer (дата обращения: 09.11.2025)

Как смотреть иконы https://arzamas.academy/mag/338-ikoni2 (дата обращения: 11.11.2025)

Цвет в древнерусской иконописи, его символика и значение https://cyberleninka.ru/article/n/tsvet-v-drevnerusskoy-ikonopisi-ego-simvolika-i-znachenie/viewer (дата обращения: 14.11.2025)

Древнерусские иконы XI–XIII https://history.ru/read/articles/drevnerusskie-ikony-xi-xiii-vv (дата обращения: 15.11.2025)

Иконы XIV–XVII https://www.museum-sp.ru/collection/istoriko-khudozhestvennaya-kollektsiya-xiv-xxi-vv/ikony-xiv-xvii-vv (дата обращения: 18.11.2025)

Андрей Рублёв и Московская школа иконописи http://иконовед.рф/библиотека/древнерусское-искусство/зал-3/ (дата обращения: 20.10.2025)

Открытие псковской иконописи https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytie-pskovskoy-ikonopisi-fenomen-fotodosii/viewer (дата обращения: 21.10.2025)

Христос Эммануил. Икона VII века. Синайский монастырь URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5247

Святой Пантелеимон в житии. Икона. XIII век. Монастырь святой Екатерины на Синае URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=7578

Спас Вседержитель. Роспись купола церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде Великом. URL: https://gorbutovich.livejournal.com/112371.html

Деисус из церкви Николы от Кожи, XIII век URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=592

Богоматерь Одигитрия, Дионисий, XV век URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Одигитрия_(Дионисий)

Деисус со святыми Варварой и Параскевой URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=594

Алексий митрополит с житием, XV век URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=487

Устюжское Благовещение, XII век URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=226

Спас в силах, XV век URL: https://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=121

Успение, XIII век URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Облачное_Успение_(икона_Десятинного_монастыря)

Распятие, Дионисий, XVI век URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=355

Христос Пантократор, XIV в. URL: https://diomedes2.livejournal.com/716714.html

Христос Пантократор.Византийская мозаика XII в. В соборе Преображения Господня в городе Чефалу, Сицилия. URL: https://diomedes2.livejournal.com/1114649.html

Мозаика Иисус Христос Пантократор.Собор Святой Софии, Константинополь, Турция URL: https://azbyka.ru/art/iisus-hristos-pantokrator/

Христо́с Пантокра́тор из Сина́йского монастыря́ икона середины VI века URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Христос_Пантократор_из_Синайского_монастыря

Христос Эммануил. Фреска церкви Святого Стефана в Кастории. URL: https://diomedes2.livejournal.com/659701.html

Христос Эммануил. Икона. Византия, XIII век.Монастырь Святой Екатерины на Синае. URL: https://diomedes2.livejournal.com/2356323.html

Спас Эммануил с ангелами — русская икона домонгольского периода. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=147

Спас Златые власы. XII век URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Златые_Власы

«Спас Нерукотворный» Лицевая сторона XII век URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_Нерукотворный_(новгородская_икона_XII_века)

Звенигородский Спас. Андрей Рублёв. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=129

«Спас в Силах». Дионисий XIV век. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спас_в_Силах_(Дионисий)

Спас Нерукотворный. Симон Ушаков. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=4348

Московская школа URL: https://www.museum-sp.ru/collection/istoriko-khudozhestvennaya-kollektsiya-xiv-xxi-vv/ikony-xiv-xvii-vv

Строгановская школа URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/stroganovskaya_shkola/index.php

Новгородская школа URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=7&chap=5&ch_l2=2