Образ la femme fatale в эпоху модерна

Рубрикатор

⇾ Концепция ⇾ Гипотеза ⇾ Цели исследования

⇾ Истоки ⇾ Распространение в массовой культуре ⇾ Универсальность образа ⇾ Метаморфоза

⇾ Вывод

Концепция

Во второй половине XIX века культура переживает радикальные сдвиги: индустриализация меняет структуру города и повседневности, массовая культура формирует новые модели потребления, а старые социальные роли подвергаются переоценке. На этом фоне возникает модерн (в данном исследовании рассматриваются рамки 1875–1925 гг.) — стиль, который стремился преодолеть академические нормы и создать новый визуальный язык.

Получает новую интерпретацию тип роковой женщины — la femme fatale. Это фигура, где эротическое сочетается с мотивом угрозы. Ее ранние проявления связаны с поиском новых визуальных форм для выражения тревог эпохи: кризиса религиозных устоев, женской эмансипации, страха перед изменчивостью морали. Образ удобен как исследовательский инструмент, потому что позволяет наблюдать логику трансформации по медиумам.

Соответственно, материал для исследования отбирается по принципу рассмотрения и сравнения различных видов искусства. В каждом блоке мы рассмотрим, как визуальные признаки la femme fatale меняются при переходе из одного носителя в другой. География исследования ограничена Европой и США, где искусство было институционально развито и ориентировано на массовую аудиторию.

Гипотеза

В эпоху модерна архетип роковой женщины проходит путь от фигуры подлинной моральной и экзистенциальной угрозы к кинематографическому типу «женщины-вамп», где опасность сохраняется лишь как визуальный стиль.

Коммерциализация искусства, переход образа в плакат, прикладные медиа и кино переводят опасность из смысловой категории в эстетическую. Угроза перестает быть содержанием и превращается в продаваемый красивый образ, обезвреженный массовой культурой.

Иными словами, к концу эпохи опасность и сложность образа становится визуальным стилем, а la femme fatale теряет глубокий смысл.

Цели исследования

⇾ Проследить, как изменение медиума влияет на визуальный язык и семантику образа роковой женщины в эпоху модерна

⇾ Выявить, какие визуальные признаки стандартизируются в процессе тиражирования

⇾ Определить, каким образом коммерциализация и массовое воспроизводство влияют на la femme fatale

Истоки

Сюжет Саломеи живет в европейской культуре задолго до эпохи модерна: библейский мотив девицы, потребовавшей головы Иоанна Крестителя, проходит через различные реминисценции до XIX века. Саломея всегда была провокационным персонажем (выделяется на фоне других людей цветом и композицией), но этот мотив изображался по-разному.

Например, героиня могла быть облачена в золото, напоминая святую, или в воздушные одежды, которые помогали отразить движения в танце.

Гюстав Моро, «Саломея», 1876; Мауриций Готтлиб, «Танец Саломеи», 1879

В конце столетия сюжет Саломеи получает новую интерпретацию — он становится не только предметом повествования, но и отражением страхов, фантазий эпохи. Широкое распространение и закрепление черт героини стало возможно благодаря театру.

Параллельно в Европе появляется тренд на возвышенную, опасную женщину, соединение религиозного, эстетического и эротического. Это проявилось сразу в нескольких направлениях, в том числе и в распространении фото актрис.

Пол Надар, Сара Бернар в пьесе «Гисмонда», 1894

Сара Бернар — муза множества деятелей искусства того времени. Она оказалась в центре этого тренда, повлияла на его формирование. Когда она вышла на сцену в «Гисмонде», публике был представлен новый тип женщины: статная, неподвижная, сияющая, с подчеркнутой белизной кожи.

Одновременно смиренная и властная, она сочетала в себе благородство и непостижимость.

Пол Надар, Сара Бернар в пьесе «Гисмонда», 1895; Пол Надар, Сара Бернар в пьесе «Гисмонда», год неизвестен

В конце XIX века произошел культурный взрыв — пьеса Оскара Уайльда «Саломея» (написана 1891 г.) сделала библейский сюжет сенсацией. Произведение религиозной амбивалентностью подтолкнуло художников к соединению сакрального и человеческого. Когда спустя несколько лет фигура Саломеи начинает активно входить в театральное и музыкальное пространство Европы, она вписывается в уже существующую концепцию: зритель воспринимает образ через манеру, которая была выработана именно Бернар.

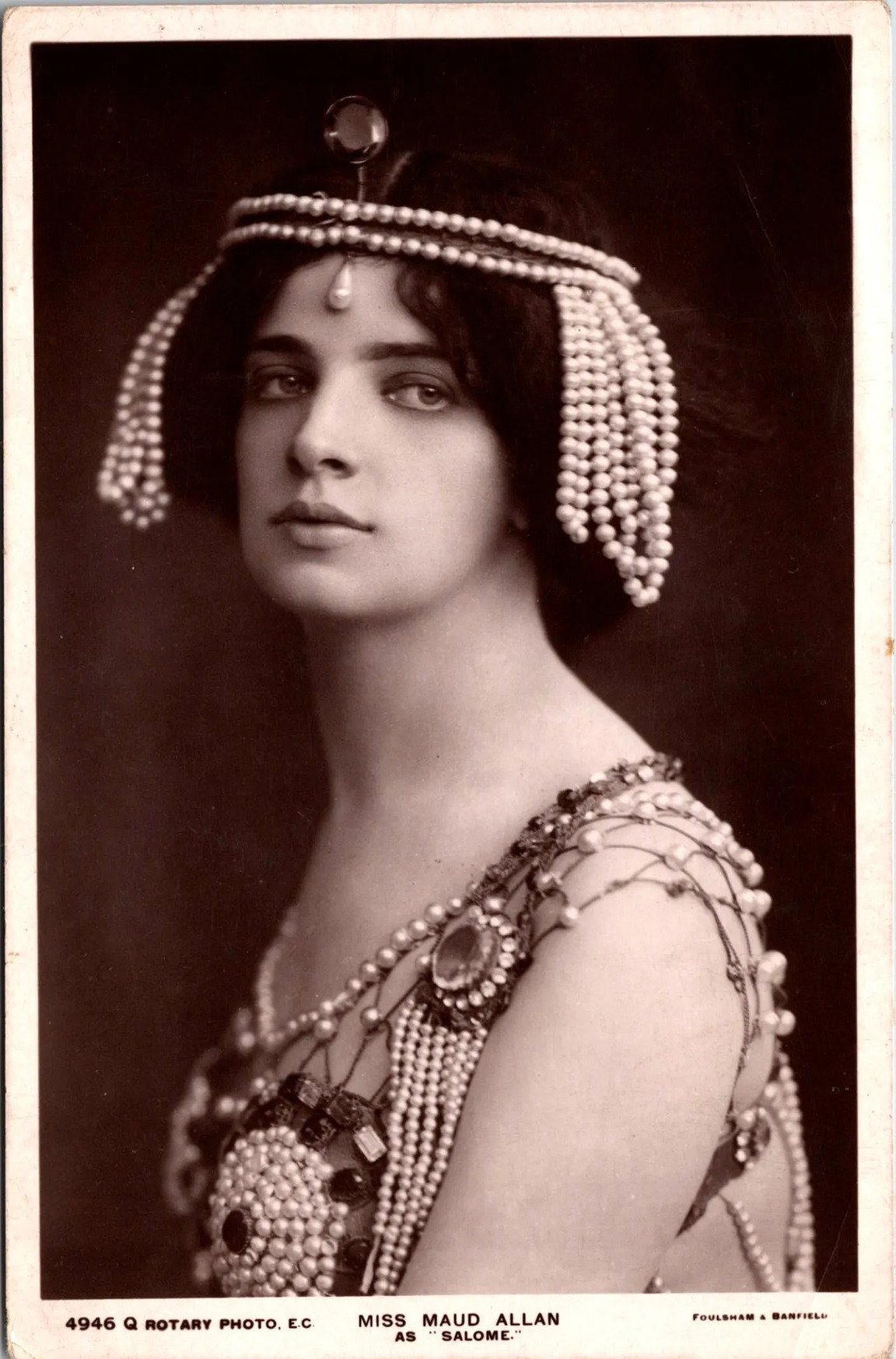

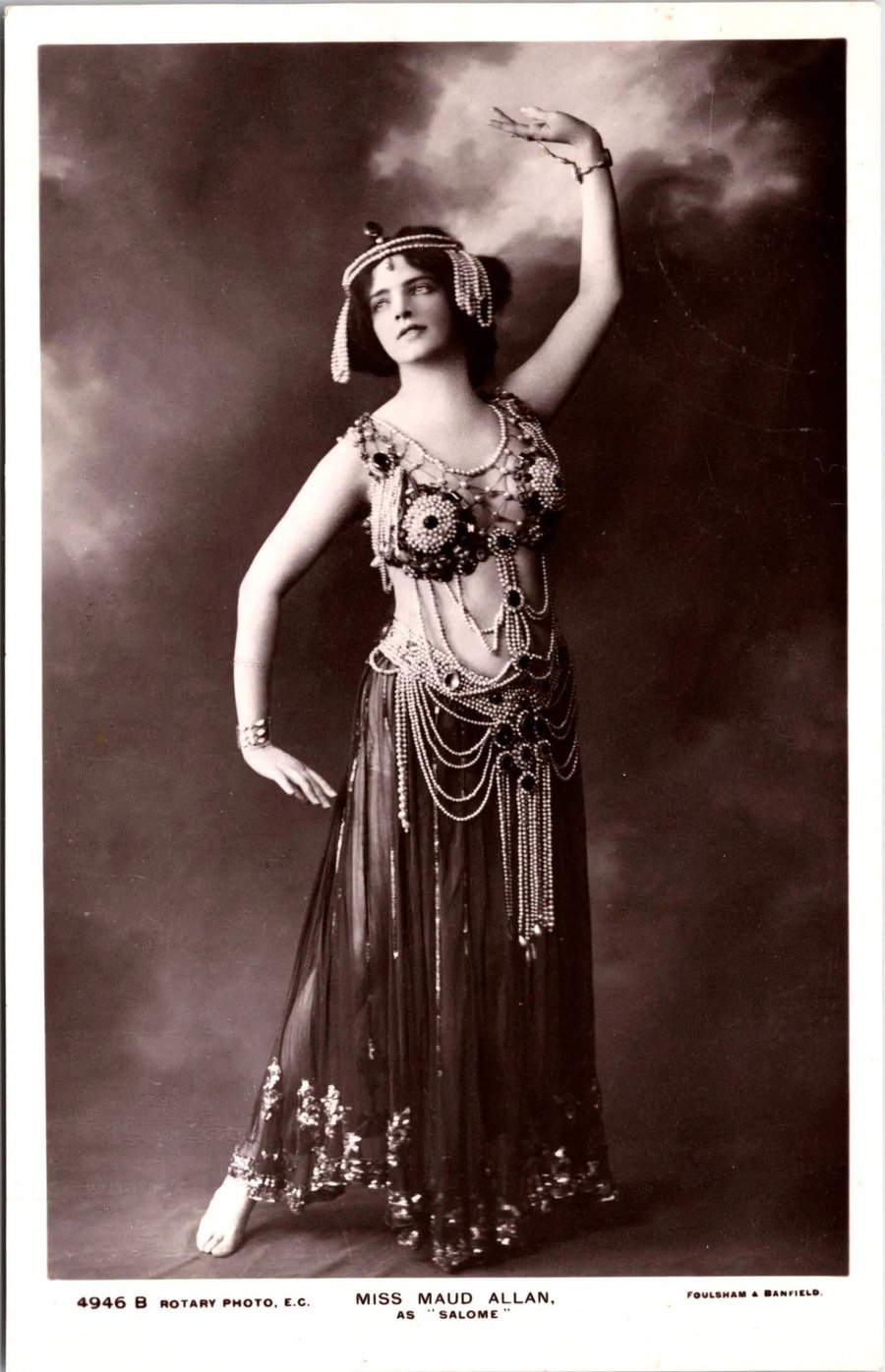

Удлиненный силуэт, необычные позы, полуобнаженное тело в драгоценностях в контрасте с подтекстом действий героинь — зрителю нравилось смотреть на власть в женском теле, которое рушило нормы.

Предпосылки образа роковой женщины можно отследить в сочетании запретного влечения и загадочности, отстраненности. Страх и смерть, связанные с фигурой Саломеи, притягивали благодаря яркости и красоте костюмов актрис.

Такое влечение было обосновано культурной повесткой эпохи: тревога по поводу перемен в морали и религиозных устоях сделало образ опасной женщины символом общественных страхов: «хаос, тьма, смерть, все, что лежит за пределами безопасного, известного и нормального» [1, стр. 3].

Foulsham & Banfield, Мод Аллан в роли Саломеи, год неизвестен;

Мод Аллан играет Саломею в «Видение Саломеи»

Распространение в массах

Сара Бернар и Саломея закладывают визуальные основы архетипа, но его массовое распространение начинается с плакатов и рекламы. Альфонс Муха, работавший с Бернар, демонстрирует это изменение: в его литографии «Саломея», которая с первого взгляда напоминает икону, религиозный подтекст растворяется в орнаментах.

Фигура, напоминающая святую, одновременно запечатлена в движении, обнаженное тело прикрыто полупрозрачными тканями, а драгоценности теряют символическую нагрузку, становясь частью декора.

Саломея здесь не персонаж частной трагедии, а образ, открытый для интерпретации.

Альфонс Муха, «Саломея», 1897

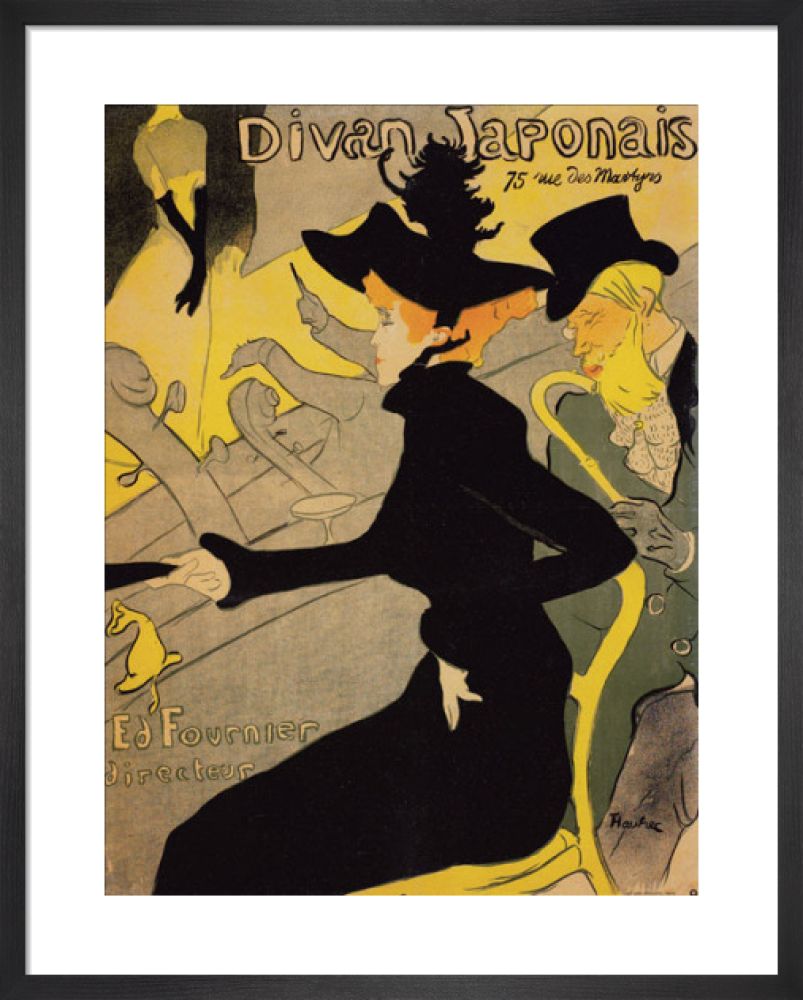

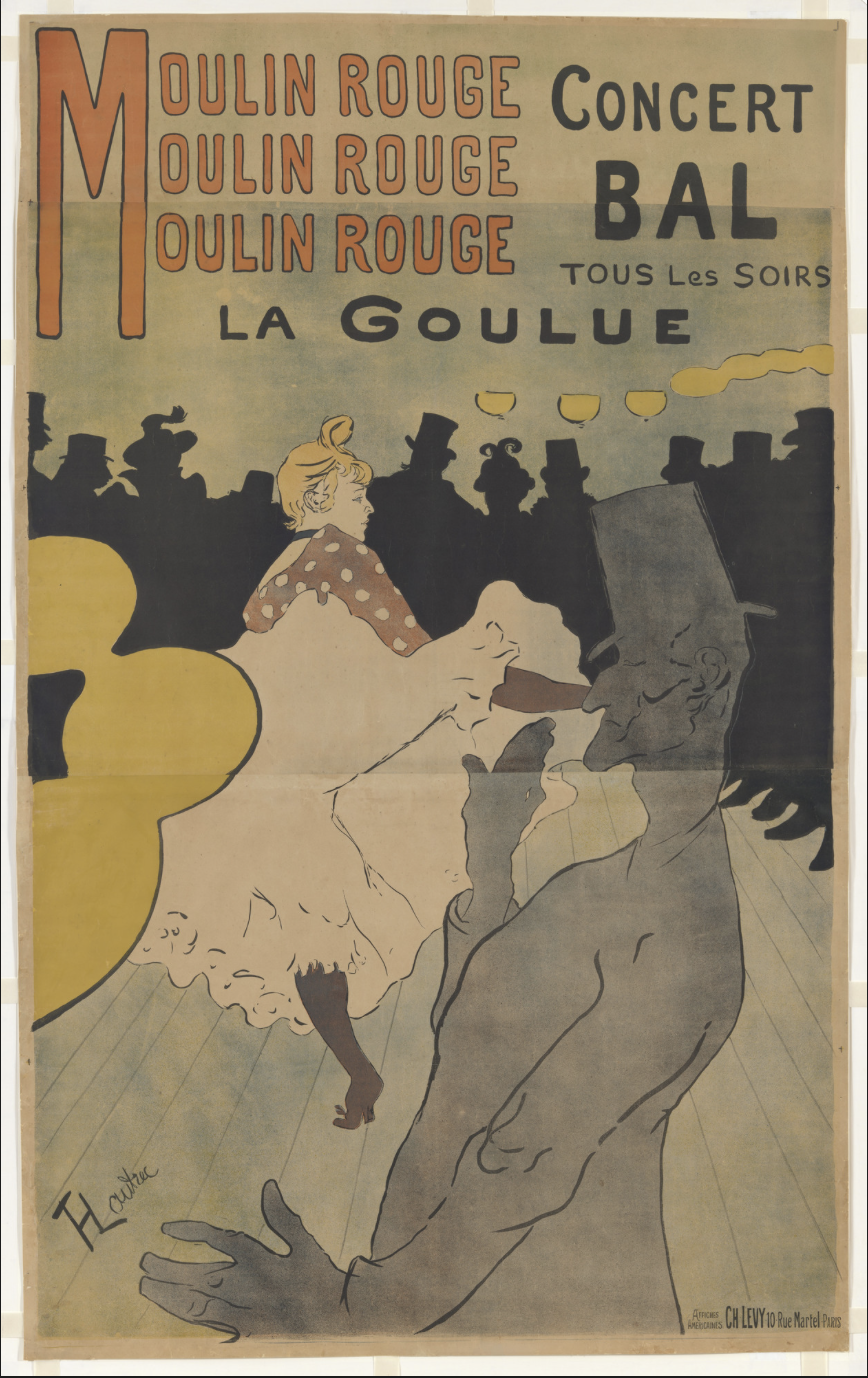

В работах творцов можно отследить приемы, которые адаптированы из сценической адаптации Соломеи, Гисмонды и других героинь для привлечения внимания. Плакаты, приведенные в исследовании, в большинстве являются афишами кабаре, что подкрепляет мысль об устойчивом тренде на роковой образ.

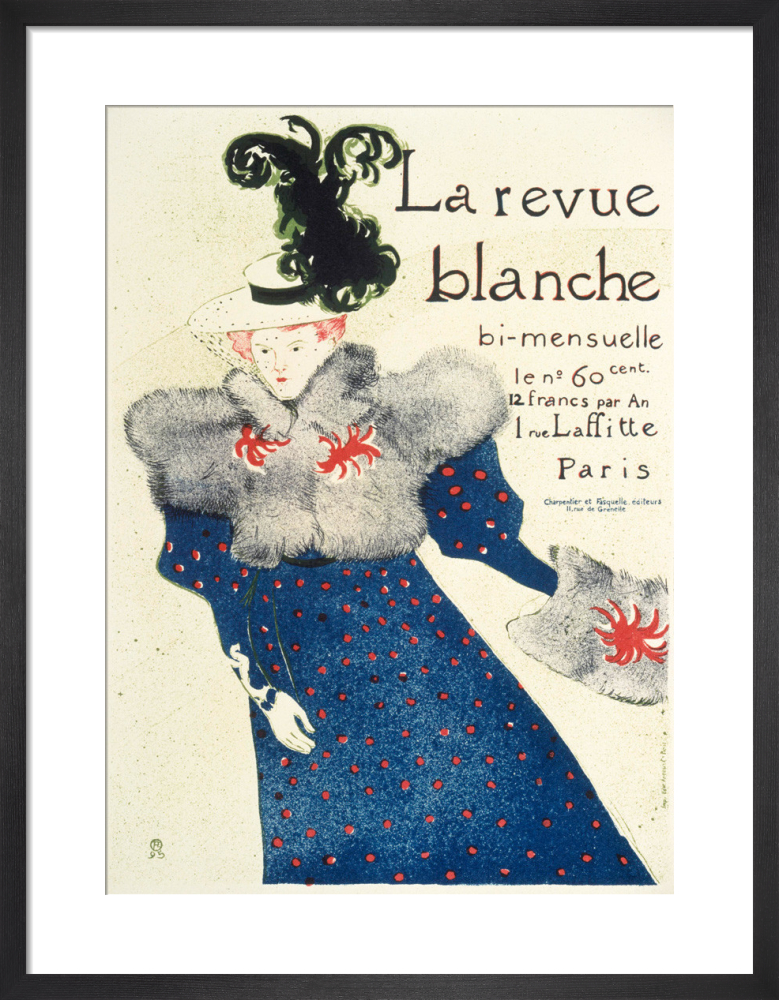

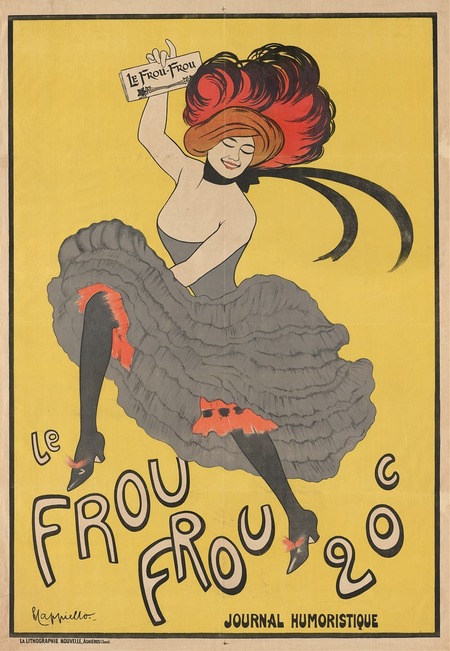

Черные платья и шляпы его героинь создают резкие силуэты на ярких фонах, а позы (наклоны головы, изгибы рук и подъемы ног) привлекают внимание. Женскую фигуру сопровождает пышные, яркие наряды, она — персонаж зрелища, выставлена на показ. Мотив власти выражается в ее публичности, во взглядах со стороны публики.

Анри де Тулуз-Лотрек, «Moulin Rouge — La Goul», 1891; Анри де Тулуз-Лотрек, «Джейн Авриль», 1893; Анри де Тулуз-Лотрек, «La Revue Blanche», 1895; Анри де Тулуз-Лотрек, «Le Divan Japonais», год неизве

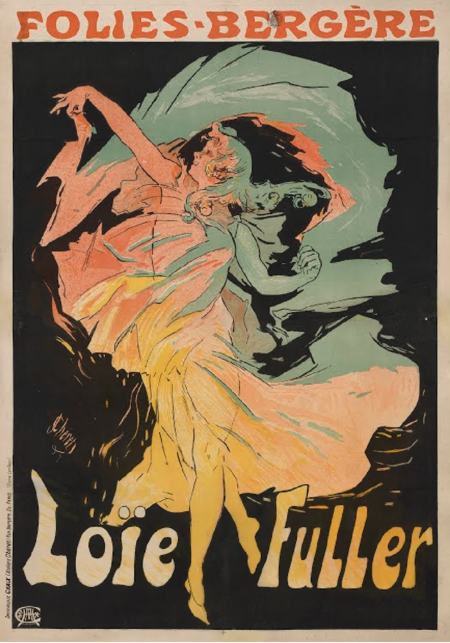

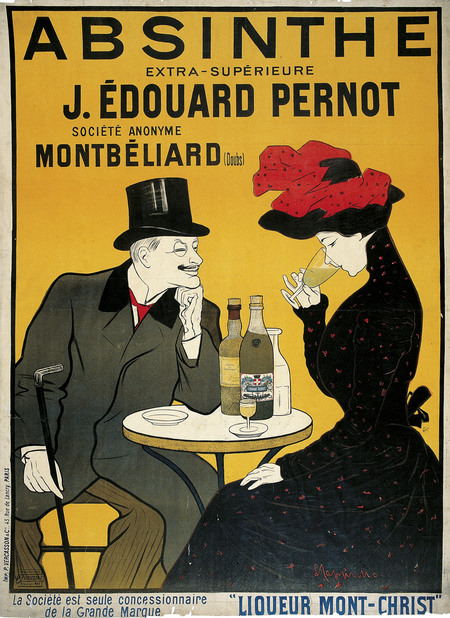

Коммерциализация довершает трансформацию. Нагота в плакате перестает быть интимной разоблаченностью и становится коммерческим символом. В рекламе абсента Леонетто Каппьелло женщина в белом платье с бокалом в руке — уже не столько угроза, сколько обещание удовольствия. Ее полуобнаженная грудь работает как визуальная приманка, как и танец Лои Фуллер у Жюля Шере, где развевающиеся ткани заменяют сексуальность намеком. Из образа уходит вызов, для тиражируемости роковая женщины становится более «плоской» — сохраняются только некоторые черты образа.

Роковая женщина становится функциональным элементом продажи: ее опасность сведена к эстетике контраста светлой кожи и темного фона, а движение лишено религиозного или морального подтекста.

Жюль Шере, «Лои Фуллер», 1893; Жюль Шере, «Лои Фуллер», 1897

Жан де Палеолог, «Rudge», 1898

То, что раньше требовало контекста истории персонажа, теперь считывается в секунду.

Леонетто Каппьелло, «Le Frou Frou», 1899; Леонетто Каппьелло, «Absinthe extra-supérieure J. Édouard Pernot», около 1900–1903

Универсальность образа

Процесс, в котором декоративные элементы вытесняют смысл, имеет технологическую и социальную причину. Плакат и реклама требуют компактности и скорости. Декор и аксессуары функционируют как визуальные ярлыки красоты и желанности. Поэтому роковая женщина, которая в высокой живописи могла быть аллегорией, в массовой графике трансформируется в знак удовольствия и риска, удобный для масс.

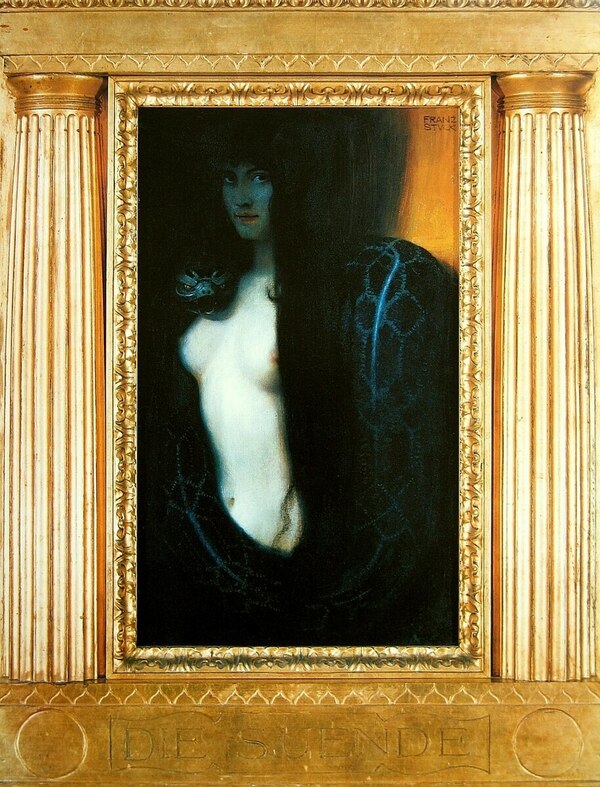

Живопись рассматривает роковую женщину с точки зрения морали, религиозности, аллегории. В картинах художников женщина остается центром смыслового напряжения: змея, голова убитого, цветы, поза и стремительный взгляд работают как символы, требующие интерпретации, контекста.

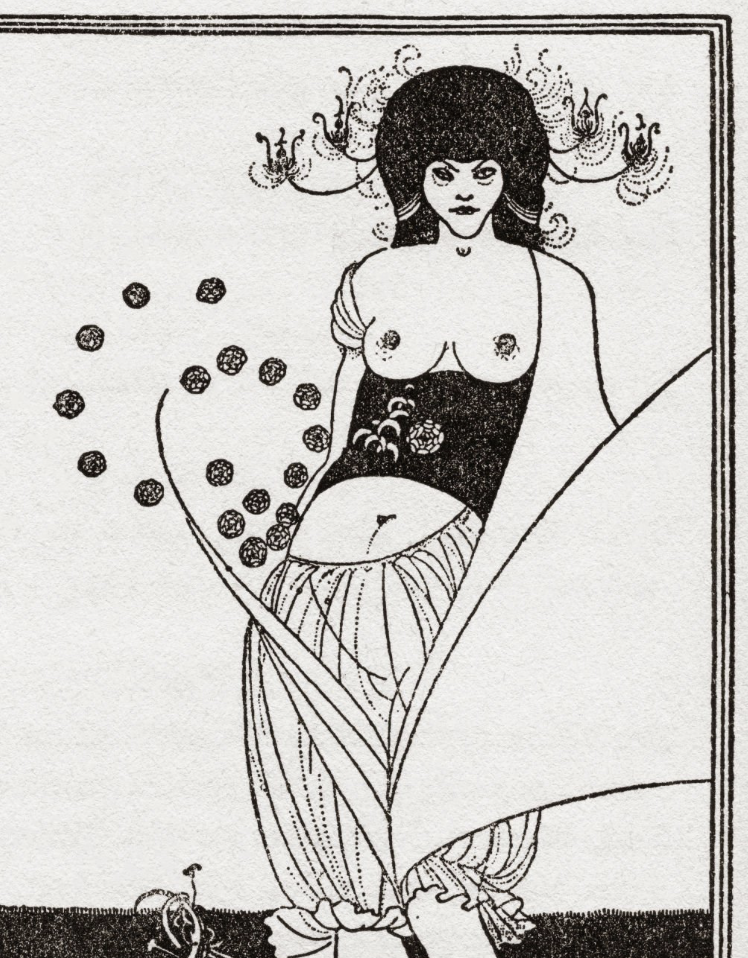

Фелисьен Ропс показывает роковую женщину как символ морального напряжения. Аксессуары и намеки на насилие формируют образ, одновременно тревожный и притягательный. Женщина у Ропса, как и у Франца фон Штука остается центром действия, но ее эффект сильнее всего проявляется через визуальные детали.

Франц фон Штук, «Грех», 1893; Фелисьен Ропс, «Human Pardon», 1878–1881

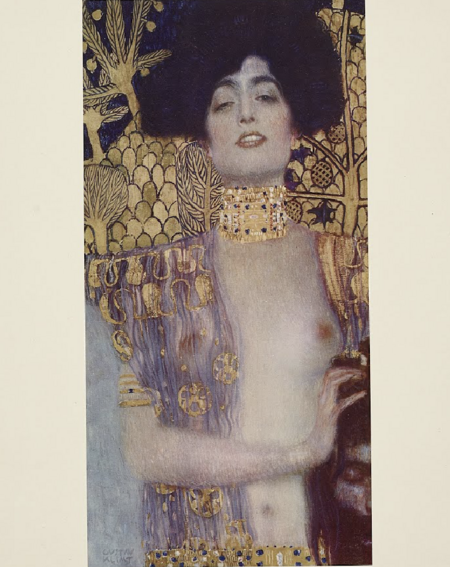

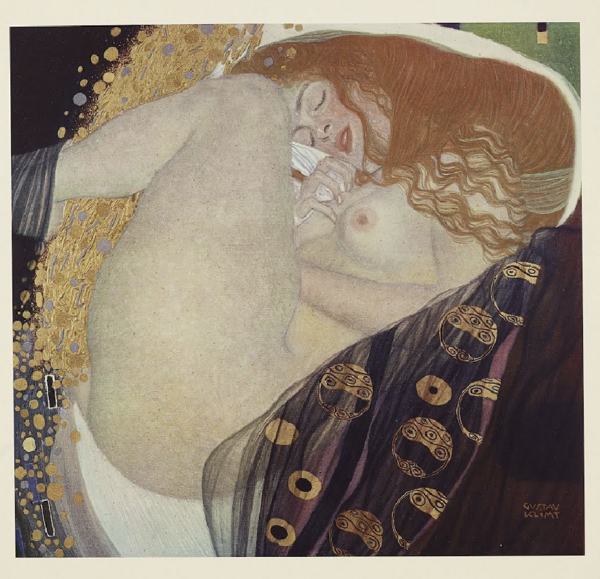

У Климта в библейском сюжете золото, декоративные узоры и поза создают ощущение силы и соблазна. В деталях раскрывается соблазн женского начала, а плотная золотая плоскость и контуры фигуры формируют властный образ, граничащий с божественным.

Густав Климт, «Юдит I», 1901; Густав Климт, «Данаэ», 1907–1908

У Редона женщина остается центром глубокой, почти мистической эмоциональной структуры. Цветы, профиль, закрытые глаза создают чувство отрешенности и внутренней напряженности.

Одилон Редон, «Закрытые глаза», около 1895; Одилон Редон, «Офелия среди цветов», около 1905–1908

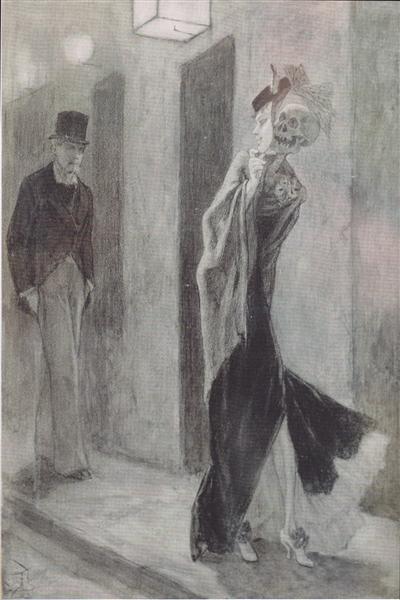

В иллюстрациих Обри Бердсли внимание сосредоточено на линии и форме: скользящие волосы, плоские темные ткани и светлая кожа создают читаемый силуэт, а украшения и орнаменты заменяют повествовательный контекст.

Динамика тела и драпировка плаща передают напряжение и соблазн, не прибегая к внутренней мотивации персонажа. Здесь рисунок концентрируется на внешних признаках женщины, которая привлекает взгляд.

Обри Бердсли, «Salome’s Toilette», 1894; Обри Бердсли, «The Stomach Dance», год неизвестен; Обри Бердсли, «The Black Cape», год неизвестен

Ювелира Рене Лалика интересовала пластика и ритм женского тела. Стрекозы и цветы становятся продолжением фигуры, текучие линии сливаются с телом, а эмаль и стекло создают впечатление прозрачной кожи.

Женщина у Лалика — часть природного или мифологического. Роковую женщину в ней можно распознать по движению, обнаженности, загадочности.

Рене Лалик, брошь, около 1898-1899; Рене Лалик, декоративная брошь для Сары Бернар, год неизвестен; Рене Лалик, кулон, 1905

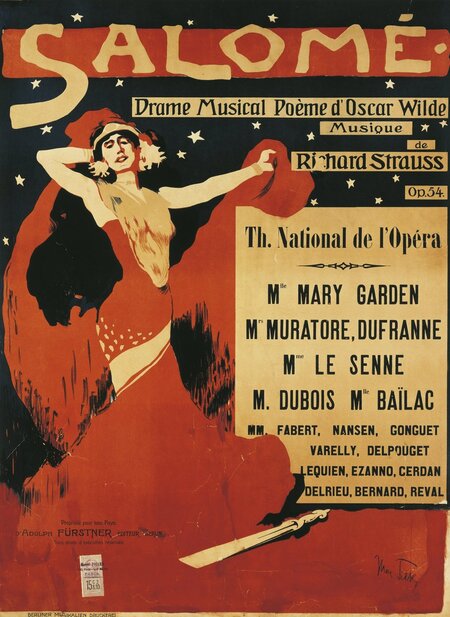

Постер к опере Рихарда Штрауса «Саломея» (1910) демонстрирует, как реклама адаптирует образ роковой женщины для публики, используя узнаваемые детали, когда оригинальный образ героини не так привлекателен по сравнению с яркой, но упрощенной la femme fatale.

Метаморфоза

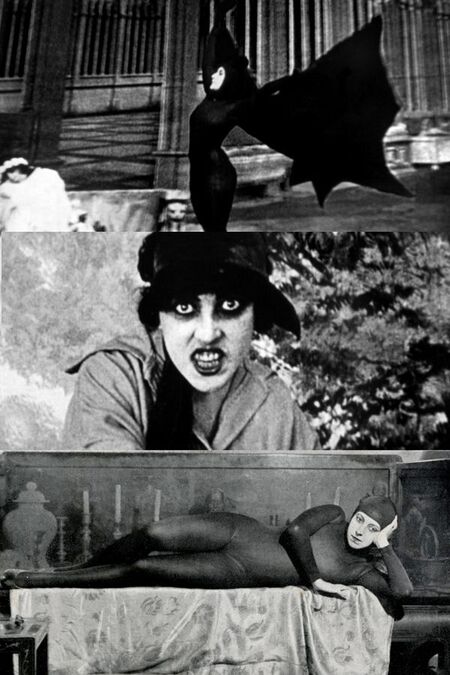

Образ роковой женщины подстраивается под новые средства выражения и не теряет мощи — он просто меняет маску. В раннем кино этот образ становится одновременно более читаемым и безопасным. Читаемым, потому что камера фиксирует лицо, жест, взгляд, то есть больше деталей. Безопасным, потому что зритель смотрит на показ, а не на реальное действие.

Кино создает отстранение: свет, монтаж, звездная репутация и моральный финал удерживают опасность.

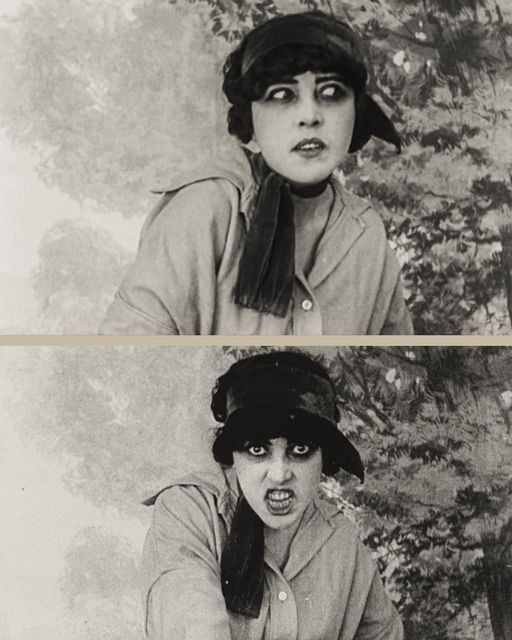

Кадры из фильма «A Fool There Was», 1915

Кинематограф конвертирует провокацию в представление. Крупный план делает интимность видимой, но одновременно отчужденной. Тип «женщины-вамп» наследует черты роковой женщины и переводит их в простые опознавательные приемы: длинные темные ресницы, подчеркнутые веки на контрасте с выбеленной кожей, яркие губы, удлиненный силуэт, соблазнительная и впечатляющая поза. Костюм и грим добавляют экзотики.

«Вамп» привлекал, потому что он давал зрителю то, что предлагала Саломея, но в улучшенной форме: удовольствие от нарушения запрета и безопасный выход из него. Фигура «вамп» обещала опасность и одновременно гарантировала ее локализацию. Это более конкретный вариант la femme fatale, который выдвигает на первый план холодную красоту, мистическую привлекательность и очарование.

Теда Бара в «Позе вампира», 1918

Мюзидора в роли Ирмы Вап в хорроре «Les Vampires», 1915-1916

Вывод

В эпоху модерна la femme fatale прошла путь от фигуры экзистенциальной угрозы к узнаваемому образу массовой культуры. Коммерциализация действительно разрушила первоначальное содержание — опасность превратилась в стилистическую формулу, тиражируемую плакатом, рекламой и декоративными объектами. Однако возникла новая форма существования роковой женщины: более контрастная и не менее вызывающая, противоречивая.

Кино сделало образ еще более устойчивым. Оно не вернуло прежнюю религиозную или философскую драму, но наделило образ новой жизнью. La femme fatale стала фигурой, через которую массовый зритель переживает безопасное столкновение с соблазном и разрушением нормы.

Так гипотеза подтвердилась лишь частично. Опасность усилилась визуально, но глубокий смысл роковой женщины не был утрачен, он трансформировался.

Hanson H., O’Raw C. The Femme Fatale: Images, Histories, Contexts // Palgrave Macmillan, 2010.

Лурье З. А. История формирования образа «Роковой женщины» во французской культуре XIX В. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-formirovaniya-obraza-rokovoy-zhenschiny-vo-frantsuzskoy-kulture-xix-v (дата обращения: 11.10.25)

Потехина Е. А. «Женщина-вамп и роковая женщина как культурные модели в американском и российском кинематографе» [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschina-vamp-i-rokovaya-zhenschina-kak-kulturnye-modeli-v-amerikanskom-i-rossiyskom-kinematografe (дата обращения: 11.10.25)

Калачикова Л. И. Образ женщины серебряного века в искусстве художников эпохи // Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Санкт-Петербург, 2021

Divine Sarah: The Great Star of the French Poster [Электронный ресурс]. URL: https://driehausmuseum.org/blog/view/divine-sarah-the-great-star-of-the-french-poster/1000 (дата обращения: 22.11.2025).

Art of Aubrey Beardsley [Электронный ресурс]. URL: https://www.rom.on.ca/magazine/art-aubrey-beardsley (дата обращения: 23.11.2025).

René Lalique — гений ювелирного мира [Электронный ресурс]. URL: https://artchive.ru/publications/4364~Rene_Lalik_genij_juvelirnogo_mira (дата обращения: 23.11.2025).

803046@2x.jpg

803056@2x.jpg

802226@2x.jpg