Приемы и образы в советском кинематографе 1960-x

—— Введение

«Невозможно отрицать, что в кинематографии произошел своеобразный переворот. Творческие работы „оттепели“ подтверждают этот факт. На данном этапе в кинематографе концентрировалось стремление к изображению в картинах чувств и переживаний простого человека, его будничных забот. Можно отметить, что происходит резкое изменение функций кино: оно становится не средством пропаганды, а искусством.» [1]

Действительно происходит мощный переход от «сталинского» кино к «оттепельному». Если в тот период преобладали героико-пафосные сюжеты, где важна не единица организма, а система, где культивируется народный дух, «сопричастность братьев», превосходство социального реализма, то в «оттепель» фокус внимания кардинально смещается. Следует уточнить: фильмы «сталинского» периода имели свои достоинства, просто они все были идеологически заряжены и задачи подчеркнуть личностные особенности даже не стояло.

Возвращаясь к заданной теме, безусловно, советский кинематограф 1960-х годов — это период «оттепели». Фильмы того времени объединяет множество аспектов, однако, во-первых, здесь мы рассмотрим не все кинокартины этого многозначительного отрезка, а лишь их часть, а во-вторых, разберем именно технические приемы и метафоричность образов, которые были частью нового киноязыка. С их помощью можно было выразить сомнения, душевные перипетии героев, их драмы и экзистенциальные кризисы. Ведь в этом и состояло суть большинства фильмов того периода. Кроме того, нужно было найти новые подходы для переоценки ценностей и обсуждения тем войны, травм и других несчастий, пережитых страной за прошлые годы.

Субъективный взгляд / POV Shot

Субъективная камера (камера/взгляд или POV) в оттепельном кино — инструмент, который отражает «язык личности». Посредством этого приема создаётся эффект максимального погружения в сознание героя, позволяя как вызвать у зрителей саспенс, так и дать возможность понять мотивы героя, его «правду» в полной мере. «Субъектив» побуждает нас к рефлексии, ведь она свойственна и самим персонажам. Через личный опыт одного человека режиссёры все равно вели диалог со всем поколением.

Зависит все не только от восприятия и эмоционального багажа наблюдающего, но, конечно же, еще от света и ракурса. Они определяют, какое настроение будет доминирующим, и задают стандарты: в какой реальности, с какими правилами и «триггерами» будет выстроен нарратив.

«Главная задача субъективной камеры, это, безусловно, погрузить аудиторию в атмосферу фильма, стереть рамки экрана, с чем этот прием успешно справляется.» [3]

Фильм «Крылья», Л. Шепитько почти полностью построен на этом приеме. Весомое значение имеют флешбэки, благодаря которым мы узнаем сокровенные стороны, терзания главной героини. В сценах, где камера занимает место Надежды в кабине самолета, воплощается прошлой жизни. Без этих кадров — полетов и явных выпаданий Петырухиной из реальности в пользу воспоминаний, мы не смогли бы прочувствовать её боль от утраты и тех устоев, которыми она жила раньше. Нужного камертона она не может ни создать, ни восстановить ни с кем, даже с самой собой. Через столь болезненный внутренний взор героини, режиссер в полном объеме обнажает трагедию одной частной жизни, истории, но также задает череду вопросов об общей травме войны и ее последствиях.

«Крылья», реж. Лариса Шепитько, 1966

«Крылья», реж. Лариса Шепитько, 1966

В фильме «Человек идет за солнцем» М. Калика этот прием является доминирующим, поскольку мир выстраивается через восприятие мальчика по имени Санду. В отличие от кинокартины Шепитько, здесь главным выступает не конфликт, а попытка воспроизвести магию обыденности через увлекательный мир ребенка. Так режиссер создает поэтичность, наивность, «обнимающий» свет и искрящееся поле детских мгновений.

Низкие ракурсы на уровне глаз ребенка превращают реальность в гигантские препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы поспеть за солнечными зайчиками, ускользающими из-под носа. Фокус на определенных деталях, которые замечает порой лишь мальчик, преображает места и людей. Например, довольно обычный магазинчик превращается в лавку чудес или парикмахер Кока в «ужасающего злодея», которого главный герой обливает водой из шланга.

«Человек идет за солнцем», реж. Михаил Калик, 1961

«Человек идет за солнцем», реж. Михаил Калик, 1961

Фильм «Иваново детство» А. Тарковского выстроен между реальностью и сном. И здесь упор поставлен на субъективный взгляд, ведь история рассказывает о мальчике.

В основном POV камера появляется в снах. Это не просто попытка вспомнить что-то важное — это единственное пространство, где он ещё может свободно существовать как ребенок и расти как личность, где есть место чуть менее болезненным образам, как война, которая в реальности окружает его везде, держит в заложниках и медленно душит. В сценах, отражающих действительность, преобладают резкие и глубокие тени, которые пугают, отталкивают и создают искаженные и трагичные образы.

«Иваново детство», реж. Андрей Тарковский, 1962

«Иваново детство», реж. Андрей Тарковский, 1962

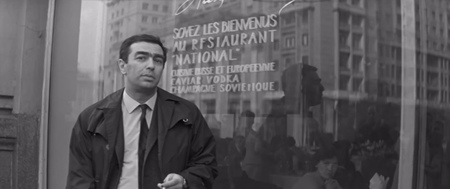

В «Июльском дожде» скорее акцент сделан на «документации» (коей она не является, ведь тщательно выстроена режиссером) сентиментальной советской действительности, на отдельных частях бытовой жизни этой камерной и добродушной, «простой» интеллигенции как бы со стороны, намеренно отдаляясь, чтобы увидеть широкую картину, а не на субъективном взгляде какого-то героя. Однако, поскольку история преимущественно о Лене, то несколько кадров, использующих данный нам прием, присутствуют. Монтаж следует за ритмом её сознания — паузы, кадры города, трамваев, «пустые диалоги». Это создаёт эффект её «внутреннего монолога».

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

«Камера — преследователь» / Tracking shot

Движение камеры, которое следует за героем и создает ощущение преследования, называется догоняющей камерой. Здесь же будем называть её «камера-преследователь». Прием используется как для усиления напряжения, передачи тревоги и растерянности героя, так и для отражения эмоционального подъема, развития динамики и сюжета. Из-за подвижного и интенсивного ритма зритель неосознанно напрягает зрение, дабы уследить за объектом «слежки», а при бОльшем погружении так уже и разделяет с ним его же историю и опыт, то есть сопереживает.

«Tracking shot — один из самых вовлекающих приёмов в арсенале режиссёра. Зритель не просто наблюдает за героем со стороны, а буквально следует за ним — шаг за шагом, поворот за поворотом. Такое „физическое“ сопровождение усиливает эмпатию, погружает в пространство сцены и создаёт ощущение непосредственного участия в происходящем.» [4]

В «Июльском дожде» М. Хуциева камера примеряет на себя роль «сталкера». Она движется вслед за героиней, имитирует её движения и как бы погружает зрителя в её обыденность, делая его соучастником переживаний Лены. Так прием может усиливать чувство паранойи и страха, когда кажется, что кто-то идет за ней по пятам и вот-вот настигнет. Такой метод съемки позволяет зрителю не просто наблюдать, а погружаться в психологическое состояние персонажа.

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

В кинокартине «Человек идет за солнцем» с помощью «преследующей» камеры режиссер отражает весь спектр эмоций мальчика, который пытается догнать солнце, «ухватиться» за него. Камера — не наблюдатель со стороны, а активный спутник героя. Следуя за Санду, он создает особый ритм и динамику повествования: изображение становится колеблющимся, ярким, выдержанным в теплых тонах. Движения и мальчика, и камеры передают не сложную сюжетную закономерность, а новый порыв открытия, знакомства с чем-то. Физическое путешествие за солнцем становится путем познания окружающего мира.

«Человек идет за солнцем», реж. Михаил Калик, 1961

«Человек идет за солнцем», реж. Михаил Калик, 1961

«Человек идет за солнцем», реж. Михаил Калик, 1961

В «Заставе Ильича» М. Хуциева подобный прием появляется и играет свою роль ненадолго, но крайне ярко. В сценах поэтического вечера.

В отличие от камеры, следующей за одним героем, здесь она становится олицетворением общности людей. Их как единого организма, завораженного выступлениями. Движение камеры отчасти хаотично, но при этом оно фиксирует событие, проживает его вместе с залом. Мы видим мероприятие с внутренней стороны, со стороны выступающих, чувствуем общее волнение, учащенное дыхание, взрыв аплодисментов. Она — взгляд самого поколения «шестидесятников». Наезд на Вознесенского — это взгляд обожания и узнавания. Через этот прием и сцены раскрывается духовная связь людей, самых разных поколений.

«Застава Ильича», реж. Марлен Хуциев, 1962-1964

В «Зное» Л. Шепитько «камера-преследователь» является ключевым драматургическим приемом, который создает давящий, ощутимый гнет и неизбежность судьбы Кемеля. Камера становится не его глазами, а воплощением безжалостного преследователя в мире пустынного простора, той среды с жарой и «тяжелой головой».

В сцене гонок советских рабочих, как и главный герой, мы наблюдаем грохочущую, пыльную, саркастичную профанацию идеи труда. Гонки — пародия на свободу. Камера, которая «преследует» машины, становится взглядом на чужой, отталкивающий мир, в который герой хочет вписаться, но никак не может. Духовные поиски одного индивидуума тонут в гудении машин и общем безразличии. Так же и в сцене упадка его сил, когда он работает с Абакиром.

«Зной», реж. Лариса Шепитько, 1962

Иллюзии слома 4ой стены

Слом четвертой стены в оттепельном кино — это не техника, которую мы знаем и видим сейчас, это предпоссылки. В любом случае иллюзия или оммаж (как угодно) на данный прием, крайне любопытен, ведь тут рождается философия экрана и коммуникации героев с ним, с нами — зрителями. В контексте того времени «слом четвертой стены» можно раскрыть и как протест против стены соцреализма. В сталинском кино экран был идеализированным окном в мир побед.

Оттепель сделала зрителя собеседником и в некоторых фильмах зазвучало другого формата общение: > немое обращение > прямое обращение

1. немое обращение

«Немое обращение» — герой смотрит в камеру, но не говорит. Создается эффект молчаливого диалога или монолога, с общим пониманием или непониманием. Зритель читает во взгляде вопрос, неуверенность, иронию, боль. Это приглашение к совместному размышлению.

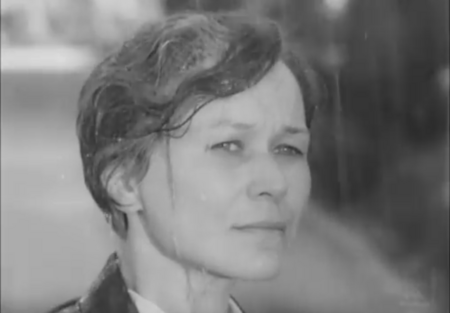

В «Июльском дожде» происходит смысловой сдвиг: мы переходит от личной истории Лены к коллективному портрету. Частное отступает, на первый план выходит общее. Мы видим не персонажей, а типажи, лица «неговорящих голов». Их взгляды не всегда многозначны, старшее поколение (и зритель вместе с ним) скорее испытывает неловкость и предвзятость местами от диалога с камерой, в молодых очах читается больше иронии, немного пафоса и больше всего встречается растерянность. В глазах большинства легкая отрешенность, недоумение, ожидание и молчаливый вопрос к зрителю: «А вы кто? И что дальше?». И это вопросы не только про момент «здесь и сейчас», вопросы обращенные в целом к бытия и положению дел «оттепели».

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

М. Хуциев уравнивает в правах на внимание и героя, и молчание. Он говорит нам, что настоящая жизнь здесь — в этих безымянных лицах, которые смотрят на нас с экрана. И их молчаливый взгляд оказывается красноречивее любых официальных речей.

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

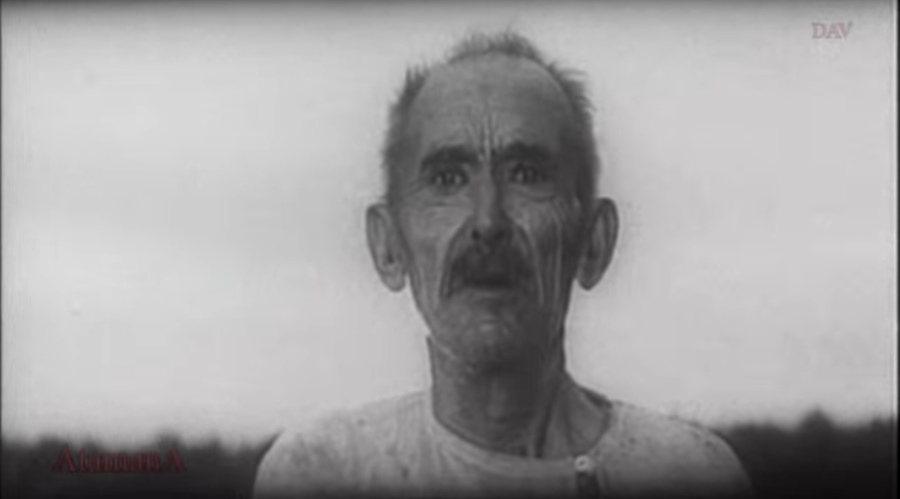

В «Начале неведомого века» А. Смирнова взгляды этих людей — детей, стариков, мужчин — это не «взгляды-вопросы», а «взгляды-раны». Они смотрят даже уже не на зрителя, а сквозь экран.

Их молчанию противостоит этот идеологически выверенный текст о надежде и коммунизме, который звучит как сопровождение этим кадрам: «Так мы стояли долго. С неба падал дождь, но люди не ощущали его. Потому что уже забыли надеяться на него. Они не заметили, как свою надежду просто выжить они постепенно обратили на себя, как она помогла им сделать возможное и пока невозможное. Как она стала частью надежды на будущий мир коммунизма. Надежды, необходимой им для ежедневного существования. Надежды, единственной делавшей их людьми».

Человеческие глаза болезненно обращены к камере, как бы пытаясь сказать: «На что надеяться теперь.?» Тебе приходится лишь догадываться, с чем эти люди смотрят на тебя: с обвинением или с мольбой. Возникает чудовищный диссонанс: мы наблюдаем жесточайшие страдания, но слышим идею «о великом коммунизме». Иллюзия слома четвертой стены здесь обнажает конфликт очень ярко.

«Начало неведомого века», реж. Андрей Смирнов, 1967

2. прямое обращение

«Прямое обращение» — герой говорит с камерой, как с собеседником. Эффект полного слома барьера. Жест обычно отражает момент отчаяния, поиск поддержки. Зритель превращается в соучастника.

Вначале мы видим Митю её глазами — это классический субъективный кадр, но в момент кульминации Шепитько совершает подмену: взгляд Миты, обращённый к Надежде, направлен прямо в объектив камеры. Мы больше не смотрим вместе с ней. Мы оказываемся на её месте. Митя смотрит прямо на нас, как бы требуя ответа. Знает, что камера это не зрители, но отдельный человек. Это создаёт тот самый «глюк», подмену одного приема другим, когда стена рухнула, и мы оказались внутри её диалога с самой собой. На мгновение прошлое перестаёт быть прошлым и становится частью незаживающего настоящего.

«Крылья», реж. Лариса Шепитько, 1966

В этой сцене Кончаловский в «Первом учителе» использует этот прием с идеологической и эмоциональной нагрузкой, когда Дюйшен обращается напрямую к камере, упоминая сталинский указ. Слом стены здесь — это жест отчаяния, когда герой, не находя справедливости и поддержки, выносит свой протест за рамки фильма к нам.

Кадры в киргизской степи очень живописны, они часто снимаются, однако здесь режиссер вставляет крупный план искаженного лица, смотрящего прямо в объектив. Это разрушает любой образ идиллии: за пейзажами скрывается трагедия невежества, а Дюйшен становится единственным, кто осмеливается о ней кричать. Согласиться с персонажем? Отвернуться? Прием требует принять выбор, занять чью-то позицию.

«Первый учитель», реж. Андрей Кончаловский, 1965

Образ яблока

Яблоко — визуальный образ, который обычно почти всегда связан с размышлением о рае, грехопадении, библейских мотивах, ностальгией об утраченной или невозможной идиллии, об ошибке, предательстве, наслаждении. Его интерпретация и интеграция в кино разноплановы, тем самым образная заряженность данного фрукта обогащается.

«В фильме „Тени забытых предков“ Сергей Параджанов „переплетает“ языческие и христианские традиции. И, вероятнее всего, автор делает отсылку на яблоки как на библейский символ измены.» [5]

В этой сцене, избегая прямой показ измены, Параджанов соединил библейский миф, народные поведенческие особенности и метафоричность (не менее красноречив красный зонтик в этой же сцене). Если рассматривать образ в контексте гуцульской культуры, где жизнь и природа цикличны, то можно предположить, что яблоко — символ земной и чувственной любви, символ плодородия. Здесь страсть, которой поддается Палийчук с Палагной, показана как разрушительная сила, противопоставленная связи Ивана и Марички. Возможно, что появление этого образа как раз и предвещает гибель главного героя, как духовную, так и физическую.

«Тени забытых предков», реж. Сергей Параджанов, 1965

«Практически одномоментно, в начале 1960-х гг., два молодых режиссера, Андрей Тарковский и Сергей Параджанов, обратились к метафоре яблок, ссылаясь на работу А. Довженко. Поэтому правомерно предположение, что именно их работы „подняли новую волну“ интереса к этой метафоре.» [5]

В фильме «Иваново детство» А. Тарковского яблоки во сне главного героя — тоже символ утраченного рая, мира детства, где можно было бы дать волю хотя бы минимальным наивным проявлениям. Крупно показан акт общения двух детей, как инверсия грехопадения, где уже не девочка, а Иван предлагает ей «наилучшее» яблоко, а она нерешительно, но отвергает этот жест и даже в какой-то степени осуждает его.

Справедливо как упоминание вдохновения работами А. Довженко, так и расхождения с его кинокартиной «Земля». Тарковский показывает яблоки лишь во сне, в неком убежище от кошмара окружающей действительности (у А. Довженко они опадают в реальности), так еще и переносит это образ через призму травмы XX века — Второй Мировой войны. Война убивает не только людей, но и саму мечту о возможности Эдема. Рай не забыт, а уничтожен, поскольку жизнь остановилась. Конечно, здесь метафора обретает трагичное звучание в отличие от фильма А. Довженко.

«Иваново детство», реж. Андрей Тарковский, 1962

«Иваново детство», реж. Андрей Тарковский, 1962

«Сцена с яблоками в „Заставе Ильича“ может быть рассмотрена как инверсия библейской истории о предложении яблока Адаму.» [5]

В фильме «Застава Ильича» М. Хуциева Вячеслав (один из трех друзей) в спешке рассыпает яблоки. Ребята собирают их, одной ногой уже находясь в трамвае. Затем Николай в вагоне угощает девушку-кондуктора одним из яблок. Эту сцену, как и в фильме Тарковского, можно интерпретировать в рамках инверсии библейского сюжета, однако тут все-таки жест героя принимает более простой характер. Здесь яблоко — не символ искушения, а жест искренности, попытка завоевать доверие, построить человеческую легкость поверх официальной риторики общения.

«Застава Ильича», реж. Марлен Хуциев, 1962-1964

«Сцена с яблоком в „Июльском дожде“ — прямая аллюзия на библейскую историю, но с совсем иным выводом, выводом о самодостаточности героини этого фильма.» [5]

В следующей работе М. Хуциева «Июльский дождь» мы снова видим метафору яблока, но уже совершенно в другом ключе. Этот образ появляется, когда Лена провожает своего возлюбленного после похорон отца. Она не угощает его этим яблоком, она ест его сама. Создается впечатление, что это её личный, исцеляющий анти-стресс. Мелкий терапевтический сеанс. Ей некомфортно и тоскливо, но вместо того, чтобы идти и плакать, она покрепче сжимает яблоко в руках, прижимает его к себе и кусает с такой силой будто глотает слезы — только в виде кусков фрукта. В финале она также покупает себе одно яблоко. Наверняка для самой себя.

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

Образ магнитофона

Магнитофоны в советском кино символизировали повседневную жизнь, быт, досуг как интеллигенции, так и обычных людей. С помощью этого устройства даже пытались обходить цензуру (получалось иногда). Появление и распространение новых моделей отражало технический прогресс, который постепенно проникал в жизнь советского общества. В основном портативные кассетные магнитофоны ассоциировались с молодежью и ее стремлением к индивидуальности или с возлюбленными. Вообще, чаще всего этот образ отражал ностальгию, которую хотело отобразить большинство режиссеров «оттепели».

Магнитофон объединял людей, создавая общие увлечения, например, прослушивание музыки и танцев. Этот образ мог послужить основой для встреч и дружеских вечеров.

«Любить», реж. Михаил Калик, 1968

Магнитофон был распространенным предметом в советских квартирах, что делало его частью реалистичного изображения повседневности. Он мог сопровождать романтические вечера, прослушивание музыки или запись радиопередач.

В этой сцене подчеркивается имтимность жизни пары. Их нежность обволакивает комнату вместе с магнитофоном, пока герои танцуют под музыку.

«Застава Ильича», реж. Марлен Хуциев, 1962-1964

С магнитофоном персонаж чувствовал себя более защищенным и уединялся, создавая собственный мир, где он мог слушать и творить или же переосмыслять невзгоды и давать себе «приземлиться».

«Крылья», реж. Лариса Шепитько, 1966

В трагичной сцене, когда Саша Шаталов признается, что свадьбы якобы «не будет», Николай включает магнитофон. На фоне происходят вечерние танцы — романтический мотив, который совершенно гармонично дополняет образ магнитофона.

«Я шагаю по Москве», реж. Георгий Данелия, 1964

Образ дождя

Дождь в кино 1960-х — «чистой воды поэзия». Это код, с помощью которого советский кинематограф показывает чувства, а не подвиги. Образ создает новую визуальную эстетику (нежного и, повторюсь, поэтического свойства), противопоставленную парадным изощренностям прошлой эпохи. Его используют, чтобы отразить «сложность» внутренного мира героя, передать накал страданий, эмоциональный надрыв. Сцены под дождем часто становятся лирическими паузами, где мы подчиняемся логике чувств, ассоциаций, а не драматургическим сломам. Реальность становится зыбкой, субъективной, что так нужно было природе «оттепельного» киноязыка.

«Почти физическое ощущение собственной несостоятельности героев Шепитько передавала через воспринимаемые стихии (вода, воздух, небо), природную и человеческую среду. Как режиссер и творец, она самоотверженно боролась за точность воплощения и раскрытия личности, предельности и даже запредельности пребывания духа в условиях внутреннего конфликта.» [6]

Обычно дождь символизирует очищение и обновление. У Л. Шепитько в «Крыльях» этот мотив доведён до трагизма. Дождь никак не смывает её боль, не придает ей сил, не приносит катарсиса. Наоборот, он обнажает её рану, делает её более острой. Вода на лице смешивается со слезами. В этой сцене для Надежды дождь — не романтический фон, а свидетель её экзистенциального кризиса. Он лишь усугубляет её состояние, доводя до точки кипения. Идентичность сломлена.

«Крылья», реж. Лариса Шепитько, 1966

Если у Шепитько дождь — одно большое терзание, то у Данелии в «Я шагаю по Москве» — это внешнее проявление восторга, наивной радости. Образ летнего, теплого ливня становится визуальным гимном молодости, герои с радостью бегут и растворяются в водных потоках. Дождь здесь предлагает сбросить условности и позволить себе же вести себя, как ребенок. Символ счастливого и беззаботного мгновения, существует только «здесь и сейчас».

«Я шагаю по Москве», реж. Георгий Данелия, 1964

Дождь в «Июльском дожде» — психологический пейзаж, «зачинщик» истории. Он — первостепенное обстоятельство, которое запускает процесс сюжета и создает нить между Леной и Женей, одолжившим главной героине куртку в самом начале. Здесь точно не ливень, а достаточно монотонный, меланхоличный дождь. Он соответствует внутреннему состоянию героини — ее поискам и сомнениям. Портреты людей, скопившихся из-за дождя в кучку, очень миловидны: такие легкие, но погруженные в себя личности. Перед нами «нормальный, летний дождь» с его неразрешенными вопросами: что в стране, что внутри каждого.

«Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966

Дождь у Кончаловского в «Первом учителе» — участник драмы. Он — неконтролируемая сила, которая так же неизбежна, как трагедия, постигшая отца Алтынай. Так же естественна и зарождающаяся любовь между персонажами. Дождь обнажает раны и исцеляет их, позволяя героям пережить катарсис через простое прикосновение.

Суровая стихия сопровождает неумелость в объяснении между двумя молодыми людьми и противоречивым проявлением своих чувств из-за их переизбытка. Здесь отражено скопление нескольких эмоций сразу: гнева и стыда, боли и раскаяния.

«Первый учитель», реж. Андрей Кончаловский, 1965

Фильмография:

1. «Застава Ильича», реж. Марлен Хуциев, 1962-1964 2. «Июльский дождь», реж. Марлен Хуциев, 1966 3. «Человек идет за солнцем», реж. Михаил Калик, 1961 4. «Любить», реж. Михаил Калик, 1968 5. «Зной», реж. Лариса Шепитько, 1962 6. «Крылья», реж. Лариса Шепитько, 1966 7. «Иваново детство», реж. Андрей Тарковский, 1962 8. «Тени забытых предков», реж. Сергей Параджанов, 1965 9. «Я шагаю по Москве», реж. Георгий Данелия, 1964 10. «Первый учитель», реж. Андрей Кончаловский, 1965 11. «Начало неведомого века», реж. Андрей Смирнов, 1967

Беляева К. С. Специфика кинематографа «оттепели» на фоне эволюции отечественного киноискусства // Культура и искусство. — 2016. — № 2. — URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2016-2/9-belyaeva.pdf (дата обращения: 20.11.2025).

Субъективная камера: руководство по использованию [Электронный ресурс] // Artwork: онлайн-школа визуальных искусств. — URL: https://artwork.school/blog/video_subjective_camera.html (дата обращения: 21.11.2025).

Алексеева В. Д. Оптика преследования Unreal Engine // Теория. — URL: https://start.hsedesign.ru/books/project/glava-4-f8f7d20b96bb4f11914f1efbeec3f55f (дата обращения: 23.11.2025).

Символы яблок и граната в фильмах Сергея Параджанова в контексте эстетики советского кинематографа [Электронный ресурс] / Е. В. Фролова // КиберЛенинка. — 2021. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-yablok-i-granata-v-filmah-sergeya-paradzhanova-v-kontekste-estetiki-sovetskogo-kinematografa (дата обращения: 22.11.2025).

Воронецкая-Соколова Ю. Г. Экзистенциальная драма героев Ларисы Шепитько // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. — 2020. — № 4. — С. 193-200. — URL: file:///Users/varvara/Downloads/ekzistentsialnaya-drama-geroev-larisy-shepitko.pdf (дата обращения: 20.11.2025).

Воробьева А. Е. Два направления «новой волны» в советском поэтическом кино 1960–70-х годов // Гуманитарные науки. — 2021. — № 4 (56). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-napravleniya-novoy-volny-v-sovetskom-poeticheskim-kino-1960-70-h-godov/viewer (дата обращения: 21.11.2025).

Оттепель. Двенадцать лет весны // Культура.РФ. — URL: https://www.culture.ru/s/ottepel/ (дата обращения: 20.11.2025).

Марлен Хуциев — 100 / от редакции // Сеанс. — 2025. — 4 окт. — URL: https://seance.ru/articles/marlen-hutsiev-100/ (дата обращения: 23.11.2025).