Репрезентация социальной роли модели в фотографии России 1860–1900 гг.

Рубрикатор

1. Концепция 1.1. Актуальность 1.2. Цель исследования 1.3. Введение

2. Формирование портретной фотографии в России

3. Теоретические основы социальной роли и портретной фотографии 3.1. Социальная роль и её репрезентация 3.2. Развитие портретной фотографии в России 3.3. Социальный контекст и культурные нормы

4. Анализ репрезентации социальной роли в российской портретной фотографии 1860–1900-х годов 4.1. Образ аристократии и высшего сословия 4.2. Образ бюрократии и служащих 4.3. Образ городской и крестьянской интеллигенции 4.4. Гендерные аспекты репрезентации

5. Визуальные коды, конструирующие социальную роль 5.1. Поза 5.2. Жест 5.3. Интерьер 5.4. Одежда

6. Заключение

1. Концепция

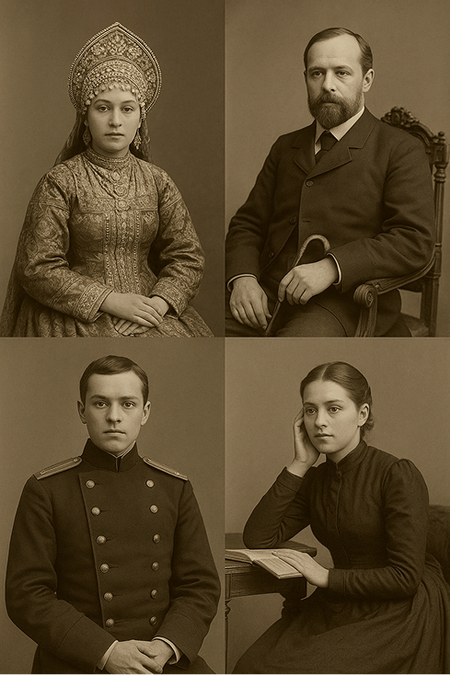

Портретная фотография в России второй половины XIX века получила широкое распространение на стыке крупных технологических инноваций и глубоких социальных изменений, отражая не столько индивидуальную сущность человека, сколько его место в иерархическом обществе. С 1860-х по 1900-е годы, по мере развития сначала дагерротипии (1840–50-е), а затем и студийной фотографии, она использовалась для фиксации классовых ролей и представляла моделей не как уникальных личностей, а как представителей определённых социальных слоёв. Это время совпало с реформами Александра II и урбанизацией, а также формированием среднего класса. Она оставила след в визуальном языке фотографии: в студиях позируют ремесленники со всеми атрибутами статуса; в то время как крестьяне позируют для портретов в сдержанной обстановке, подчёркивающей их труд в повседневной жизни. Эти фотографии как правило не претендовали на психологическую глубину, присущую живописи, а скорее были своего рода социальными паспортами, где поза, костюм и фон задают идентичность посредством культурных норм.

1.1. Актуальность

Данное исследование становится актуальным, поскольку эти портреты документируют смену феодального строя на капиталистические отношения. В то время как западноевропейские портреты фокусируются на индивидуализме, русские фотографии дают представление о коллективных ролях: офицер в форме, статский советник за работой, интеллигентная женщина с книгой. Например, рабочие и горожане, позировавшие не для психологического портрета, а как типы для студийных или репортажных серий, выглядят отражением своей социальной функции.

1.2. Цель работы

Целью данного исследования является анализ того, как репрезентация социальной роли в русской портретной фотографии 1860–1900-х годов осуществлялась в культурном и социальном контексте. В исследовании рассматриваются жанровые и технические особенности, способы изображения ролей, влияние исторического контекста на формирование изображения, а также типология ролей на основе архивных материалов. Подробно рассматриваются визуальные коды — поза, жесты, реквизит, — которые превращают портрет в социальный нарратив.

1.3. Введение

В русской портретной фотографии конца XIX века основной акцент в портретной фотографии делался на социальной роли модели, а не на её личности. Позы, реквизит и фон ясно раскрывали, к какому типу людей относился этот человек в обществе: аристократ с богатым интерьером и величественной осанкой; чиновник со строгим портретом и документами; и, наконец, крестьянин с фольклорными элементами. Фотография служила своего рода социальным «паспортом», выявляя классовые и гендерные нормы. Индивидуальность была второстепенной по сравнению с социальной функцией.

Итак, портретная фотография в России конца XIX века была не только своего рода художественным явлением, но и, по сути, документальным явлением, фиксировавшим все социальные изменения того периода. Она играла интересную роль посредника между человеком и обществом, где личные характеристики терялись в символике, связанной с классовыми и профессиональными ролями. Именно это делает её ценной для современных исследований: благодаря визуальным кодам, считываемым с фотографий, можно реконструировать не только то, что тогда считалось эстетическими предпочтениями, но и те социальные механизмы, которые определяли место человека в общественной структуре.

2. Формирование портретной фотографии в России

В России фотография появилась в 1839 году, и с ранних дагерротипов портрет стал фиксировать социальный статус, а не эмоции: модели замирали в напряженных позах, акцентируя одежду и окружение. В 1850–60-е годы, с развитием коллодионного процесса и альбоминной печати, портреты стали массовыми; массовая фотография особенно распространилась благодаря визитным карточкам в середине XIX века, а студии использовали задники и реквизит для имитации классических картин, подчеркивая роль модели — дворянство через ордена и меха, мещане с книгами. К 1880–90-м годам гелатино-бромидная эмульсия позволила более быстрые и уличные снимки, но студийная портретная практика оставалась доминирующей: женщины в корсетах с веерами и мужчины с цилиндрами демонстрировали социальный статус и роль в обществе. Формирование жанра шло параллельно культурным сдвигам — от романтизма к реализму — где портрет фиксировал место человека в социальной иерархии, а не индивидуальные черты.

3. Теоретические основы социальной роли и портретной фотографии

3.1. Социальная роль и её репрезентация

Социальная роль — это совокупность норм и ожиданий, которые общество навязывает индивиду в зависимости от его положения. В портретной фотографии XIX века роль модели формировалась через позы, реквизит и композицию: аристократ в кресле с орденами демонстрировал статус, купец с книгами — просвещённость, крестьянин в лаптях — тип народного труда. Женщины чаще изображались в пассивных позах, мужчины — активными, подчёркивая культурные нормы и иерархию. Репрезентация роли сочетала денотативный уровень (буквальное положение) и коннотативный (социальный подтекст), превращая портрет в социальный «паспорт», а не отражение индивидуальности.

3.2. Развитие портретной фотографии в России

Фотография пришла в Россию в 1839 году, первые дагерротипные ателье создавали иностранцы и русские аристократы. Ранние портреты отличались статичными позами и акцентом на одежду и окружение. С 1850-х портреты стали доступнее благодаря бумажным отпечаткам, студии множились, а композиция отражала иерархию: центральная фигура — авторитет, периферийные — подчинённые. К 1880–90-м годам гелатино-бромидная эмульсия позволила более быстрые и детализированные снимки, но студийная практика сохраняла акцент на статус и социальную роль, включая атрибуты и декорации. Любительская фотография начала демократизировать жанр, но профессиональные студии продолжали конструировать общественный имидж модели.

3.3. Социальный контекст и культурные нормы

Реформы Александра II и индустриализация усилили социальную мобильность и противоречия, а портрет фиксировал общественные ожидания. Культурные нормы, гендерные роли и влияние церкви определяли позы и атрибуты: женщины — декоративность и домашняя функция, мужчины — деловая или административная роль. Даже демократические портреты ремесленников соблюдали композиционные каноны, подчёркивая социальную роль. Портрет служил инструментом социального контроля и репрезентации, отражая место человека в иерархии, а не его внутренний мир.

4. Анализ репрезентации социальной роли в российской портретной фотографии 1860–1900-х годов

4.1. Образ аристократии и высшего сословия

В портретной фотографии России второй половины XIX века аристократия и высшее сословие предстают как воплощение стабильности и престижа, где каждый элемент кадра подчеркивает принадлежность к элите. Разные фотографы и студии в Санкт-Петербурге и Москве часто фиксировали дворян в окружении, которое отражало их повседневную среду: роскошные интерьеры усадеб с тяжелыми портьерами и антикварной мебелью, где модель располагалась в центре композиции, словно на троне.

Ателье «Левицкий и сын» Великая княгиня Ксения Александровна с Великим князем Александром Михайловичем и императором Николаем II Санкт-Петербург, 1894

Сергей Левицкий, Будущий император Александр III с женой и детьми. около 1878

Фотоателье «Деньер Г.» Портрет графа Александра Адлерберга 1858 — 1861

Сергей Левицкий Цесаревич Александр Александрович и цесаревна Мария Федоровна со старшим сыном Николаем 1870

Женщины высшего круга изображались с акцентом на грациозность и утонченность, подчеркивая их роль как хранительниц семейного статуса.

Карл Бергамаско Портрет молодой женщины в шляпе со страусовыми перьями. 1881–1884 годы. Санкт-Петербург.

Великая княгиня Александра Иосифовна, урожденная Александра Саксен-Альтенбургская, 1860-е

Графиня Елизавета Владимировна Васильева, 1865 — 1866

С. Л. Левицкий Портрет императрицы Марии Александровны 1869

Социальный контекст эпохи, с ее строгой сословной иерархией после реформ 1861 года, влиял на то, как фотографы конструировали эти образы: аристократия не просто позировала, а демонстрировала власть через позы — прямую осанку, скрещенные руки или легкий наклон головы, передающий уверенность. В отличие от более демократичных слоев, здесь редко встречались спонтанные жесты; вместо этого преобладали статичные композиции, где модель казалась частью генеалогического древа.

Сергей Левицкий Портрет императора Александра II 1877 — 1879

Княжна Зинаида Николаевна Юсупова и граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон

Высшее сословие, включая крупных помещиков и придворных, часто репрезентировалось через атрибуты профессии или статуса. Фотографии из петербургских студий показывают, как эти элементы интегрировались в кадр, чтобы избежать личностных черт — улыбки минимальны, выражения лиц нейтральны, фокус на символе. Таким образом, эти портреты фиксировали не индивидуальность, а коллективный образ класса, где социальная роль доминировала над личным.

Л. Гриллих Князь Феликс Феликсович Юсупов граф Сумароков-Эльстон 1889 год

4.2. Образ бюрократии и служащих

Бюрократы и служащие предстают как воплощение государственной машины, где индивидуальность подчиняется служебному долгу. Фотографы в Петербурге и Москве фиксировали их в строгих композициях, подчеркивающих иерархический порядок. Мундиры с эполетами и орденами доминируют на снимках, создавая визуальный код авторитета. Это не просто одежда, а символ принадлежности к аппарату, где личные черты размываются под весом формы.

Неизвестный автор Портрет генерал-лейтенанта Петра Степанова 1858 — 1861

Неизвестный автор Портрет Александра Львовича Потапова в военной форме со шпагой 1860 — 1866

Иван Дьяговченко Портрет статского советника 1868 — 1876

Часто делается акцент на заднем плане: модель стоит или сидит за столом, окруженная канцелярскими атрибутами — стопками бумаг, чернильницами, перьями.

Неизвестный автор Геолог Алексей Петрович Павлов в Московском университете 1890-е

Неизвестный автор Статский советник за рабочим столом 1890-е

4.3. Образ городской и крестьянской интеллигенции

Образ интеллигенции предстает как зеркало трансформаций российского общества, где социальная роль модели выходит на передний план, подчиняя себе индивидуальные черты. Городская интеллигенция, формирующаяся в условиях урбанизации Москвы и Петербурга, часто фиксируется в студийных постановках, где акцент падает на атрибуты интеллектуального труда. Фотографы запечатлевали инженеров и юристов в строгих сюртуках, с часами на цепочке и стопками бумаг на столе, что подчеркивает их функцию как посредников между государством и обществом. Это не случайность — в эпоху реформ Александра II фотография становилась инструментом самопрезентации, где костюм с высоким воротником и аккуратно пригладленные волосы сигнализируют о принадлежности к просвещенному слою, далекому от аристократической помпезности, но близкому к бюрократической дисциплине.

А. Попов Анна Ивановна Балакина 1900 — 1915

Неизвестный автор Геолог, палеонтолог, горный инженер Василий Гаврилович Ерофеев 1870-е

Провинциальная или земская интеллигенция, напротив, воплощает идеалы народничества и земского движения, где портреты отражают напряжение между традицией и модернизацией. В снимках, часто заказываемых в провинциальных студиях или даже на выезде, учителя и фельдшеры предстают в упрощенной обстановке: скромный сюртук поверх рубахи, книга в руках или перо за ухом, фон — либо деревенский пейзаж через окно, либо голая стена с иконой.

Николай Креков Семейство алматинского казака Котюхова 1877 — 1878

Каррик В. А. Крестьянские девушки Санкт-Петербург, 1860-е

А. О. Карелина Внучка и бабушка. 1870–1880 гг

4.4. Гендерные аспекты репрезентации

Гендерные различия проявлялись через строгую иерархию ролей, где мужчины позиционировались как активные носители власти и труда, а женщины — как пассивные хранительницы домашнего очага и символы семейного статуса. Это отражало патриархальные нормы общества, где социальная роль определялась не только классом, но и полом, усиливая визуальные контрасты в композициях снимков.

Неизвестный автор Мужской портрет 1860-е

Иван Курбатов Мужской портрет 1888 год

Женские образы, напротив, строились вокруг идеалов женственности, где социальная роль сводилась к роли жены или матери, редко выходя за пределы приватной сферы. Фотографы фиксировали дам в пышных платьях с кружевами, сидящих в креслах с вышиванием в руках или с ребенком на коленях, что подчеркивало их зависимость от мужского статуса и роль в воспроизводстве семейных традиций.

Мариан Конарский Портрет женщины с ребенком 1860-е

Сергей Левицкий Портрет молодой женщины 1870 — 1890

Д. Лейбовский Семейный портрет 1890-е

В крестьянских портретах гендерный разрыв был еще острее: мужчины с инструментами труда, в рубахах и лаптях, воплощали образ труженика, а женщины — в платках и с корзинами, символизируя плодородие и покорность. Переход к 1900-м годам принес нюансы — в урбанистических снимках московских студий женщины-интеллигентки иногда фиксировались с книгами, намекая на эмансипацию, но даже здесь композиция сохраняла гендерную асимметрию, где мужская фигура доминировала в кадре. Таким образом, фотография фиксировала не личные черты, а гендерно-обусловленные ожидания общества, где роль женщины оставалась в тени мужского авторитета, а визуальные коды — поза, освещение, атрибутика — служили инструментами для их закрепления.

Каррик В. А. Работники Санкт-Петербург, 1860–1870-е

Вильям Каррик Точильщик 1860-е

Михаил Грибов Женский портрет 1894 год

Неизвестный автор Почетный гражданин города Москвы Владимир Андреевич Фридлейн с женой Христианой Андреевной и сыном Людвигом февраль — ноябрь 1894

Карл Бергамаско Женщина в русском народном костюме. 1881–1890 годы. Санкт-Петербург.

5. Визуальные коды, конструирующие социальную роль

5.1. Поза

Поза модели служила универсальным визуальным кодом социальной иерархии: аристократов изображали в величественных, выпрямленных положениях, чиновников — в строгих и статичных, интеллигентов — в более свободных и естественных, женщин — в грациозных, а крестьян — в простых и скованных, превращая телесное положение в главное средство выражения статуса и роли в обществе.

5.2. Жест

Жест становился таким же выразительным социальным кодом, как и поза: у аристократов непринуждённое касание трости или эфеса сабли символизировало власть, у чиновников скованные руки на папке — служебную дисциплину, у интеллигенции лёгкое прикосновение к книге или вееру — культурную утончённость, а у крестьян — сцепленные на фартуке пальцы, подчёркивающие простоту и трудовую скромность; в сочетании с гендерными нормами, где мужские жесты акцентировали силу, а женские — грацию, эти движения превращали портрет в понятный зрителю социальный документ.

5.3. Интерьер

Интерьер становился прямым маркером социального положения: у аристократов — залы с лепниной, портьерами и антиквариатом, создававшие образ наследственного блеска; у чиновников — строгие кабинеты с дубовыми столами, бумагами и картами, подчеркивавшие офисную рутину и служебную дисциплину; у городской интеллигенции — гостиные с пианино и книжными полками, передающие атмосферу культуры и просвещения; у крестьян — бревенчатые стены и самовар, фиксирующие традиционный уклад. Такой интерьер не просто окружал модель, а «рассказывал» о ее месте в обществе, превращаясь в полноправный элемент визуального повествования.

5.5. Одежда

Костюм служил главным визуальным маркером статуса: у аристократов — фраки с орденами и роскошные женские платья с кринолинами, задававшие тон дворянской утончённости; у бюрократии — мундиры, сюртуки и цилиндры, подчеркивающие служебную роль и авторитет; у городской интеллигенции и провинциальных учителей — упрощённые жилеты, рубахи и элементы народного орнамента, отражающие переход от традиции к горожанскому быту; у женщин среднего класса — практичные платья с высокими воротниками и перчатками, намекающие на скромность. Таким образом, одежда не только оформляла кадр, но и ясно структурировала социальную иерархию, превращая фотографию в инструмент самопрезентации и закрепления статуса.

6. Заключение

Исследование показало, что российская портретная фотография второй половины XIX века отражала социальные иерархии куда сильнее, чем индивидуальность моделей. Аристократы предстали в статичных симметричных композициях среди фамильных регалий, бюрократы — в строгих интерьерах и униформе, демонстрирующих дисциплину, а интеллигенция — с книгами и инструментами, намекающими на культурную мобильность, хотя женские образы по-прежнему ограничивались домашним реквизитом. Позы, жесты, костюм, интерьер и реквизит формировали визуальные коды эпохи реформ и индустриализации, превращая портрет в инструмент социального самоутверждения. Несмотря на постепенное разнообразие сюжетов, фотография оставалась сосредоточенной на роли, а не личности, фиксируя социальный фасад и тем самым усиливая культурные нормы и структуру общества конца XIX века.

Виртуальная выставка «Этнографический жанр в русской фотографии 1860–1900-е годы» // Culture URL: https://www.culture.ru/events/1429578/virtualnaya-vystavka-etnograficheskii-zhanr-v-russkoi-fotografii-1860-1900-e-gody (дата обращения: 26.11.2025).

Русский портрет // Wikipedia URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_портрет (дата обращения: 26.11.2025).

Фотопортреты второй половины XIX — начала ХХ веков. // LiveJournal URL: https://achernega.livejournal.com/33324.html (дата обращения: 26.11.2025).

XIX век — начало XX века // RosPhoto URL: https://rosphoto.org/partneram/traveling-exhibits/fotografii-xix-xx-vekov-iz-kollektsii-rosfoto/ (дата обращения: 26.11.2025).

Фотопортреты второй половины XIX — начала ХХ веков. // LiveJournal URL: https://sergej-manit.livejournal.com/699828.html (дата обращения: 26.11.2025).