Трагедия как вершина в театральном искусстве

Трагедия в театральном искусстве — не просто «неблагоприятный исход», а эстетически значимый конфликт, ведущий к катастрофе или крушению смысла. Трагическое как предельная художественная форма, в которой проявляются фундаментальные вопросы бытия: судьба, свобода, моральная дилемма.

Концепция и цели

Данное визуальное исследование направлено на глубокое изучение феномена трагического, его эволюции, эстетических функций и культурной значимости через призму театрального выражения. Тема трагедии рассматривается не просто как жанровая категория, но и как высшая точка человеческого осмысления — столкновение морали, судьбы, свободы и личной ответственности, отражённое на сцене и воспринимаемое зрителем как эстетическое и эмоциональное очищение.

Проект содержит в себе несколько целей:

Аналитическую — наблюдение за развитием и особенностями трагического в театре: от древнегреческих корней до современных форм представлений.

Эстетическую — показать, как трагедия реализуется в разнообразных театральных практиках: с помощью текста, актерской игры, сценографии, музыки, движений.

Культурно-философскую — понять, какую роль трагедия играет в современном обществе: зачем она нужна сегодня и какой была ранее, может ли она быть инструментом социальной критики, как она формирует наше восприятие кризиса, морали и общественных изменений?

Рубрикатор

- Концепция и цели

- Философские суждения • Кант • Аристотель • Ницше • Гегель

- Историческое развитие • Античность • Средневековье • Классицизм и Ренессанс • Просвещение • Романтизм • Реализм и Натурализм • Современность

- Итоги, краткое описание всего

Почему трагедия воспринимается как «вершина»?

Вершиной можно считать нечто возвышенное, которое в свою очередь трактуется Кантом как эстетическая категория, которая связана с переживанием человеком величия, мощи и необъятности, превосходящих его самого. Это чувство возникает на стыке страха и восторга, когда мы сталкиваемся с силами природы (например, грозой, водопадами, горами) или грандиозными произведениями искусства. Кант выделял два основных типа возвышенного: математическое (связанное с бесконечностью и необъятностью) и динамическое (связанное с мощью и силой).

Трагедия в понимании философов

Рассмотрим кратко несколько иных философских рассуждений относительно самой сущности трагедии:

- По Аристотелю, трагедия — это «подражание серьезному и законченному действию, которое завершено и имеет определенную величину». Её главная цель — вызвать у зрителя катарсис, то есть очищение и эмоциональную разрядку через страх и сострадание. Важнейшей частью трагедии Аристотель считал фабулу (сюжет), подчеркивая, что она является подражанием не людям, а действию и жизни.

У Ницше же трагедия представляет собой синтез двух начал — аполлонического (форма, разум и порядок) и дионисийского (иррациональное, экстаз). Он считал, что именно трагедия, особенно в Древней Греции, позволяла людям справиться с ужасами и бессмысленностью бытия, примиряя их друг с другом через искусство

У Гегеля трагедия также представляет собой столкновение двух прав, или истинных принципов, чье совместное существование невозможно, но никак не конфликт добра и зла. Трагедия возникает там, где сталкиваются два закона или две силы, каждая из которых по-своему права, и ни одна из сторон не может победить без нарушения другого принципа. Этот конфликт можно увидеть в истории и искусстве, где столкновение принципов ведет к драматическому и неизбежному результату.

Историческое развитие трагического в театре

Мраморный рельеф с изображением драматурга (Менандра), держащего в руке комедийную маску. I в. до н. э. — I в. н. э.

Античность

Античный театр в Иераполисе, Турция ~1 век н. э.

В древних обществах трагическое проявлялось через жертвоприношение, пространство храмового ритуала трансформируется в драматическую сцену, где активно практикуются ритуалы смерти и возрождения, культы предков. Ритуальная основа — это прежде всего опыт коллективного переживания, где трагедия имела функцию обновления и очищения. Античная трагедия Эсхила в основе содержала мысль о том, что она представляет собой конфликт человека и судьбы, где последняя оказывается сильнее человеческой воли, в том числе и поэтому герой неизбежно движется к гибели. Примером может послужить «Орестея», где просматривается трагедия вины и возмездия.

Древнегреческий мраморный барельеф в амфитеатре

Софокл, продвигающий трагическое как конфликт долга и морали. Он впервые ставит конфликт ценностей в виде правды против правды. Ярким примером этой идеи может выступать «Антигона» в момент сознательного нарушения приказа. С одной стороны герой принимает решение свободно, несмотря на столкновение божественного и человеческих законов, но в конечном счете оно приводит к катастрофе.

Еврипид же рассматривает психологизацию трагического — усложнение мотивации, проявляет внимание к внутреннему миру, за счет чего герои становятся противоречивыми, а значит и более живыми. Трагическое здесь проявляется не только в судьбе, но и в человеческих страстях.

Барельефы античного театра с изображением мифологических сцен из жизни Аполлона и Артемиды

Именно античные драматурги стали представителями первого зрелого этапа трагического как театральной формы.

Средневековье

В данный период истории происходит трансформация трагичного в религиозные мистерии, оно приобретает новый смысл в виде греха или искупления. Это так называемая «христианская концепция трагического», где трагическое проявляется не в конфликте равных правд, а в грехе и спасении души.

Человек падший, но спасаемый; трагедия — путь к искуплению. В это время театр подчинён религии. Трагическое выражено через страдания Христа и мучеников. Трагическое здесь «не абсолютное», а направленное к надежде.

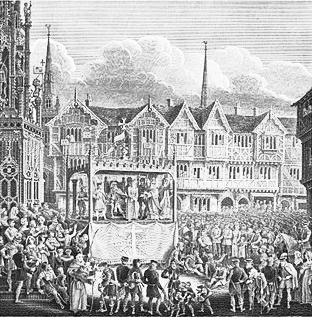

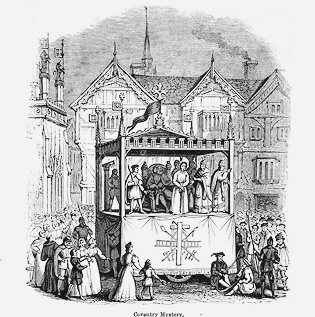

Исполнение мистерии в Ковентри, Англия, в XV веке, гравюра Дэвида Ги

Шембартлауф 1539 года — масштабный штурм «ада», выполненного в виде конструкции огромного корабля.

Фрагмент реставрации и оригинальной работы Жана Фуке «Мученичество св. Аполлонии» ок. 1460 г.

Классицизм (Ренессанс, XVII–XVIII вв.)

Одним из самых ярких представителей данной эпохи несомненно является Шекспир, который в своих пьесах индивидуализирует трагедию, и насыщает её богатством психологических мотивов. Шекспировский трагический герой со своим сложных характером переживает внутренний конфликт и масштаб страсти — примером тому знаменитый монолог Гамлета — «быть или не быть», представляющий собой кризис выбора. Трагические коллизии рождены внутри личности, а не только в обществе — «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир» — все эти пьесы проводят исследования человеческой души.

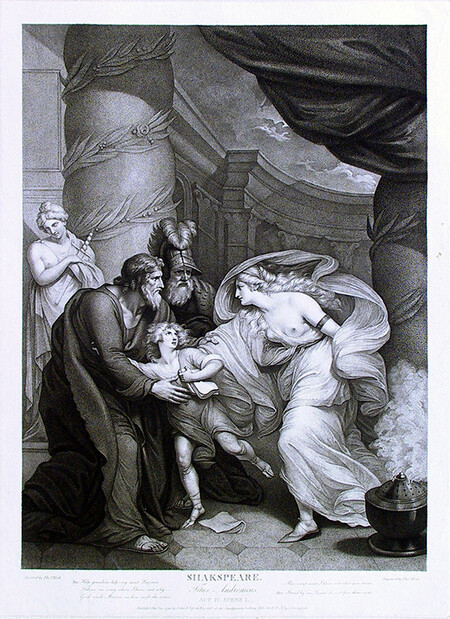

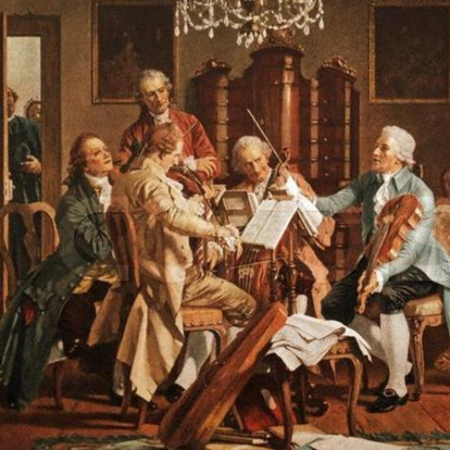

Rob Thew, R.A. Hamilton. «Зимняя сказка». 1793

Трагедия становится исследованием внутренней человеческой свободы. Происходит её рационализация. Целью трагедии теперь является воспитание, а не только потрясение. Вводится правило единства места, времени и действия. Трагическое сейчас можно рассматривать также как столкновение двух миров, однако, конфликт становится более «внутренним» — герой выбирает долг ценой любви и происходит борьба чувства и долга.

Питер Саймон, «Ромео и Джульетта». 1792.

И. Г. Фюсли. Макбетовские ведьмы, 1805

«Тит Андроник», акт V, сцена 2. Гравюра. Англия, 1709 год «Генрих VI», часть третья, акт I, сцена 3. Гравюра. Первая половина XIX века «Цимбелин», акт II, сцена 2. Гравюра. Англия, 1709 год

Помимо английской драматургии процветает также и французский классицизм, в котором правило единства места, времени и действия оказывает влияние на форму трагедии. Человек в это время свободен и автономен, говоря иначе — центр мира.

представление в Барочном театре в городе Чески-Крумлов, Чехия

«Мольер читает „Тартюф“ в салоне Нинон де Ланкло» Жан-Леон Жером 1860 г.

Просвещение

«Фауст и Маргарита в саду» (1861 г.) Джеймс Тиссо

В период просвещения происходит критика традиционной трагедии, появляется так называемая «буржуазная трагедия» и необходимость в «других героях», то есть представителях новых классов. Примером данной эпохи и принципа может послужить Г. Э. Лессинг с драматическим произведением — «Эмилия Галотти». Трагическое теперь рассматривается в контексте социальной несправедливости. Происходит переосмысление катарсиса, а просветители в свою очередь ищут в трагедии рациональный смысл, который послужит воспитанием гражданина.

*портрет Готхольда Эфраима Лессинга

Романтизм

Thomas Ryder, R.A. Hamilton. «Напрасный труд любви». 1793

Возникший как реакция на классицизм и просвещение романтизм представляет собой возвышение субъективности, трагедия в этот момент рассматривается как вовлечение «порыва духа». Человек стремится к идеалу, но мир несовершенен, поэтому происходит конфликт с обществом и трагическое проявляется в невозможности воплотить индивидуальную свободу.

Герои Бёрнса, Байрона и Шиллера выходят за рамки нормы, вследствие чего конфликт оказывается неизбежен. Трагическое в период романтизма — это борьба личности и мира.

Гравюра, иллюстрирующая сцену из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет»

Реализм и натурализм

Спектакль «Чайка» Независимый театральный проект Студии Русского Реализма

Приближаясь к современности, рассматривается и трагедия в повседневности, модерне и авангарде. Характеризуется период «трагедией маленького человека», прослеживающейся в произведениях Чехова, Ионеско и Беккета, которые показывают трагическое через абсурд, получая при этом трагикомедию. Которая не всегда изображает «громкие катастрофы», но при этом представляет собой трагедию внутри человеческой нереализованности.

Иные драматурги рассматривают трагедию как давление социальных норм и лжи (Ибсен — «Кукольный дом», «Призраки»). Станиславский же вообще представляет трагическое как разные подходы конструктивистского символизма против психологической правды.

Современность

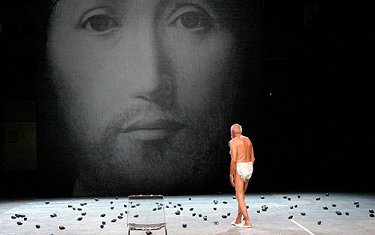

С начала ХХ века в обществе происходит реконструкция искусства в целом. Появляется такое направление как экспрессионизм, выражающее внутренний кошмар личности, трагическое в нем — «крик души». Трагическое в качестве какой-либо катастрофы исчезает (Сэмюэл Беккет — «В ожидании Годо» — трагическое рассматривается как пустота смысла, абсурд заключается в невозможности коммуникации). Текст перестает быть главным, трагическое изображается с помощью образа, телесности, ритуала, темпоритма, а не за счет сюжета. Примерами тому Мюллер, Ромео Кастеллуччи. Появляется ощутимая дистанция между зрителем/критиком и сценой, трагическое становится рациональным инструментом критики общества без влияния катарсиса.

Пьеса «Саломея» фото: Татьяна Рахматуллина, театр им. Вахтангова

Документальный театр современного мира порой негуманно делает искусством трагедии из реальности — войны, катастрофы, политическое насилие. Меняются также и инструменты воспроизведения режиссеров театральных постановок — появляются мультимедийные театры, использующие видео, VR и другие цифровые эффекты для лучшего восприятия.

Проект «J». О концепции лика Сына Божьего

Дон Жуан, режиссер — Ромео Кастеллуччи

Итоги

Античность — трагическое как подчинение судьбе. Средневековье — трагическое как путь к спасению. Возрождение — «трагический психологизм»; единство места, времени и действия. Классицизм — трагическое как рациональная модель морального выбора. Просвещение — «буржуазная трагедия», воспитание на основе трагедии. Романтизм — трагическое как конфликт гения и мира. Реализм/натурализм — трагедия «маленького человека». XX век и современность — кризис трагического, его деконструкция и переосмысление. Расширение границ трагического: визуальное, документальное, политическое, постдраматическое.

*Евгений Миронов в спектакле «Дядя Ваня» фото: Ира Полярная

Трагическое в театре — предельная форма художественного высказывания, которая всегда связана с вопросом о человеке и его месте в мире, в котором сталкиваются равнозначные ценности и невозможность их примирения. На примере античных текстов и их современных интерпретаций видно, что трагедия постоянно трансформируется, сохраняя при этом способность вскрывать фундаментальные вопросы человеческого существования. Поэтому трагедия остаётся вершиной театрального искусства: в ней наиболее полно выражена человеческая свобода, ответственность за неё и уязвимость.

*Евгений Миронов и Елизавета Боярская в спектакле «Дядя Ваня» фото: Ира Полярная