Германия 1930-х: Как политика изменила пространство выставок.

Эволюция экспонирования искусства как пропагандистского инструмента через контраст порядка и хаоса.

Представленные материалы используются исключительно в научных, ознакомительных и образовательных целях, в рамках изучения истории искусства, дизайна и архитектуры.

Автор не оправдывает действия, идеологию, политику и преступления Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и Германского рейха в период их действия существования.

Все представленные изображения, символика, цитаты и исторические факты, относящиеся к указанным режимам, приводятся без цели пропаганды нацистской, фашистской или экстремистской символики или идеологии и не имеют целью формирование положительного отношения к ним.

Концепция

Выбор темы и контекст

Выбор темы обусловлен интересом к переломному моменту в истории выставок. Это момент, когда они перестают быть местом демонстрации и превращаются в инструмент формирования мировоззрения.

Летом 1937 года в Мюнхене открылись две выставки, каждая из которых собрала по 2 миллиона посетителей:

🏛️ 18 июля: Große Deutsche Kunstausstellung. Неоклассический «Дом немецкого искусства». 900 работ в реалистическом стиле, отобранных лично Гитлером.

🏚️ 19 июля: Entartete Kunst. Бывший Институт археологии. 650 конфискованных модернистских работ, выставленных в хаотичном виде для их дискредитации.

Оптика и драматургия

Ключевой вопрос: как экспозиционные приёмы — свет, развеска, подписи — могут за несколько минут перевести зрителя от восхищения к отвращению?

Исследование строится на жёстком визуальном контрасте:

1. Пространство: Неоклассический «храм» с колоннами против тесных коридоров и подвалов.

2. Дизайн: Идеальное освещение и ровные ряды против работ без рам и оскорбительных надписей на стенах.

3. Контент: Героизированное «арийское» тело против «выродившихся» фигур экспрессионизма.

🎯 Гипотеза: мы доказываем, что именно экспозиционный дизайн стал решающим фактором трансформации выставки в идеологическое оружие. Понимание этих механизмов критически важно в эпоху цифровых манипуляций.

Плакат дегенеративного искусства 1937 г. Голова Отто Фрейндлиха. Wikimedia Commons

Рубрикация

— Концепция

— Введение: Контекст 1930-х годов и трансформация выставок

— Архитектура выставок: Пространство как сообщение

— Развеска и экспонирование: Контраст подходов

— Сюжеты и мотивы: Идеал vs. искажение

— Зритель и посещаемость: Реакция публики

— Сравнение с Италией: Вариации тоталитарного стиля

— Заключение: Влияние на современные выставки

Библиография Источники изображений

Введение

Контекст 1930-х годов

В 1930-е годы в Германии произошла радикальная трансформация художественной сферы. После прихода к власти в 1933 году нацисты начали систематическую «зачистку» культуры.

Согласно Evans (2004), из музеев и галерей было конфисковано более 16 000 произведений модернистского искусства, объявленных «дегенеративными». Это включало работы таких мастеров, как Кандинский, Клее, Кирхнер и Нольде.

Кульминацией стала организация двух параллельных выставок в Мюнхене в 1937 году: Große Deutsche Kunstausstellung (GDK) как демонстрация «здорового» искусства и Entartete Kunst как экспозиция «выродившегося».

«Зимний сад» — картина Мане, обнаруженная в подвале соляной шахты в 1945 году. GettyImages

По данным Barron (1991), подготовка к Entartete Kunst началась в 1936 году с создания специальной комиссии под руководством Адольфа Циглера, которая отбирала работы для «публичного осуждения».

GDK, напротив, курировалась лично Гитлером и Геббельсом, с акцентом на реализм и героические мотивы (Adam 1992).

Эти выставки ознаменовали сдвиг: от традиционных салонов XIX века, где искусство оценивалось эстетически, к пропагандистским событиям, где экспонирование служило идеологической манипуляции.

В сопровождении Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса итальянский консул Дино Альфьери посещает «Великую выставку немецкого искусства». 16 июля 1939. Hausderkunst

В Италии под фашистским режимом Муссолини трансформация была менее жёсткой: выставки вроде Novecento (1926–1933) интегрировали модернизм в национальный нарратив, как отмечает Braun (2000) и Lamb (1997).

Это позволяет увидеть немецкий случай как экстремальный вариант тоталитарного контроля над искусством.

Выставка «Дегенеративного искусства» 1937 года. New York Times.

Экономический кризис, рост национализма и цензура сделали выставки инструментом государственной политики, повлияв на послевоенные практики

Марио Сирони, Первая выставка итальянского искусства двадцатого века, 1926, плакат. Doppiozero

Архитектура выставок: Пространство как сообщение

Архитектура двух выставок 1937 года была выбрана не случайно и служила ключевым экспозиционным приёмом для усиления идеологического контраста.

Große Deutsche Kunstausstellung разместилась в Haus der Deutschen Kunst — специально построенном здании в неоклассическом стиле по проекту Пауля Людвига Троста (Adam 1992).

Это монументальное сооружение с колоннадой, высокими потолками (до 7 метров) и широкими залами создавало атмосферу «храма искусства». Симметричные галереи, где свет падал равномерно, усиливали ощущение гармонии и вечности (Grosshans 1983).

Дом искусств (Мюнхен).Символика удалена. 1935. Восстановленное фото. Bildarchiv

Архитектура хаоса

Напротив, Entartete Kunst проходила в бывшем Институте археологии — временном помещении с узкими коридорами, низкими потолками и лабиринтной планировкой.

Как отмечает Barron (1991), теснота (всего 400 м²) и отсутствие естественного света создавали ощущение хаоса и подавленности, усиливая дискредитацию экспонатов.

Зрители двигались по «лабиринту», где стены были исписаны насмешливыми надписями, что контрастировало с простором GDK.

Выставка «Entartete Kunst» или «Дегенеративное искусство» в Археологическом институте в Мюнхене. Museum of Jewish Heritage.

Итальянский опыт

В Италии фашистские выставки, такие как Quadriennale в Риме (1931, 1935), часто использовали монументальные пространства вроде Palazzo delle Esposizioni.

Здесь неоклассика сочеталась с модернистскими элементами, делая подход более гибким (Braun 2000; Lamb 1997).

Это подчёркивает, что в Германии архитектура была радикально поляризована для манипуляции восприятием.

Палаццо делле Эспозициони Рим, интерьер 1930-х годов. Wikimedia

Развеска и экспонирование: Контраст подходов

Всемирная немецкая художественная выставка 1937 года (GDK), главный зал картин.Historisches Lexikon Bayerns

Развеска произведений на двух выставках 1937 года была ключевым элементом экспозиционного дизайна, напрямую влияющим на восприятие зрителя.

🖼️ В Große Deutsche Kunstausstellung (GDK) работы размещались симметрично, на уровне глаз, в ровных рядах с равномерным интервалом, в дорогих рамах и с мягким, равномерным освещением

Это создавало ощущение порядка и гармонии, где маршрут зрителя был линейным. Скульптуры ставились на пьедесталах в центре залов, а картины группировались по темам, усиливая нарратив.

Картина «Четыре стихии» Адольфа Циглера висит в Пинакотеке (слева). Фото Маргариты Платис.

🚫 В Entartete Kunst, напротив, экспонирование было хаотичным: картины вешались криво, на разных уровнях, без рам, в тесноте (до 10–15 работ на стене), с искусственным «беспорядком» для имитации деградации (Barron 1991).

Надписи наносились прямо на стены маркером или краской — цены покупки («Это стоило 5,5 млн рейхсмарок»), насмешливые комментарии («Так видят природу идиоты»).

Освещение было тусклым и неравномерным, маршрут — запутанным, что вызывало дискомфорт и отвращение.

Выставка «Дегенеративное искусство», Мюнхен, 1937 г.

«Улица, Берлин» — картина маслом Эрнста Людвига Кирхнера. Moma.

Итальянская развеска

В итальянских выставках, таких как Novecento, развеска была более гибкой: модернистские работы интегрировались в классические схемы, с элементами футуризма, но без крайнего хаоса (Braun 2000; Lamb 1997).

Это контрастирует с немецким подходом, где экспонирование служило прямой манипуляцией.

Музей ХХ (Novecento) века в Милане. Artsupp.

Сюжеты и мотивы: Идеал vs. искажение

Сюжеты произведений на выставках 1937 года отражали идеологический контраст. В GDK преобладали «идеальные» мотивы: героизированные фигуры, символизирующие силу, чистоту и связь с природой («кровь и почва»).

Например, картины Адольфа Циглера изображали обнажённые тела в классическом стиле, как «Четыре элемента» (1937), где фигуры идеализированы и статичны . Скульптуры Арно Брекера показывали мускулистых «арийцев» в позах, прославляющих труд, семью и войну.

Арно Брекер — Вермахт. Thirdreicharts

Триптих Адольфа Циглера «Четыре элемента» (слева), 1937 год, и «Отъезд» Макса Бекмана, созданный между 1932 и 1935 годами. New York Times.

Сюжеты вырождения

В Entartete Kunst, напротив, экспонировались «искажённые» мотивы модернизма: экспрессионистские фигуры с деформированными телами, хаотичными композициями и эмоциональной дисгармонией.

Например, «Пророк» Эмиля Нольде (1912) с угловатыми формами, или «Улица, Берлин» Эрнста Людвига Кирхнера (1913) с ломаными фигурами, выставлялись как примеры «дегенерации».

Надписи подчёркивали «болезненность»: «Так видят мир сумасшедшие».

Эмиль Нольде. Пророк. 1912. Moma

Сюжетный синтез

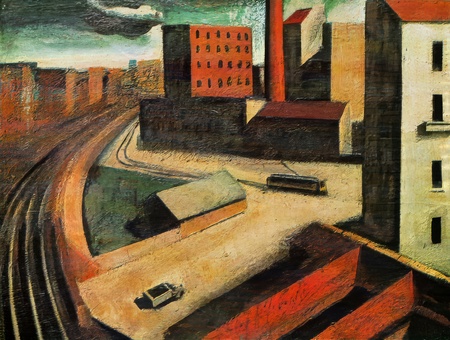

В итальянских выставках, таких как Novecento, мотивы были синтетическими: метафизические сцены Марио Сирони («Город», 1930-е) сочетали классицизм с модернизмом.

Они изображали индустриальные пейзажи как «имперское возрождение», без полного отрицания авангарда. Это показывает вариации в тоталитарных подходах к сюжету.

Городской пейзаж с дымоходом. Марио Сирони 1930-е

Зритель и посещаемость: Реакция публики

Посещаемость и реакция зрителей подчёркивают эффективность дизайна как манипуляции. GDK привлекла около 2 млн посетителей за 4 месяца, с пиковой посещаемостью 5000 в день (Adam 1992; Grosshans 1983).

Зрители — в основном элита и официальные делегации — реагировали с восхищением. Фото показывают Гитлера и Геббельса в ритуальном осмотре, где толпа аплодировала «идеальному» искусству, усиливая ощущение национального единства.

Маршрут выставки направлял к «кульминации» — центральным залам с героическими скульптурами.

Адольф Гитлер в Доме искусства (GDK), 1937 год. Alamy.

Реакция на хаос

🎭 Entartete Kunst также собрала 2 млн посетителей (рекорд для модернизма), с бесплатным входом и пиком 5000 в день.

Многие пришли «посмеяться» над «дегенератами», но, как отмечает Barron (1991), часть аудитории (художники, интеллектуалы) тайно оплакивала утрату авангарда.

Фото фиксируют переполненные залы с насмешливыми группами, где надписи («Так видят мир идиоты») провоцировали негатив. Реакция была смешанной — от хохота до шока, что усилило пропагандистский эффект.

Посетители выстроились в очередь у галереи в Гамбурге, чтобы посмотреть передвижную выставку современного искусства, организованную нацистским режимом под названием «Entartete Kunst». Buro 247.

Гитлер и министр пропаганды Геббельс посещают мюнхенскую выставку «Дегенеративное искусство» в 1937 году.

Итальянская реакция

В Италии выставки Novecento привлекали 100–200 тыс. посетителей, с более нейтральной реакцией: фашистская пресса хвалила синтез, но без массового «осуждения»

Это показывает, как в Германии посещаемость использовалась для поляризации мнений.

Муссолини на выставке «Фашистская революция», 1932 год. Bridgemanimages

Смена караула у входа на выставку фашистской революции. Рим.Италия. 1932 Wikimedia.

Вид издалека. Memoryscapes

Сравнение с Италией: Вариации тоталитарного стиля

В то время как немецкие выставки 1937 года представляли радикальный разрыв, фашистская Италия демонстрировала более гибкий подход, интегрируя авангард в пропаганду.

Выставки Novecento (Милан) и Quadriennale d’Arte Nazionale (Рим) продвигали «итальянский модернизм»: метафизические и футуристические мотивы сочетались с классицизмом для создания «имперского» нарратива (Braun 2000).

Например, Марио Сирони в своих муралах («Город», 1930-е) использовал геометрические формы для героизации режима, без полного «осуждения» абстракции, как в Entartete Kunst.

Работа «Аллегория труда» Марио Сирони (1933). Ilgiornaledellarte

Синтез стилей

Архитектура и развеска в Италии были монументальными. Palazzo delle Esposizioni позволял создавать симметричную экспозицию с элементами авангарда, где освещение подчёркивало синтез.

Посещаемость была высокой (100–200 тыс.), с реакцией, ориентированной на «национальное единство», без насмешек.

Это контрастирует с Германией, где GDK и Entartete поляризовали общество. Италия адаптировала модернизм (де Кирико, Сирони), чтобы избежать «дегенерации».

Сакрариум, Палаццо делле Эспозициони, Рим, 1932 год. Alamy

Второе художественное квадриеннале Палаццо делле Эспозициони, 5 февраля — 31 июля 1935 г. Quadriennalediroma.

Заключение: Влияние на современные выставки

Выставки 1937 года в Мюнхене стали переломным моментом в эволюции экспонирования. GDK и Entartete Kunst продемонстрировали, как дизайн пространства, развеска и сюжеты могут превращать искусство в инструмент идеологической манипуляции, подтверждая гипотезу исследования.

Контраст «порядка» и «хаоса» не только поляризовал публику (по 2 млн посетителей каждая), но и задал шаблон для тоталитарных практик, где визуальные приёмы управляют восприятием (Barron 1991; Adam 1992).

Сравнение с Италией (Novecento, Quadriennale) показывает вариации: немецкий радикализм vs. итальянский синтез, что подчёркивает контекстуальность трансформации.

Вид коллекции Пегги Гуггенхайм, Греческий павильон, Венеция, 1948 год. Из 24-й Венецианской биеннале. Фото: Studio Ferruzzi.

Наследие и уроки

Влияние ощутимо в послевоенных выставках: Венецианская биеннале (с 1948) акцентировала «демократизацию» искусства, отвергая пропаганду (Evans 2004).

Сегодня это эхом отзывается в реституции конфискованных работ (многие возвращены музеям) и в цифровых платформах, где алгоритмы «развешивают» контент для манипуляции

Экспозиционный дизайн — ключ к этичному показу искусства в эпоху онлайн-биеннале и VR-выставок. Был тогда и будет сейчас.

Американский солдат охраняет коробки, записи и одежду в церкви в Эллингене (Германия), на нацистском складе товаров, конфискованных во Франции и Нидерландах. 1945. Theartnewspaper

Визуальное исследование, подготовленно с использованием современных инструментов для обработки изображений. Все фотографии были восстановлены и преобразованы из черно-белого в цветной формат с помощью нейрогенеративных редакторов NanoBanana Pro и Topaz Labs, что может привести к некоторым цветовым неточностям. В работе применялись языковые модели (LLM) для стилистической корректуры текста при содействии Grok AI.

Adam P. Art of the Third Reich. New York: Harry N. Abrams, 1992. — 332 p.

Barron S. «Degenerate Art»: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany. New York: Harry N. Abrams, 1991. — 423 p.

Braun E., Legge E.M. Mario Sironi and Italian Modernism: Art and Politics under Fascism. Cambridge University Press, 2000. — 346 p.

Evans R.J. The Coming of the Third Reich. New York: The Penguin Press, 2004. — 622 p.

Grosshans H. Hitler and the Artists. New York: Holmes & Meyer, 1983. — 145 p.

Lamb R. Mussolini and the British. John Murray Pubs Ltd, 1997. — 356 p.