Женщины-художницы и их путь на выставки XIX века

Рубрикатор

1. Концепция исследования 2. Запреты и место женщин-художниц в искусстве на рубеже XVIII–XIX веков 3. Первые реакции на системные запреты и появления частных академий для обучения женщин 4. Анализ консолидации женского успеха в рамках официальной системы и начала поиска альтернативных путей 5. Отказ от академизма и создание собственного, автономного выставочного пространства 6. Заключение: создан прецедент, который окончательно изменил выставочный ландшафт и открыл двери для художниц XX века. 7. Библиография 8. Источники изображений

1. Концепция исследования

Выбор темы «Женщины-художницы и их путь на выставки XIX века» обусловлен её высокой актуальностью с позиций истории искусства, социологии культуры и гендерных исследований. XIX век является переломным моментом в истории западного искусства, временем формирования буржуазного общества, становления академических институций (таких как Салоны и Королевские Академии), и, одновременно, временем, когда феминистское движение начинало набирать силу.

Проблема: История искусства долгое время представляла собой мужской канон, оставляя в тени талантливых женщин (Роза Бонёр, Мэри Кэссет, Берта Моризо). Их доступ к формальному образованию, студиям, натуре, а главное — к престижным выставочным площадкам и признанию, был для женщин сильно ограничен или вовсе закрыт. Законодательные, социальные и академические барьеры создавали «стеклянный потолок» в мире искусства.

Цель исследования: Визуальное исследование ставит своей целью не просто восстановить имена забытых художниц, но и визуализировать, проанализировать и продемонстрировать механизмы, которыми общество и академическая система XIX века регулировали и ограничивали присутствие женщин на публичной арене, а также способы, которыми сами художницы преодолевали эти препятствия.

Отбор визуального материала будет осуществляться по принципу контрастности и доказательности, чтобы убедительно проиллюстрировать выдвинутую гипотезу о системных барьерах и стратегиях прорыва.

Структура исследования будет выстроена по хронологически-тематическому принципу, прослеживающему весь путь женщины-художницы.

Текстовые источники играют роль контекстуальной рамки и аналитического ключа для интерпретации визуального материала.

Выбор первоисточников (Документальные): Письма, дневники, мемуары самих художниц (личный голос), каталоги Салонов, законодательные акты Академий.

Выбор критики (Свидетельства эпохи): Обзоры Салонов из ведущих периодических изданий XIX века.

Выбор вторичных источников (Академический анализ): Современные монографии по гендерным исследованиям в искусстве XIX века (например, труды Линды Нохлин, Грисэлды Поллок) для обеспечения методологической базы.

Ключевой вопрос исследования: Каким образом институциональные, социальные и эстетические барьеры XIX века формировали «женский» путь в профессиональное искусство и какие способы использовали женщины-художницы для достижения признания на публичных выставочных площадках?

Гипотеза исследования: Путь женщин-художниц на выставки XIX века был системно ограничен академическими институциями (визуально выраженными в исключении из образования и невыгодном размещении на Салонах), что заставило их прибегнуть к двум основным путям:

1. Создание работ в академическом стиле, маскировка своей гендерной идентичности и выбор «безопасных» сюжетов для получения официального признания (например, Гарднер-Бугро).

2. Сознательный отказ от институциональных рамок и присоединение к альтернативным, независимым движениям (например, Импрессионизму) как способ самореализации и публичного предъявления своего творчества (например, Кассат, Моризо).

Исследование визуально докажет, что успех женщин был результатом сложного маневрирования между строгими правилами и поиском альтернативных путей к публичной презентации.

2. Запреты и место женщин-художниц в искусстве на рубеже XVIII–XIX веков

На рубеже XVIII и XIX веков европейское искусство претерпело кардинальные изменения, перейдя от системы королевского патронажа к институционализированной публичной системе, центральным элементом которой стал Парижский Салон. Именно в этот период произошло окончательное оформление академического канона, что, парадоксальным образом, привело к ужесточению системных барьеров для женщин-художниц.

Согласно основополагающей критике Линды Нохлин в работе «Почему не было великих женщин-художников?», проблема их недостаточной представленности в истории искусства объясняется не отсутствием таланта, а исключительно институциональным исключением из структур, обеспечивающих профессиональное развитие и признание.

«Автопортрет». Мари-Элизабет Каве. 1809–1883 гг.

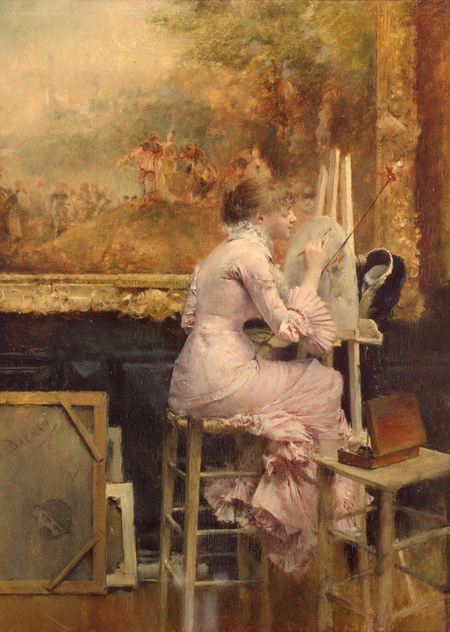

«Художница за мольбертом». Паскаль Адольф Жан Даньян-Бувре. 1891 г.

Ключевым и наиболее жестким барьером являлось образовательное ограничение. Женщины были исключены из официальных государственных школ, таких как Французская Академия изящных искусств (École des Beaux-Arts). Главным запретом в рамках данной системы было табу на посещение классов по рисованию обнаженной натуры (étude d’après le nu). Это ограничение не позволяло женщинам освоить основы анатомии и монументальной композиции, которые были абсолютно необходимы для создания масштабных полотен.

Таким образом, женщин лишали доступа к фундаменту академической подготовки, закладывая непреодолимую основу для дальнейшей профессиональной дискриминации.

«Автопортрет с двумя моделями». Аделаида Лабиль-Жиар. 1785 г.

Невозможность полноценного академического образования напрямую обусловила гендерную сегрегацию жанров. Поскольку женщины не могли освоить натуру, для них оставался закрытым путь к «высоким» жанрам, прежде всего, к исторической живописи (peinture d’histoire).

Как анализирует Гризельда Поллок, это стало системным механизмом маргинализации: женщины были вынуждены концентрироваться на «малых» жанрах — портрете, натюрморте и бытовых сценах, которые, хотя и позволяли зарабатывать (например, благодаря портрету), не могли принести художнице высшую академическую славу и статус.

«Сирень на окне». Мэри Кэссетт. 1880 г.

«Мастерская Абеля де Пуйоля». Адриенн Мари Луиза Гранпьер-Деверзи. 1822 г.

Социальный контекст также играл решающую роль: идеология буржуазного общества строго предписывала женщине частную, домашнюю сферу, тогда как профессиональная художественная деятельность считалась публичной и мужской прерогативой. Это создавало дополнительные препятствия: женщине было крайне сложно получить крупные государственные заказы, организовать собственную независимую студию или свободно путешествовать для изучения классических образцов.

Таким образом, на рубеже веков женщины-художницы находились в пространстве, где их профессиональные амбиции систематически подавлялись на уровне законодательства, образования и социальных норм.

3. Первые реакции на системные запреты и появления частных академий для обучения женщин

Несмотря на институциональные барьеры, препятствующие доступу женщин к официальному художественному образованию в XIX веке, первым и наиболее значимым ответом на эту дискриминацию стало стремительное развитие частных художественных академий. Эти платные учреждения, не имевшие официального государственного статуса, тем не менее, предоставляли необходимую техническую подготовку, позволяя женщинам осваивать рисунок и живопись, что было критически важно для подачи работ на Парижский Салон.

«В Академии Жюлиана в Париже». Мария Башкирцева. 1881 г.

Среди наиболее влиятельных центров выделялись Академия Жюлиана (основана в 1868 г.) и Академия Коларосси, ставшие инкубаторами для нового поколения профессионально подготовленных художниц. Сведения о строгих, но профессионально ориентированных условиях обучения в этих заведениях подробно отражены в документальных источниках, в частности, в знаменитых дневниках ученицы Жюлиана, Марии Башкирцевой.

Художница Мария Башкирцева в 1881 году. опубликовала речь под названием «Les femmes artistes» в La Citoyenne, говоря о пользе вступления женщин в Школу изящных искусств.

А восемь лет спустя скульптор Элиза Блох выступила с речью на Французском конгрессе и о правах женщин. Затем началась борьба за доступ женщин в Школу изящных искусств.

«Автопортрет». Мария Башкирцева. 1880 г.

«Встреча». Мария Башкирцева. 1884 г.

В 1896 году женщинам наконец разрешили поступать в Школу изящных искусств, более чем через 70 лет после ее создания. В 1900 году женщинам разрешили посещать специально предназначенную для них мастерскую. Но проблему «обнаженной натуры» надо было решать.

В 1901 году Высший совет училища после нескольких заседаний окончательно решил «что модель будет обнажена, но что женщины будут рисовать ее не одновременно с мужчинами, а потом, чтобы удовлетворить требованиям приличия».

Параллельно с поиском альтернативных учебных площадок, первое поколение успешных художниц сознательно принимали правила академической системы для достижения публичного признания. Это требовало освоения официальной манеры и выбора «безопасных» сюжетов, не нарушающих гендерные и жанровые ожидания.

Типичным примером такой стратегии является карьера американской художницы Элизабет Гарднер-Бугро (Elizabeth Jane Gardner-Bouguereau), чьи работы, такие как «Секреты» (La Confidence, 1880), были выполнены в безупречной академической технике, максимально близкой к стилю её супруга, влиятельного академиста Уильяма-Адольфа Бугро.

Успех Гарднер-Бугро демонстрировал, что путь к Салону был возможен лишь через полное стилистическое подчинение господствующему канону.

«Портрет». В.-А. Бугро. 1879 г.

«Секреты». Элизабет Гарднер-Бугро. 1880 г.

Другим эффективным подходом стало обходное маневрирование в рамках жанровой иерархии, что блестяще продемонстрировала Роза Бонёр (Rosa Bonheur). Она избрала специализацию на анималистике — жанре, который считался технически сложным и требовал публичного присутствия (например, на бойнях или ярмарках), но при этом не требовал запрещенного академической системой изучения обнаженной натуры.

Монументальное полотно «Ярмарка лошадей» (Le Marché aux chevaux, 1853) принесло Бонёр международное признание и стало весомым аргументом в пользу профессионализма женщин.

«Портрет Розы Бонёр». Анна Клампке. 1898 г.

Более того, сам факт получения ею официального разрешения на ношение мужской одежды для работы в общественных местах стал символическим актом профессионального самоутверждения на фоне строгих социальных норм.

«Ярмарка лошадей». Роза Бонёр. 1852–1855 гг.

Таким образом, первые шаги женщин к выставочной деятельности в XIX веке представляли собой комплексный ответ на системные запреты: от создания альтернативной образовательной инфраструктуры до разработки стратегий художественной мимикрии и жанрового обхода.

Эти действия позволили первому поколению художниц выйти на публичную арену, но потребовали от них значительных компромиссов в отношении личного стиля и творческой свободы.

4. Анализ консолидации женского успеха в рамках официальной системы и начала поиска альтернативных путей

Период середины и второй половины XIX века стал этапом консолидации женского успеха в официальном выставочном пространстве, прежде всего, на Парижском Салоне. Художницы, получившие подготовку в частных академиях, активно демонстрировали безупречное академическое мастерство и соблюдение жанровых требований.

Консолидация выражалась в росте официального признания. Художницы стали регулярно получать медали и похвальные отзывы на Салонах, что было важным прецедентом, ослабляющим образовательные барьеры.

«Птичьи гнезда». Элизабет Гарднер-Бугро. 1889 г.

Например, американка Элизабет Гарднер-Бугро (Elizabeth Gardner-Bouguereau) успешно выставляла сентиментальные и безупречно выполненные в академическом духе жанровые полотна. Её картина «Пастух Давид» (The Shepherd David, 1895) демонстрирует владение техникой и выбор «безопасного» сюжета. Гарднер стала первой американкой, которая выставлялась в Парижском салоне и первой, удостоенной в Салоне золотой медали в 1872 году. Элизабет стала известной художницей, её работы принесли ей стабильное финансовое положение и независимость.

«Пастух Давид». Элизабет Гарднер-Бугро. 1895 г.

Другим примером является Роза Бонёр, чей международный статус был закреплён Орденом Почётного легиона (1865 г.) за её монументальные работы.

Однако этот успех был достигнут ценой творческого компромисса и не устранил институционального неравенства. Художницы продолжали сталкиваться с пространственной дискриминацией. Многочисленные свидетельства и фотографии выставочных залов Салона указывают, что даже принятые работы женщин-художниц часто размещались в наименее выгодных местах — под потолком (le plafond) или в углах, что резко снижало их видимость и шансы быть замеченными критикой.

Более того, художницы чувствовали творческий застой, вызванный необходимостью постоянно подстраиваться под консервативный вкус жюри.

«Смена пастбища». Роза Бонёр. 1863 г.

Именно этот застой и неспособность системы к подлинной интеграции стали катализатором для Стратегии Сепарации. К 1870-м годам наиболее новаторские художницы пришли к выводу, что единственный путь к творческой свободе лежит через полный отказ от официальной системы. Этот отказ привёл их к участию в независимых выставках, прежде всего, в выставках Импрессионистов.

«Телята». Роза Бонёр. 1879 г.

Художницы Берта Моризо и Мэри Кэссетт сознательно покинули Салон, выбрав независимые площадки для утверждения своего нового визуального языка. Этот переход ознаменовал начало финального этапа, где борьба за видимость переросла в борьбу за автономию художественного взгляда.

5. Отказ от академизма и создание собственного, автономного выставочного пространства

Финальный этап профессионального развития женщин-художниц в XIX веке ознаменовался решительным переходом к сепарации. Осознав неспособность официальной системы Салона к подлинной интеграции и признанию новаторского искусства, наиболее прогрессивные мастера сознательно покинули академическую среду, чтобы сформировать собственное, автономное выставочное поле.

«Мать и сестра художника». Берта Моризо. 1870 г.

Ключевой альтернативой стали Выставки Импрессионистов (1874–1886), которые не только предоставили площадку для экспонирования работ без цензуры, но и позволили женщинам участвовать в формировании нового художественного языка на паритетных началах.

Наиболее яркими представительницами этой стратегии стали Берта Моризо (Berthe Morisot) и Мэри Кэссетт (Mary Cassatt). Моризо, будучи одним из основателей группы, сосредоточила свое творчество на сценах частной жизни, материнства и интерьера, что запечатлено в её ключевых работах, таких как «Колыбель» (Le Berceau, 1873).

Как отмечает Гризельда Поллок в своих исследованиях, Моризо превратила традиционно «женские» темы в поле для художественных инноваций, утверждая автономность женского взгляда, ограниченного рамками буржуазного общества.

«Колыбель». Берта Моризо. 1873 г.

Мэри Кэссетт, в свою очередь, сознательно отказалась от Салона и, став постоянным членом группы по приглашению Дега, сосредоточилась на образе женщины и ребёнка, анализируя его с психологической и композиционной точки зрения, что видно в работе «Купание ребёнка» (The Child’s Bath, 1893). Обе художницы, работая на независимой платформе, создали свой собственный, свободный от академических требований канон.

«Купание ребёнка». Мэри Кэссетт. 1893 г.

Помимо импрессионистов, финальный период продемонстрировал и возможность полного неакадемического прорыва, что символизирует карьера Сюзанны Валадон (Suzanne Valadon).

Начав работать моделью, Валадон стала самоучкой, сумевшей добиться признания, минуя официальные образовательные учреждения. Она стала первой женщиной, принятой в Национальное общество изящных искусств (Société Nationale des Beaux-Arts), и её произведения, такие как «Нагая женщина, , сидящая на краю кровати» (1929), отличались смелостью, нетрадиционностью и реалистичной резкостью в изображении тела, что являлось прямым вызовом викторианской и салонной эстетике XIX века.

«Нагая женщина, сидящая на краю кровати». Сюзанна Валадон. 1929 г.

Таким образом, отказавшись от борьбы за признание в рамках устаревшей академической структуры, женщины-художницы создали собственные площадки и разработали новые жанровые и эстетические подходы.

Этот процесс не только обеспечил им место в истории искусства, но и заложил основу для необратимого изменения выставочного ландшафта, открыв путь для равноправного участия художниц в XX веке.

Заключение: создан прецедент, который окончательно изменил выставочный ландшафт и открыл двери для художниц XX века.

Завершая исследование пути женщин-художниц к выставочной деятельности в XIX веке, можно с уверенностью констатировать, что ими был создан необратимый исторический прецедент. На протяжении столетия, которое началось с тотальных институциональных запретов (отказ в обучении натуре, гендерная сегрегация жанров), художницы смогли не просто войти в профессиональное поле, но и кардинально изменить его структуру.

Ключевым выводом исследования является подтверждение двойной гипотезы о стратегиях прорыва. Путь ассимиляции (яркий пример — Элизабет Гарднер-Бугро), заключавшейся в безупречном следовании академическим правилам, был необходим для того, чтобы доказать свой профессионализм и завоевать первые медали Салона.

Однако именно путь сепарации стал решающим фактором. Сознательный отказ от негибкой системы (уход Мэри Кассат и Берты Моризо в Импрессионизм) привел к созданию автономной выставочной платформы, где женщины впервые смогли диктовать свои условия.

Этот двойной удар по старому канону имел глубокие последствия. Во-первых, он разрушил монополию Салона, открыв путь к независимым выставкам и арт-дилерской системе, которые стали нормой в XX веке. Во-вторых, художницы, отойдя от «высоких» жанров, утвердили новые темы — частная жизнь, материнство, интерьер — как легитимный объект высокого искусства.

Тем самым они не только обеспечили себе место в истории, но и заложили основу для дальнейшего эстетического освобождения женщин-художниц XX века.

Их борьба за видимость и автономию навсегда изменила выставочный ландшафт.

Нохлин, Линда. Почему не было великих женщин-художников? / Линда Нохлин; пер. с англ. Е. Асояна. — М. : Артгид, 2017. — 176 с.

Поллок, Гризельда. Видение и различие: феминистские взгляды на историю искусств / Гризельда Поллок; пер. с англ. Е. Касимовой. — М. : V-A-C Press, 2021. — 352 с.

Башкирцева, Мария. Дневник / Мария Башкирцева; пер. с фр. Н. А. Александрова. — М. : Захаров, 2005. — 688 с. (Первичный источник, отражающий личный опыт обучения и борьбы за признание).

Грир, Жермен. Препятствие: Женщины-художницы и их путь / Жермен Грир; пер. с англ. А. В. Шабановой. — СПб. : Азбука, 2013. — 640 с. (Обширный исторический анализ институциональных барьеров).

Сьёстрём, Гуннар. Роза Бонёр: Биография / Гуннар Сьёстрём; пер. со швед. Л. Р. Ландау. — М. : Б.С.Г.-Пресс, 2008. — 224 с. (Монография о ключевой фигуре, применившей Стратегию Ассимиляции).

Уортон, Эдит. Французская живопись XIX века / Эдит Уортон; пер. с англ. А. Л. Шатуновской. — М. : Эксмо, 2014. — 320 с. (Общий контекст развития французского искусства и Салона).

Уокер, Джон. Салон и Париж в XIX веке / Джон Уокер; пер. с англ. С. А. Нефедова. — СПб. : Слово/Slovo, 2009. — 304 с. (Анализ институциональной роли Салона и его влияния на художников).

Ньюман, Эрнест. Мэри Кассат: Взгляд на новый век / Эрнест Ньюман; пер. с англ. И. М. Калашниковой. — М. : Искусство, 1996. — 192 с. (Монография о ключевой фигуре, применившей Стратегию Сепарации).

Нойгебауэр, Катрин. Академия Жюлиана и ее роль в обучении женщин-художниц / Катрин Нойгебауэр; пер. с нем. В. Е. Петрова. — СПб. : РИИИ, 2018. — 192 с. (Специализированное исследование об альтернативных учебных заведениях).

Власов, В. Г. Стили в искусстве: Словарь имен: В 3-х т. / В. Г. Власов. — СПб. : Кольна, 1996. — Т. 1: А–Л. — С. 518–521. (Справочный материал для историко-художественного контекста).

«Автопортрет с двумя моделями». Аделаида Лабиль-Жиар. 1785 г.